“孩子昨晚的作业,写到十一点半,字迹潦草,错误连篇,我坐在旁边盯着也丝毫不见起色......”

“每次问他作业,总说写完了,可翻开一看,数学题只写个答案,应用题连步骤都省了。”

“看到作业本上那些歪歪扭扭、明显乱填的答案,我一股火就冲上头来......”

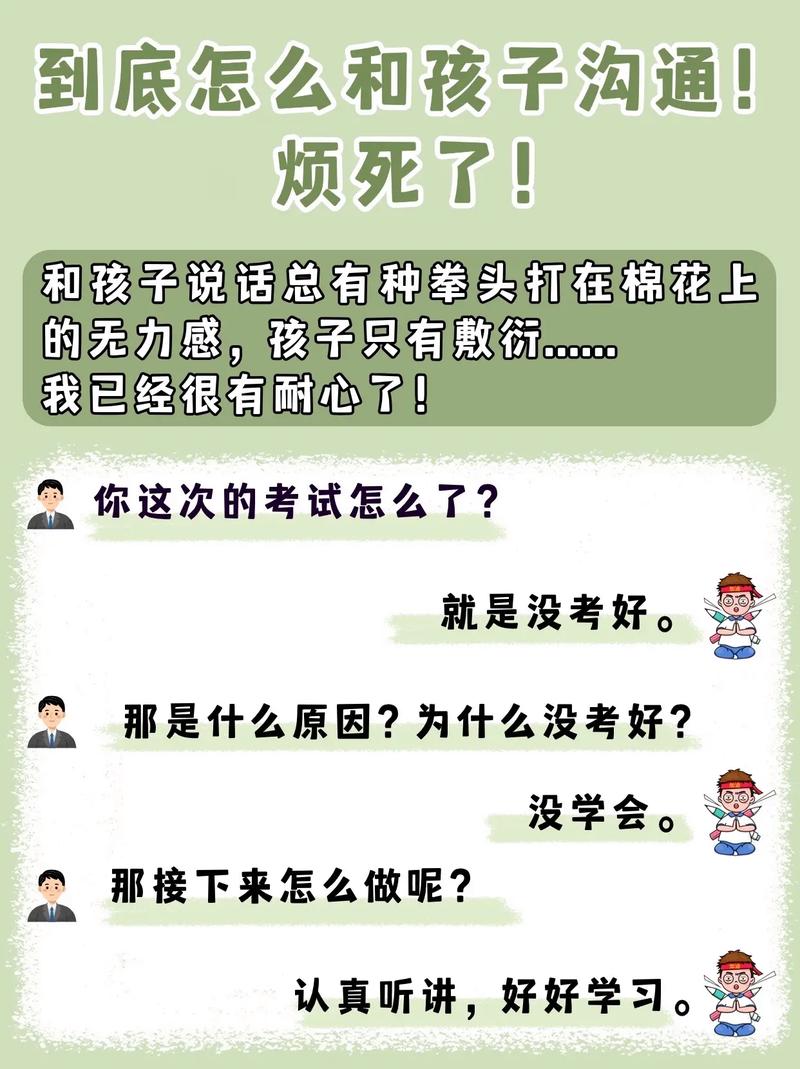

这些声音来自焦虑的父母,孩子作业本上敷衍的字迹、空白处未完成的题目、明显未经思考的错误答案,像一根根刺扎进父母心里,在无数次催逼无效之后,挫败感与愤怒交织,家中弥漫着压抑的硝烟,敷衍真的只是孩子懒惰、态度不端那么简单吗?

敷衍背后,是孩子发出的无声求救信号。

当孩子用潦草字迹、空白题目、随意答案构筑起敷衍的城墙时,这并非懒惰的宣言,而是心灵深处无声的呼救,教育研究者指出,73%的儿童作业敷衍行为源于某种能力断层或心理困境,敷衍是他们面对无法跨越的障碍时,本能架起的脆弱防御。

为何孩子选择敷衍?破解行为背后的5大深层密码

-

能力鸿沟的挫败感: 孩子面对作业时若存在理解障碍或基础不牢,困难题目便如无法翻越的高墙,反复尝试后的挫败感累积成“习得性无助”——“反正我做不好,努力有何用?”敷衍成了保留尊严的无奈选择。诊断点: 观察孩子是否在特定科目或题型前长时间停顿、反复擦写、情绪明显焦躁或回避。

-

意义感缺失的迷茫: “做这些题有什么用?”当孩子无法理解作业与现实生活的联结,内在动力便如沙漏般流失,机械重复、缺乏挑战或脱离生活的作业,难以点燃探索热情。诊断点: 孩子是否常抱怨作业“无聊”、“没用”?是否对实践类、创意类任务反而表现出兴趣?

-

情绪沼泽的拖累: 过高的学业压力、家庭氛围紧张、亲子关系冲突、甚至校园社交困扰,都可能让孩子陷入焦虑或抑郁的泥潭,情绪重压下,专注力与意志力被极大消耗,敷衍成为心力交瘁后的必然。诊断点: 孩子近期是否情绪低落、易怒、失眠或拒绝交流?作业状态是否伴随整体行为变化?

-

专注力领地的失守: 充满干扰的环境(电视声、手机诱惑、频繁打断)、碎片化的时间安排、或孩子自身注意力调控能力不足,都让深度思考难以扎根,孩子看似坐着,心神早已游离。诊断点: 孩子是否极易被微小动静分心?写作业是否小动作不断、频繁起身?是否在安静独处时效率稍高?

-

关系纽带的警示: 当作业成为亲子权力斗争的战场,成为父母负面情绪(批评、贬低、过度控制)的导火索时,孩子可能以敷衍作为被动攻击——“你不是只在乎作业吗?那我偏不好好写”,以此表达不满或争夺自主权。诊断点: 围绕作业的互动是否充斥着命令、催促、批评?孩子是否表现出明显的抗拒或逆反?

化敷衍为动力:构建支持系统的7大教育策略

-

倾听与解码:放下评判,开启对话

- 营造安全港湾: 选择孩子情绪平稳的时机,以“我注意到你最近写作业有点快,是遇到什么情况了吗?”代替“你怎么又乱写!”,强调“我们”共同面对问题,而非“你”的问题。

- 探寻冰山之下: 耐心倾听孩子对作业的真实感受(难?多?烦?怕?),理解其行为背后的困难、情绪或想法,避免打断和急于给出解决方案,有时,孩子需要的只是被看见和理解。

-

拆解任务堡垒:目标可视化,降低启动难度

- “大”变“小”: 协助孩子将庞大作业分解为清晰、可量化的小步骤(如:数学作业 = 完成5道计算题 + 2道应用题),使用任务清单或进度条,每完成一项打勾,即时反馈带来掌控感。

- “五分钟启动法”: 对付拖延,约定“只做五分钟”,启动后进入状态的阻力常小于预期,孩子往往愿意继续,沙漏或计时器能增加趣味性和紧迫感。

- “由易入难”原则: 鼓励孩子从最有把握、最感兴趣的部分入手,初期的成功体验是后续挑战的助推器。

-

扫清能力障碍:精准定位,提供脚手架

- 诊断缺口: 细致分析作业敷衍的具体表现(哪些题空着?什么类型错误多?步骤缺失在哪?),与老师沟通,共同定位知识或技能薄弱点。

- 靶向支援: 针对缺口提供资源:回顾课本概念、讲解经典例题、寻找适配的练习资源、利用优质学习类APP或网站(如可汗学院),避免笼统指责“不认真”。

- 授之以渔: 重点教授解题策略和思维方法(如审题圈关键词、应用题画示意图、检查验算步骤),而非仅仅给出答案,培养元认知能力,让孩子学会“如何学习”。

-

点燃意义引擎:建立联结,激发内驱

- “现实联结”术: 展示知识在生活中的魔力,如购物算折扣(数学)、解释自然现象(科学)、分析广告词(语文)、了解时事背景(历史),让孩子感知学习的真实价值。

- 赋予选择权: 在合理范围内(如作业顺序、休息方式、环境布置),给予孩子选择空间,自主感是内驱力的核心燃料。

- 设定挑战性目标: 与孩子协商设定“跳一跳够得着”的个人目标(如:今天应用题争取写出完整步骤;这周字迹工整度提高一点),达成后给予具体肯定。

-

打造专注绿洲:优化环境,尊重节奏

- 物理空间净化: 固定、简洁、安静的作业区域,移除无关物品(尤其是电子设备),确保光线充足,座椅舒适。

- 时间节奏设计: 建立规律作息,根据年龄设定专注时段(如小学生在20-30分钟后需短暂休息),利用番茄钟法(专注25分钟 + 休息5分钟)。

- 减少干扰源: 父母以身作则,在孩子作业时段减少制造噪音(如看电视、大声聊天),温和处理必要的打断。

-

重构错误价值:化“污点”为成长印记

- “错误是宝藏”思维: 改变对错误的负面认知,强调:“错误是发现学习漏洞的宝贵机会,是大脑成长的证明!”

- 建设性反馈: 避免“这么简单都错!”的指责,采用:“第三步的思路很好,看看计算这里是不是有误会?我们检查一下。” 引导孩子自己发现并修正。

- 建立“错题宝库”: 鼓励整理典型错题,定期回顾反思,深化理解,让错误真正成为进步的阶梯。

-

修复关系纽带:以支持代替监管

- 情绪为先: 当孩子受挫或烦躁时,优先处理情绪(“这道题卡住了确实让人着急”),待其平静后再探讨学习。

- 关注过程: 不只盯着结果和对错,更多肯定孩子付出的努力、采用的策略、展现的坚持(“我注意到你刚才在努力尝试不同的解法,这很棒!”)。

- 高质量陪伴: 在孩子不需要作业帮助时,给予纯粹的情感陪伴和互动(游戏、阅读、聊天),让亲子关系超越“作业监管者”的单一角色,爱是孩子内心最坚实的后盾。

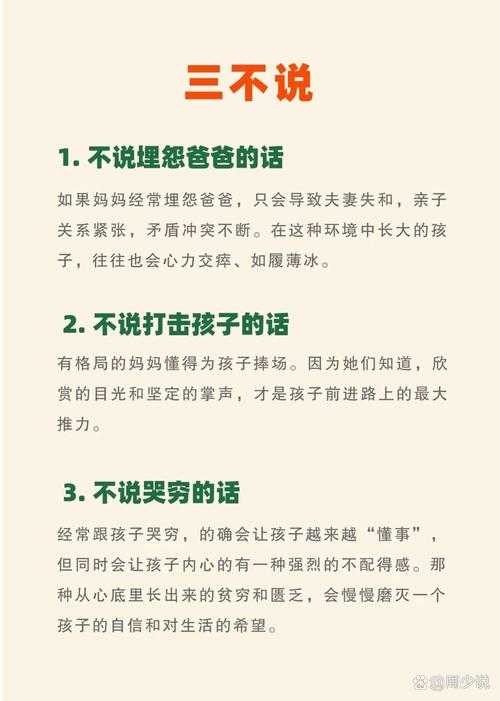

警示:三个“永远不要”

- 永远不要当场撕毁作业本。 这是对孩子劳动成果和自尊心的毁灭性打击,只会加深对作业的恐惧和厌恶,将学习与极端负面体验捆绑。

- 永远不要进行破坏性比较。 “你看XXX怎么就能写好?”此类比较不仅无效,更会严重损害孩子的自我价值感,加剧无力感和怨恨。

- 永远不要过度依赖物质奖励。 “写完作业就让你玩1小时游戏”这类交易,短期内可能有效,但长期会侵蚀孩子的内在动机,让学习行为异化为换取奖励的工具,一旦奖励消失或吸引力不足,行为便会消退,甚至可能引发讨价还价。

孩子的敷衍,是落在作业本上的无声质问,更是教育关系的一记警钟,每一次潦草的字迹都在叩问:我们是否真的看见了那个在知识迷宫中彷徨的孩子?是否听见了那被指责和催促淹没的求助?

教育的核心秘密,在于将每一次敷衍转化为理解与支持的契机,当我们放下“必须完成”的执念,转而关注孩子内心的风暴,那些敷衍的笔迹便不再是失败的标记,而是重新建立信任的起点。

孩子不会朝着批评的方向成长,却会在被理解的土地上扎根,唯有当父母成为孩子穿越学习荆棘时的安全港湾,而非焦虑的监工,敷衍的困局才能真正化解——因为真正的教育,始于心灵的联结,而非作业本的完美无瑕。