清晨六点半,闹钟刺耳地响起,李女士轻轻推开儿子的房门,崭新的校服整齐放在床头,书包已经收拾妥当,可十五岁的儿子小宇蜷缩在被子里,眼神空洞地盯着天花板,仿佛一尊被抽去灵魂的雕像。“妈,我……还是去不了。”声音轻得像一缕随时会断的游丝,这已经是休学半年后第三次复学尝试失败,李女士的心沉下去,绝望如冰冷潮水般蔓延——精心准备的一切,又一次轰然倒塌。

面对休学后仍拒绝复学的孩子,一种普遍的误解如阴云笼罩:“就是懒、不自律!”真相远非如此简单,孩子筑起的抗拒之墙,实则是内心深层痛苦催生的保护机制,这堵墙需要我们以专业眼光与深切关怀去理解、拆解。

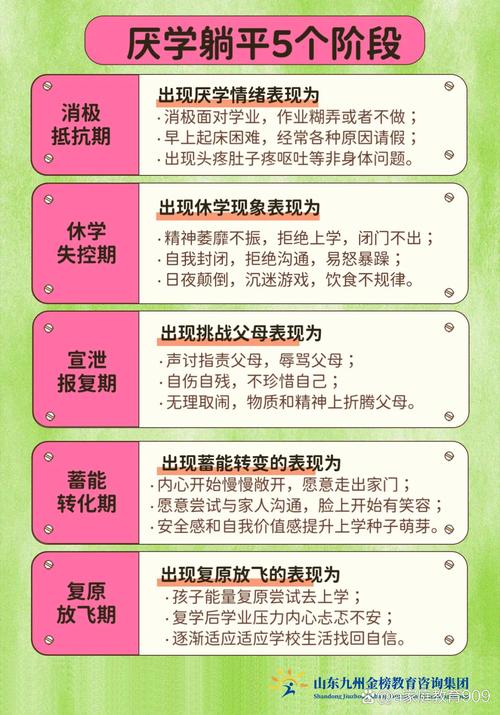

深入心墙背后:抗拒复学的五重迷雾

-

学业压力与能力感崩塌的阴影: 休学前可能已深陷学业泥沼,重回课堂,过往挫败感如影随形,自我怀疑形成“我肯定跟不上”的顽固预言,心理学中的“能力感缺失”理论揭示,当孩子反复体验失败,会陷入“习得性无助”,对学习产生本能回避,小宇曾痛苦回忆:“那些公式和题目,像一堵不断长高的墙,我爬不上去,只感到自己越来越渺小。”

-

校园人际的“社会性休克”: 休学是社交纽带的冻结,复学意味着闯入一个关系格局已固化的陌生丛林,孩子们恐惧成为“局外人”,担忧被审视、被议论或被遗忘,这种“社会性休克”带来的焦虑,往往远超成人想象,研究显示,青少年对同伴接纳的敏感度极高,社交恐惧成为复学的隐形高墙。

-

未化解的情绪困局与心理暗礁: 最初导致休学的原因——可能是焦虑症、抑郁情绪、家庭变故或创伤经历——若未真正得到疗愈与处理,复学只会让不堪重负的心灵再次点燃警报,不想上学”是内心发出的明确求救信号,一位初中女生曾坦言:“每次靠近校门,心就跳得像要炸开,喘不上气,只想逃跑。”躯体化症状正是未解决焦虑的外在表达。

-

家庭动力系统的微妙失衡: 孩子长期在家,可能无意中成为家庭情感互动的焦点,父母过度关注或隐性担忧,无形中营造了“在家更安全舒适”的氛围,孩子潜意识里会捕捉并满足这种家庭“需要”,形成一种固化的共生依赖关系,削弱其独立面对外部世界的勇气。

-

自我认同的迷失与未来图景的模糊: 休学打乱了常规成长轨迹,孩子对“我是谁”、“我属于哪里”、“未来通往何处”产生深刻困惑,当校园生活无法提供清晰的归属感与价值感,复学的内在驱动力自然衰竭,青春期本就是自我同一性探索的关键期,休学造成的断裂加剧了这种迷茫。

破局之道:构建复学支持的“五维重启系统”

-

精准评估与深度共情:拒绝评判,开启对话

- 放下预设: 放弃“必须立刻回去”的执念,真诚倾听:“能告诉妈妈/爸爸,学校最让你害怕/抗拒的是什么吗?” 避免质问“为什么不去”,尝试理解“不能去”背后的沉重。

- 专业介入: 寻求学校心理咨询师或临床心理医生的专业评估,厘清核心障碍是学业、社交、心理症状,还是混合因素?评估需全面,包括情绪状态、认知功能、家庭互动模式。区分抑郁情绪与抑郁症至关重要,后者需要及时医疗干预。

-

重建联结与安全感:从小步试探开始

- 环境脱敏: 初期目标非全天上课,可先从短暂接触校园开始:放学后散步经过学校,周末在操场活动,逐步过渡到在非高峰时段进入空教室坐几分钟,如同创伤后暴露疗法,温和渐进地降低环境敏感度。

- 关键联结点: 与班主任、信任的任课老师或学校心理老师建立稳固支持关系,安排固定时间通话或在校外见面,让孩子感到校园中有一双温暖可靠的眼睛始终注视自己,老师一句“今天看到你走过窗边,真好”,可能胜过千言万语。

- 同伴支持桥梁: 鼓励孩子与1-2位好友保持联系,好友可传递课堂笔记、分享班级趣事,成为孩子与班级的情感纽带,条件允许时,邀请好友来家做客或一同外出,重燃归属感。

-

能力感修复与学业减震:卸下重担,重建自信

- 定制化“学业减震计划”: 与学校深入协商可行方案:初期只选核心科目(如语数外)到校;允许暂时不交部分作业;在资源教室接受小范围辅导;利用线上资源补充学习。核心是大幅降低当下学业压力,创造“我能胜任”的体验。

- 挖掘“小成功”与兴趣点: 大力支持孩子投入能带来成就感的活动:绘画、编程、照顾宠物、体育锻炼等,这些领域的成功体验是重建自我效能感的基石,小宇在复学过渡期,每天坚持画一幅速写,逐渐在艺术中找回掌控感和价值感。

- 目标分解与可视化激励: 将模糊的“回去上学”拆解为可执行的微小步骤(如“本周目标:周二上午到校参加两节课”),每完成一步,给予具体肯定和鼓励(非物质化),让孩子清晰看到自己的进展轨迹。

-

价值重构与意义探寻:拓展生命维度

- 探索多元价值路径: 引导孩子思考:学习只是成长途径之一,参与志愿活动、发展技能兴趣、进行职业体验都能提供价值感和人生方向感,与孩子探讨未来可能图景,激发内在动力。

- 家庭对话升级: 将话题从“何时返校”转向更广阔的生命议题:“你最近对什么最有热情?”“你觉得十年后想过怎样的生活?” 帮助孩子连接当下行动与长远未来,找到复学的个人化意义。

-

家校协同与专业护航:构建支持网络

- 建立“复学支持小组”: 核心成员包括家长、班主任、心理老师、校医,定期沟通,信息共享,策略一致,学校需提供灵活政策支持(如弹性考勤、学业评估调整)。

- 持续的专业心理支持: 若存在焦虑、抑郁等心理困扰,坚持进行心理咨询或治疗(如认知行为疗法、沙盘游戏疗法),家长可参与家庭治疗,优化亲子互动模式。警惕过早或过度医疗化,但必要时应遵医嘱科学用药。

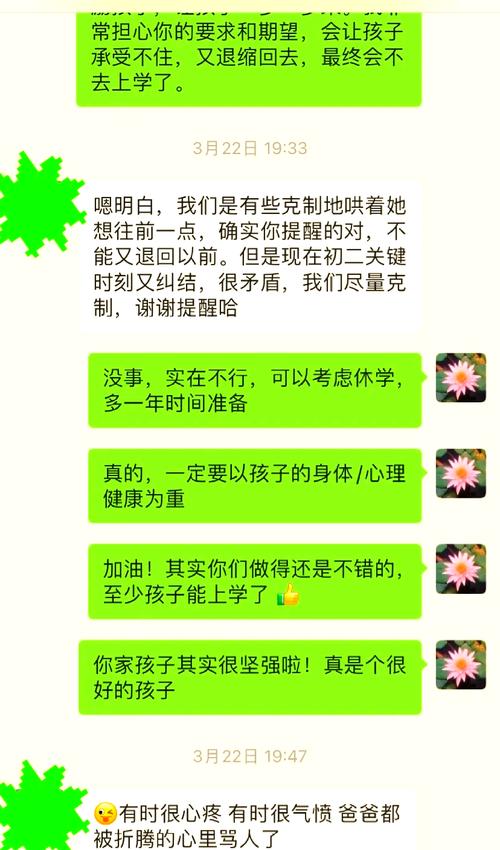

- 父母的自我关怀与稳定: 孩子的困境是家庭的巨大压力源,父母需寻求自身支持(如家长互助团体、心理咨询),保持情绪稳定,避免将焦虑传递给孩子,只有父母内心安定,才能成为孩子可靠的“安全基地”。

教育本质:唤醒内在的生命力量

纪伯伦在诗中写道:“你们的孩子,都不是你们的孩子,乃是‘生命’为自己所渴望的儿女。” 我们常忘了教育并非模具制造,而应是生命能量的唤醒,当孩子拒绝返回校园,那堵心墙并非叛逆的宣言,而是灵魂深处无声的呼救。

小宇最终没有在传统轨道上“冲刺”,在父母支持下,他转入一所注重艺术教育的特色学校,将绘画特长融入课程学习,当他在全市中学生艺术展上看到自己作品被展示时,眼中熄灭的光重新燃起,他回归的不是冰冷课桌,而是自我价值被重新确认的生命场域。

每一个休学故事背后,都有一片未被倾听的心灵荒原,破解“不想上学”的困局,钥匙不在强制归队的哨声中,而在我们能否俯身理解那沉默背后的创痛与渴望。真正的教育,是当孩子筑起心墙时,我们仍能看见墙后等待被点亮的星光,并以耐心为梯,以理解为光,助其重拾行走于世的勇气。