周一清晨七点,十五岁的小哲将书包重重摔在玄关地板上:“妈,我不去了!上学没意思,隔壁强子哥在奶茶店一个月能赚四千多!”母亲张女士瞬间如坠冰窟,手中的牛奶杯滚落在地,乳白的液体在瓷砖上蔓延开来,如同她此刻彻底崩塌的内心秩序,这绝非孤例,某教育研究机构对东部某直辖市的调查显示,近三年间,15-16岁年龄段主动提出辍学意向的青少年比例悄然上升了38.7%,想尽早打工赚钱”成为首要动因。

当十五岁的少年突然宣布要放弃学业、投身打工浪潮,这绝非简单的叛逆宣言,这是一场需要家长以极大智慧与耐心去化解的成长危机,一次关乎孩子未来人生轨迹的重要抉择。

风暴中心:理解“不想上学”背后的心理地震

十五岁的大脑正经历剧烈重构,神经科学证实,掌管理性判断与长远规划的前额叶皮层,在青春期远未成熟,这一生理特点使得青少年对“立即获得”的诱惑(如打工赚钱带来的表面独立与物质满足)异常敏感,而“未来收益”(如教育带来的长远发展)显得缥缈遥远,他们像手持高倍放大镜的人,打工带来的即时“自由感”与“购买力”被无限放大,而学业路上的暂时挫折则被扭曲成无法逾越的深渊。

孩子“不想上学”的宣言,往往只是巨大冰山浮出水面的尖角,我们需要潜入深海,探查那隐藏在水面下的庞大基座——三层归因模型:

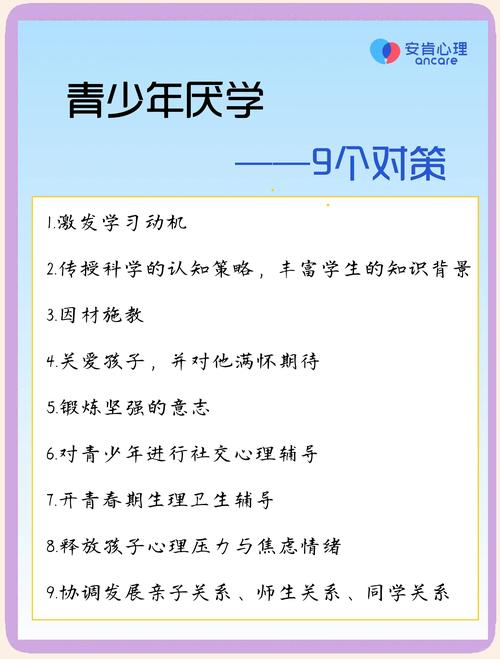

- 学业挫折层: 持续的学业困难如同沉重的沙袋,屡次考试失利、被贴上“差生”标签、在课堂上听不懂又不敢问、看不到进步的路径……这些累积的挫败感足以消磨最坚韧的学习意志,孩子并非“懒”,而是陷入了“习得性无助”的心理沼泽。

- 关系冲突层: 学校不是知识的孤岛,与老师的紧张关系(如感到被忽视、误解或打压)、同伴的孤立或欺凌、社交技能的欠缺带来的融入困难,都让学校成为痛苦的来源地,当“上学”等于“受罪”,逃离成了本能选择。

- 价值迷失层: 这是最深层的驱动。“读书有什么用?”当孩子目睹某些学历不高但似乎“混得不错”的例子,当社会浮躁的“快钱”风气渗透,当家庭或媒体无意中传递“读书无用”的悲观论调,孩子心中“教育改变命运”的灯塔便黯淡无光,他们急切地想用打工证明自己的“有用”,寻找一种“被看见”的价值感。

七日冷静期:按下暂停键的智慧与行动

当孩子抛出“不上学,去打工”的炸弹时,父母第一反应往往是震惊、愤怒、焦虑甚至恐惧,任何激烈的否定(“不行!绝对不行!”)、粗暴的压制(“你敢!看我不打断你的腿!”)或悲情的控诉(“我辛辛苦苦都是为了谁?”)都如同火上浇油,只会将孩子推向更决绝的对立面。

请启动“七日冷静期”策略:

- 按下情绪暂停键: 深吸一口气,用平静的语气说:“孩子,这个消息对爸爸妈妈来说很突然,我们需要点时间好好想想,你也再想想,好吗?这周我们不急着做决定。” 核心是传递:我听到了你的想法,这很重要,我需要认真对待。

- 开启家庭圆桌会议: 在冷静期结束前,选择一个双方情绪平稳的时间,举行一次正式的家庭会议。

- 第一步:倾听无评判。 让孩子充分阐述“为什么想打工”,专注倾听,不打断,不反驳,用点头、“嗯”、“我明白了”表示你在听,关键提问:“在打工这件事里,你最期待得到的是什么?”(是钱?是自由?是证明自己?是逃避某些痛苦?)

- 第二步:坦诚表达关切。 使用“我句式”表达担忧:“听到你想放弃学业,爸爸/妈妈感到很担心,不是要阻止你,而是害怕你未来某天可能会后悔失去更多选择的机会。” 分享你的观察(非指责):“我注意到你最近提到数学课总是很烦躁,能和我聊聊吗?”

- 第三步:探索替代方案。 这是核心!提出折中建议:“我们能否一起做个探索?利用接下来的寒暑假(或一个月的 Gap Time),你真正去体验一下感兴趣的打工,同时我们也一起去了解一些不同的学习路径(如职业学校、技能培训),看看哪种生活更接近你想要的未来?这期间,保留学籍,只是暂停,不是放弃。” 达成一个有时间限定的“体验协议”。

真实体验与未来图景:用现实校准梦想

纸上谈兵抵不过亲身体验,冷静期和家庭会议达成的“体验协议”,是让孩子在相对安全的环境下,用现实去检验自己“打工梦想”的试金石。

- 有限制的打工体验: 支持孩子在假期寻找一份合法、安全、与其兴趣相关的工作(如餐饮服务、宠物店、基础汽修学徒、简单的文职助理等),关键点在于:

- 时间限定: 明确是假期体验,不是永久辍学。

- 工作性质: 避免纯粹消耗体力的黑工,选择能接触社会、学习基础规则和技能的岗位。

- 深度复盘: 每晚或定期与孩子交流体验:工作具体做什么?累不累?遇到什么困难?和同事/上司相处如何?赚的钱怎么支配?这份工作做十年,会是什么样子?引导孩子思考工作的重复性、辛劳度、发展空间和所需技能。

- 职业探索之旅: 并行开展!带孩子或鼓励孩子自己:

- 参观职业学校/技能培训机构: 了解不同专业(如烹饪、数控、美容美发、计算机应用、幼教、护理、电竞运营等)的学习内容、就业方向、薪资水平和发展前景,很多职校与企业有深度合作,就业率可观。

- 采访从业者: 寻找亲戚朋友中不同学历、不同职业路径的人(包括那些早早打工和坚持完成学业的人),请他们分享真实的职业发展故事、关键转折点、对教育的看法和走过的弯路,真实的人生经历最具说服力。

- 人才市场/招聘网站调研: 一起查看心仪工作的招聘要求,让孩子直观看到“学历/技能门槛”和“薪资天花板”的关联,对比仅需初中学历的岗位和需要中职/高职甚至更高学历的岗位在稳定性、发展性、工作环境上的差异。

- 描绘“未来画像”: 引导孩子做长远思考:“你理想中25岁、30岁的生活状态是怎样的?(住在哪里?做什么工作?收入多少?时间自由度?)要实现这个画像,现在需要做哪些准备?打工和继续学习(无论是普高还是职校),哪条路能更稳健地通向那个画像?” 将抽象的未来与当下的选择建立连接。

弹性教育路径:寻找适合的土壤

如果经过充分体验、深度思考和家庭沟通,孩子对传统学术路径(普通高中-大学)依然强烈抗拒,且体验证明他/她对某些职业技能确实展现出兴趣和潜力,转换赛道并非世界末日,目标应从“逼回普高”转向“寻找最适合的替代教育路径”,这需要更大的智慧和更开放的视野:

- 职业学校的价值重估: 现代职业教育早已今非昔比,国家大力发展职业教育,很多优质中职、高职院校设施先进,专业设置紧贴产业需求(如新能源、智能制造、现代服务业),实行“产教融合、校企合作”模式,学习内容实用,就业有保障,选择管理规范、口碑好、合作企业优质的职校是关键,深入了解其王牌专业、升学渠道(职教高考升入应用型本科)、就业率和合作企业名单。

- 技能培训的精准选择: 针对有明确技能兴趣的孩子(如编程、设计、电竞、烘焙、化妆、特定器械操作等),寻找有资质、信誉好、就业推荐机制完善的短期技能培训机构,关注其课程体系是否系统、师资是否来自行业、是否有真实的项目实践和就业保障协议。警惕“包就业”“高薪承诺”的虚假宣传。

- “间隔期”的规划利用: 如果孩子身心俱疲,确实需要一段较长时间的调整,在严格评估风险并确保安全的前提下,可规划一个结构化的“间隔期”(Gap Time),此期间绝非放任,而是包含:有目标的打工体验(学习责任、社会规则)、志愿服务(拓展视野、理解社会)、阅读计划、基础技能学习(如驾照、办公软件)、心理咨询(如有需要)以及明确的复学或进入职校/培训的时间表,核心是保持与社会的连接和学习状态的延续,避免滑向无序和颓废。

家长的力量:成为稳定的灯塔

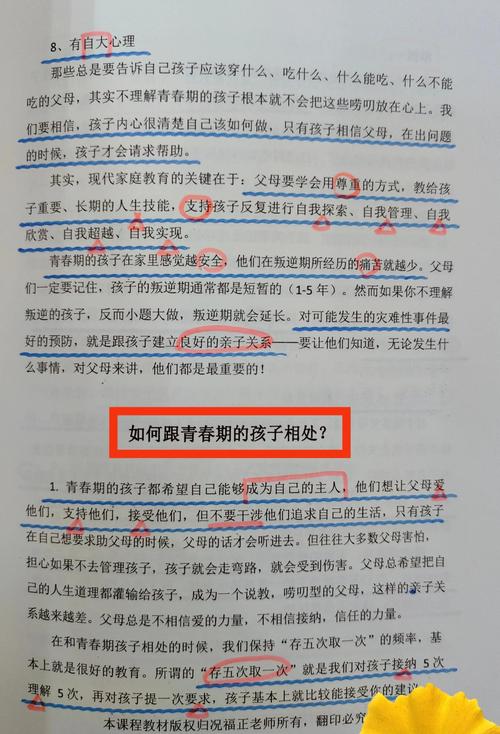

在这场风暴中,家长自身的状态是决定性的压舱石,孩子的问题常常像一面镜子,映照出家庭关系中的裂痕或压力。

- 自我关照是前提: 处理自身的焦虑、失望甚至愤怒,寻求伴侣、亲友或专业心理咨询的支持,只有家长情绪稳定,才能为孩子提供安全港。

- 修复关系重于说教: 放下“你必须如何”的执念,回归到“我们如何一起面对”,增加高质量陪伴(非监督),一起做家务、运动、看场电影,重建情感连接,让孩子感受到无条件的爱与接纳,即使不认同其选择。

- 成为信息桥梁: 积极学习,了解当前多元的教育和职业发展路径、相关政策(如职教高考、技能证书体系)。做孩子探索未来的信息员和支持者,而非仅是说“不”的守门人。

- 寻求专业外援: 不要孤军奋战,积极与学校班主任、心理老师沟通,寻求校内支持,必要时,寻求专业青少年心理咨询师或家庭教育指导师的帮助,他们能提供更专业的评估和干预策略。

十五岁的十字路口,每一次迷茫都是灵魂的初醒,小哲的故事在无数家庭中回响,那些关于辍学与打工的宣言,实则是少年人寻找存在坐标的无声呐喊。

教育不是一场必须笔直前行的竞速,而应如河流懂得在巨石前迂回,当孩子渴望触摸真实世界的棱角,让他们在安全边界内感受汗水的重量,在职业探索中校准梦想的坐标,这远非放弃,而是教育最深刻的形态——在体验中让年轻的心灵自己称量未来。

纪伯伦曾写下:“你们的孩子,都不是你们的孩子,乃是生命为自己所渴望的儿女。”我们无法代替青春选择方向,却能为他们守护探索的勇气,当教育者放下焦虑的桎梏,成为孩子探索世界的同行者,每一次迷茫都将化为成长的序章。

少年人终将明白:生命的山峦需要更坚韧的翅膀,而教育给予的正是那飞越重峦的力量。