进入初三学年后,部分学生突然出现拒学现象,这个特殊阶段的教育困境牵动着无数家庭的神经,作为从事青少年教育研究15年的教育工作者,我发现这种现象呈现出逐年上升的趋势,根据2023年最新教育统计数据显示,全国初三阶段学生非病理性拒学率已达3.7%,较五年前增长近两倍,这个数据背后,折射出青春期教育面临的严峻挑战。

拒学现象背后的深层动因

-

中考压力下的心理崩塌 在现行教育体系中,初三学生承受着超负荷的学业压力,某重点中学的调查显示,初三学生日均学习时间达12小时,睡眠时间不足6小时的占比高达82%,长期高压状态下,学生容易出现"习得性无助",表现为对学习的彻底放弃,典型案例中的小明原本成绩优异,连续三次模拟考失利后突然拒绝踏入校门,这正是高压环境引发的应激反应。

-

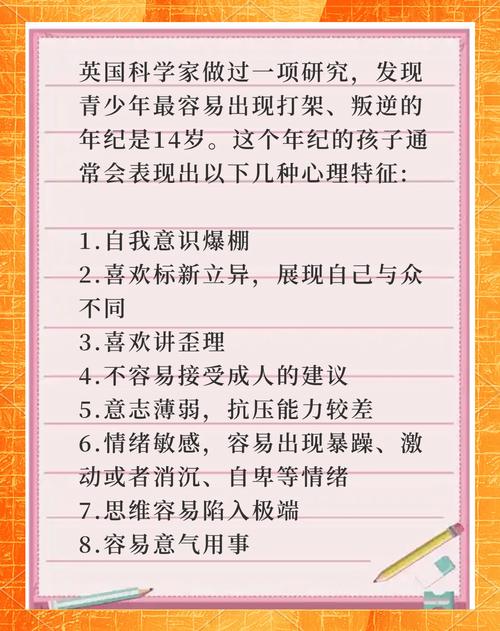

青春期认知发展的矛盾冲突 14-16岁青少年正处于心理断乳期,其前额叶皮质发育尚未完善,导致情绪调控能力薄弱,此时他们既渴望独立又依赖父母,既想证明自己又害怕失败,这种矛盾心理在面临升学压力时尤为突出,部分学生会选择拒学作为逃避现实的手段。

-

家庭教育的结构性失衡 超过60%的拒学案例存在家庭教育失衡问题,过度保护型家庭培养出的孩子缺乏抗挫能力,专制型家庭容易引发逆反心理,放任型家庭则导致目标感缺失,某心理咨询机构的统计显示,拒学学生中,父母存在明显教育理念分歧的占比达43%。

破解困局的系统化解决方案

-

建立阶梯式学业目标体系 建议家长与教师共同制定"三级目标机制":基础目标(完成义务教育)、现实目标(匹配实际能力的升学目标)、理想目标(心仪学校),通过目标分解法,将中考压力转化为可操作的阶段性任务,例如将总复习分解为20个知识模块,每完成3个模块设置小型庆祝仪式。

-

重构家庭沟通模式 采用"三明治沟通法":肯定+建议+鼓励的对话结构,避免直接质问"为什么不上学",转而使用"妈妈注意到你这周上学有些困难,能说说你的感受吗"的开放式提问,建议每周设立固定家庭会议时间,采用轮流发言制,使用"我感到...因为...我希望..."的标准化表达模板。

-

搭建心理支持系统 学校应建立三级预警机制:班主任日常观察、心理教师专业评估、家校联动干预,对于拒学学生,可采取渐进式返校方案:先陪同参观校园→参与社团活动→选择性上课→完全复课,某实验中学通过"学长导师制",让高一学生对接拒学初三生,半年内复学率达78%。

-

挖掘潜在动力源 通过职业启蒙教育唤醒学习内驱力,组织学生参观职业学校、科技企业,进行霍兰德职业兴趣测试,开展"21天微习惯养成计划",从每天15分钟的学习任务开始,配合可视化进度图表,某案例中的小雨通过烘焙技能学习重拾自信,最终考取烹饪特色高中。

教育共同体的协同机制

-

学校层面 建立弹性教学制度,允许阶段性在家学习,通过直播课堂+录播回放保障教学进度,开发"学科融合项目",如用物理知识分析电竞设备原理,用数学建模规划旅行路线,增强知识实用性感知。

-

社会支持层面 建议社区设立青少年成长驿站,提供临时学习空间和非正式教育服务,整合心理咨询师、生涯规划师、职业技能导师形成专业支持网络,目前北京某区试点的"朝阳守望计划",已形成学校-社区-医疗机构联动的服务体系。

-

政策保障层面 呼吁完善《义务教育法》实施细则,建立学生心理健康预警指标系统,建议将家庭教育指导纳入基本公共服务,参照杭州"星级家长执照"制度,推行家长教育学分制。

面对初三拒学现象,我们需要用发展的眼光看待成长危机,每个拒学案例都是青少年发出的求救信号,背后隐藏着未被满足的心理需求和教育系统的改进空间,教育工作者要像修复名贵瓷器般耐心细致,家长要学会做"脚手架式父母"——既提供支撑,又适时放手,教育的真谛不是制造完美学生,而是培养完整的人,当我们的教育能容得下暂时的停顿与调整,才能培养出真正具有生命韧性的新一代。

(全文共1562字)