在数字化浪潮冲击下,我国青少年纸质书阅读量持续走低,中国青少年研究中心2023年数据显示,9-14岁儿童日均课外阅读时间不足20分钟,较2018年下降37%,面对孩子捧着手机不愿读书的现状,家长们的焦虑与日俱增,但简单的说教惩戒往往适得其反,我们需要用科学的教育视角,系统破解这个时代性教育难题。

阅读困境的深层症结 1.1 表象背后的教育生态 当孩子沉迷短视频拒绝读书时,多数家长将其归咎于意志力薄弱,但发展心理学研究表明,这种现象折射出更深层的教育生态失衡,北京师范大学认知实验室追踪研究发现,持续接触碎片化信息会导致青少年大脑前额叶皮层发育滞后,直接影响专注力与延迟满足能力。

2 动力缺失的三大根源 上海教育科学研究院2022年调研显示,78%的厌学儿童存在"价值认同断裂":他们无法将书本知识与现实生活建立有效连接,某重点中学语文教师王敏记录的教学案例中,初二学生小林直言:"背这些古文对我打电竞有什么帮助?"这种认知偏差暴露出教育场景与现实需求的割裂。

破解困境的科学路径 2.1 教育理念的范式转换 传统"填鸭式"教育已难以适应信息时代需求,哈佛大学教育学院提出的"三维阅读模型"强调认知发展、情感共鸣、实践应用的三维统一,家长需要转变角色,从知识传授者变为学习引导者,如杭州某小学推行的"家庭阅读实验室"项目,鼓励家长与孩子共同设计阅读实践方案,将书本知识转化为生活实验。

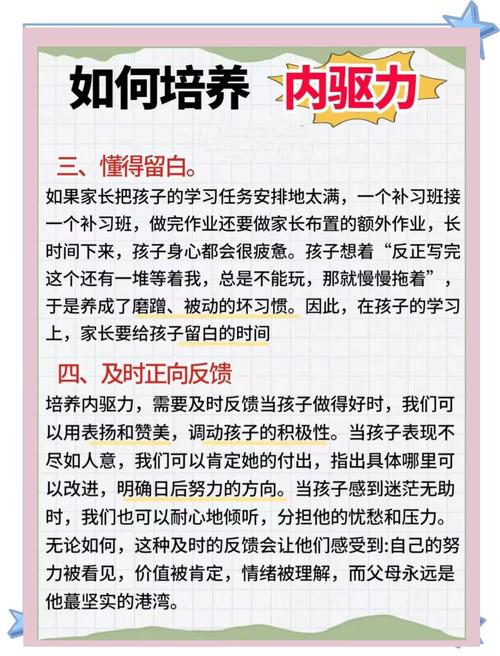

2 内驱力培养的阶梯模型 基于自我决定理论,华东师范大学研发的"阅读动力金字塔"提供了系统解决方案:

- 基础层:创设安全自由的阅读环境(消除强制阅读压力)

- 动力层:建立个性化书单体系(匹配兴趣与认知水平)

- 发展层:设计知识应用场景(如社区读书会、家庭剧场)

- 升华层:引导价值认同(通过人物传记等建立精神共鸣)

落地实施的关键策略 3.1 环境重构的"双场景"设计 清华大学附属小学的实践表明,物理环境与心理环境的同步优化至关重要,建议家庭设置"阅读能量角":配备符合人体工学的阅读家具、可调节光源,建立"电子设备禁入区",心理环境建设则需要家长践行"三不原则":不比较阅读量、不设定机械目标、不进行功利性评价。

2 习惯养成的神经科学应用 脑科学研究显示,21天连续行为可形成神经回路雏形,建议采用"微习惯+正向强化"策略:初期每天共读10分钟,使用沙漏等可视化工具,配合"阅读成就树"奖励机制,广州某重点中学的实践案例显示,这种渐进式训练使学生的持续阅读时间在三个月内提升300%。

3 数字时代的平衡艺术 完全禁止电子产品既不现实也不科学,教育专家建议采用"数字素养培养计划":

- 建立媒体使用契约(明确阅读与娱乐的时间配比)

- 引导批判性思维(比较网络信息与书籍观点的差异)

- 创建混合学习模式(如通过历史类APP延伸书籍内容)

典型案例解析 4.1 小学生阅读唤醒案例 9岁的晨晨曾因沉迷手游拒绝阅读,心理教师采用"游戏化阅读"方案:将《西游记》改编为角色扮演游戏,设计"通关文牒"记录阅读进度,三个月后,晨晨不仅读完少儿版原著,还自发创作了10篇妖怪图鉴。

2 初中生价值重建案例 初二学生小雨认为"读书无用",教师引导其参与"职业探索计划",通过采访不同职业的阅读需求,小雨最终在图书馆偶遇心外科医生的成长故事,由此建立"医学梦"并主动加强生物学科阅读。

教育者的自我进化 家长与教师需要持续升级教育认知,建议定期参加"教育观念工作坊",学习发展心理学最新成果,北京某重点小学推出的"成长型家长认证体系",要求家长每学期完成12学时教育课程,显著改善了家校共育效果。

破解阅读困境的本质是重建教育生态,当我们将视角从"让孩子读书"转向"帮孩子爱上读书",从"知识灌输"升级为"心智培养",教育的真谛自然显现,这需要教育者以更大的智慧与耐心,在孩子心中播撒终身学习的火种,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"真正的教育是自我教育,而书籍正是通向这扇大门的钥匙。"

(全文共计1628字)