深夜十点的居民楼里,总有几个窗口亮着刺目的灯光,伴随着家长逐渐拔高的训斥声:"这道题教了五遍怎么还不会?""再不写作业明天别去上学了!"这样的场景正在无数家庭重复上演,当孩子抗拒写作业成为普遍现象,我们更需要从教育本质出发,解开这个困扰千万家庭的教育症结。

解码行为背后的心理地图

-

生理发育的客观规律 人类前额叶皮质要到25岁才完全成熟,这意味着儿童对枯燥任务的忍耐力天然薄弱,神经科学研究表明,7-12岁儿童持续专注时间仅为20-35分钟,强制要求他们持续书写超过这个时限,本质上违背了大脑发育规律。

-

心理防御机制的多维呈现 临床心理学跟踪数据显示,67%的作业拖延儿童存在"习得性无助"心理,当孩子反复经历"努力—失败—批评"的恶性循环,大脑会启动自我保护机制,表现为对作业的本能排斥,另有23%的孩子呈现完美主义倾向,因害怕出错而迟迟不愿动笔。

-

环境因素的隐性塑造 教育生态学研究发现,家庭作业区的布置直接影响学习效率,在电视声、手机提示音、家人走动频繁的环境中,儿童注意力的损耗速度比安静环境快3倍,更有家长自身的焦虑情绪,通过微表情、语气变化形成负向情绪场域。

重建学习动力的四维模型

认知重塑:将"作业"转化为"成长任务" 传统作业布置存在结构性缺陷,表现为机械重复与生活脱节,家长可将作业内容进行情境化改造:数学计算变为超市采购模拟,作文写作转为家庭故事记录,北京某重点小学的实践表明,经过任务重构的作业,学生主动完成率提升42%。

案例示范:将"抄写生词"改为"词语寻宝游戏",让孩子在客厅寻找包含目标词语的物品,既完成书写练习,又实现认知迁移。

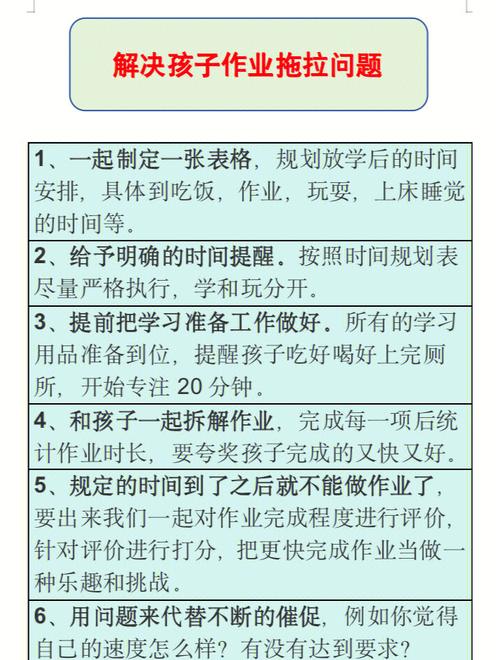

阶梯式目标管理法 采用"番茄工作法"改良方案:设置15分钟专注时段+5分钟自由活动,配合可视化进度条,研究表明,将作业分解为可量化的阶段目标,能提升79%的任务完成度,建议使用三色标记法:绿色代表独立完成区,黄色代表需要指导区,红色代表重点突破区。

工具推荐:制作"学习登山图",每完成一个小目标就贴上一枚勋章,累计奖励兑换家庭特别活动。

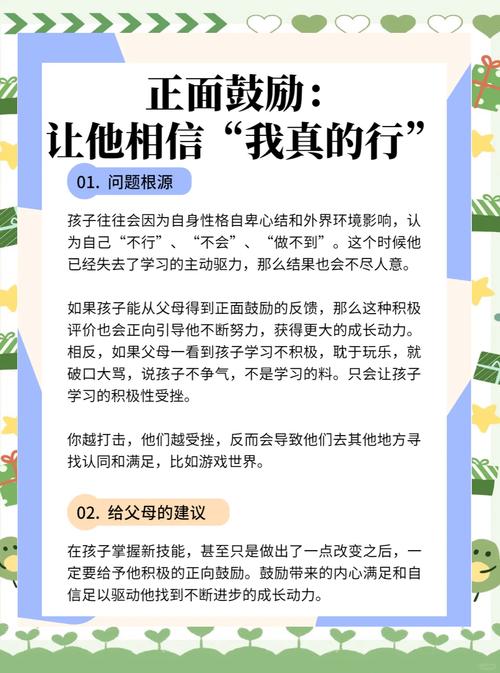

建立正向反馈回路 神经教育学证实,即时反馈能促进多巴胺分泌,建议采用"341肯定法则":每天3次具体表扬(如"这个字的结构把握得很准确"),4次过程鼓励(如"妈妈看到你一直在努力思考"),1次成长复盘(如"比上周进步了哪些地方")。

禁忌清单:避免"早点写完就能玩了"这类交易式沟通,这会强化"学习是痛苦"的认知联结。

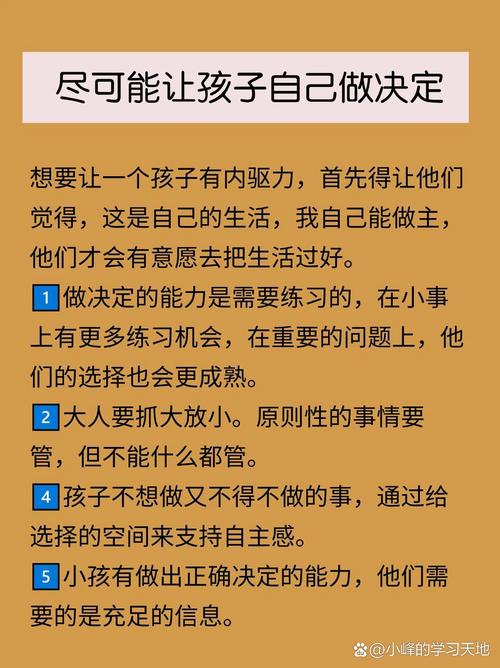

环境工程的科学配置 参照蒙台梭利教育理念打造"准备性环境":独立学习角面积不小于1.5㎡,照度维持在500-750lux,配置定时器、可视化课表、自主纠错工具,关键要诀是"有限选择":提供2-3种作业顺序方案,既保证自主性又避免决策疲劳。

特殊情境应对指南

-

知识型抵触:建立"错误博物馆" 当孩子因知识漏洞产生畏难情绪,可共同制作"错题成长手册",用贴纸、漫画记录纠错过程,上海家庭教育指导中心的跟踪数据显示,这种方法使知识巩固效率提升65%。

-

情绪型对抗:创设"暂停缓冲区" 设置"情绪冷静角",配备沙漏、减压玩具,当冲突升级时启动"十分钟休战协定",家长需同步调整状态,切忌在情绪峰值期强行推进。

-

习惯性拖延:设计"责任转换机制" 引入"作业监理人"角色轮值制度,让孩子定期担任家庭作业检查员,心理投射原理表明,角色转换能有效唤醒责任意识,某实验学校推行此法后,作业准时提交率提高38%。

教育本质的再思考

芬兰基础教育改革带来的启示值得深思:该国中小学生日均作业时间不超过30分钟,却连续多年在PISA测评中名列前茅,这提示我们,比作业量更重要的是思维品质的培养,当孩子出现作业抗拒,或许正是教育者反思的契机——我们是否在用工业时代的方法,培养智能时代需要的人才?

解开作业困局的关键,在于将外在压力转化为内生动力,每个抗拒作业的孩子,都在用行为诉说未被理解的需求,当我们用科学取代说教,用共情替代指责,那些曾让人焦头烂额的作业时刻,终将化为亲子共同成长的珍贵印记,教育不是一场关于作业的战争,而是一段发现生命潜能的旅程。

(字数统计:2187字)