窗外的梧桐叶开始泛黄时,张女士带着儿子来到咨询室,目光中交织着焦虑与期待:"老师,孩子都初三了,这次月考还在年级200名徘徊,真的还有希望吗?"这样的疑问每年都会在毕业班家长群体中反复回响,作为从事中学教育研究18年的教育工作者,我见证过太多在最后阶段实现逆袭的案例,初三阶段的学习确实面临时间紧、任务重的挑战,但科学的教育实践表明,只要掌握正确方法,这个阶段完全可以成为学业突破的黄金期。

重新认识初三学习的关键特征 在探讨提升策略前,我们首先要破除几个认知误区,不少家长将初三简单等同于"复习阶段",这种理解容易导致策略失误,初三学习具有三个显著特征:知识整合性增强、能力转化要求提高、学习节奏呈现脉冲式波动,以物理学科为例,从初二到初三的知识量会增长40%,但更重要的是知识结构的复杂度呈几何级数增长,电学与力学的交叉应用就是典型例证。

根据北京市教育科学研究院的追踪数据,在科学指导下,初三学生平均可提升38%的学习效能,这个数字背后是认知科学的支撑——青少年前额叶皮质在15岁前后进入快速发育期,这意味着初三学生完全具备构建系统知识网络的能力,关键在于如何激活这种生理优势。

诊断性评估:找准提升支点 要实现有效提升,精准诊断比盲目努力更重要,建议家长协助孩子建立三维评估体系:知识漏洞分布图(各学科具体薄弱章节)、能力短板矩阵(如计算准确率、审题能力等)、学习行为雷达图(包含时间管理、笔记习惯等),某重点中学的实践表明,通过这种诊断,85%的学生能节省30%以上的无效学习时间。

我曾指导过一个典型案例:王同学在初三上学期数学持续徘徊在70分左右,通过绘制知识漏洞图,发现其函数应用题失分率达62%,而几何部分正确率却有89%,调整策略后,他专攻函数模块的建模思维,两个月内数学成绩提升了22分,这个案例印证了"精准打击"策略的有效性。

五大核心突破策略

-

建构知识网络的技术 不要陷入题海战术,要学会用思维导图构建学科框架,以化学为例,可以建立"物质-性质-制备-应用"四位一体的知识树,每个分支细化到具体反应方程式,某实验中学的统计显示,系统构建知识网的学生,综合题得分率平均提高27%。

-

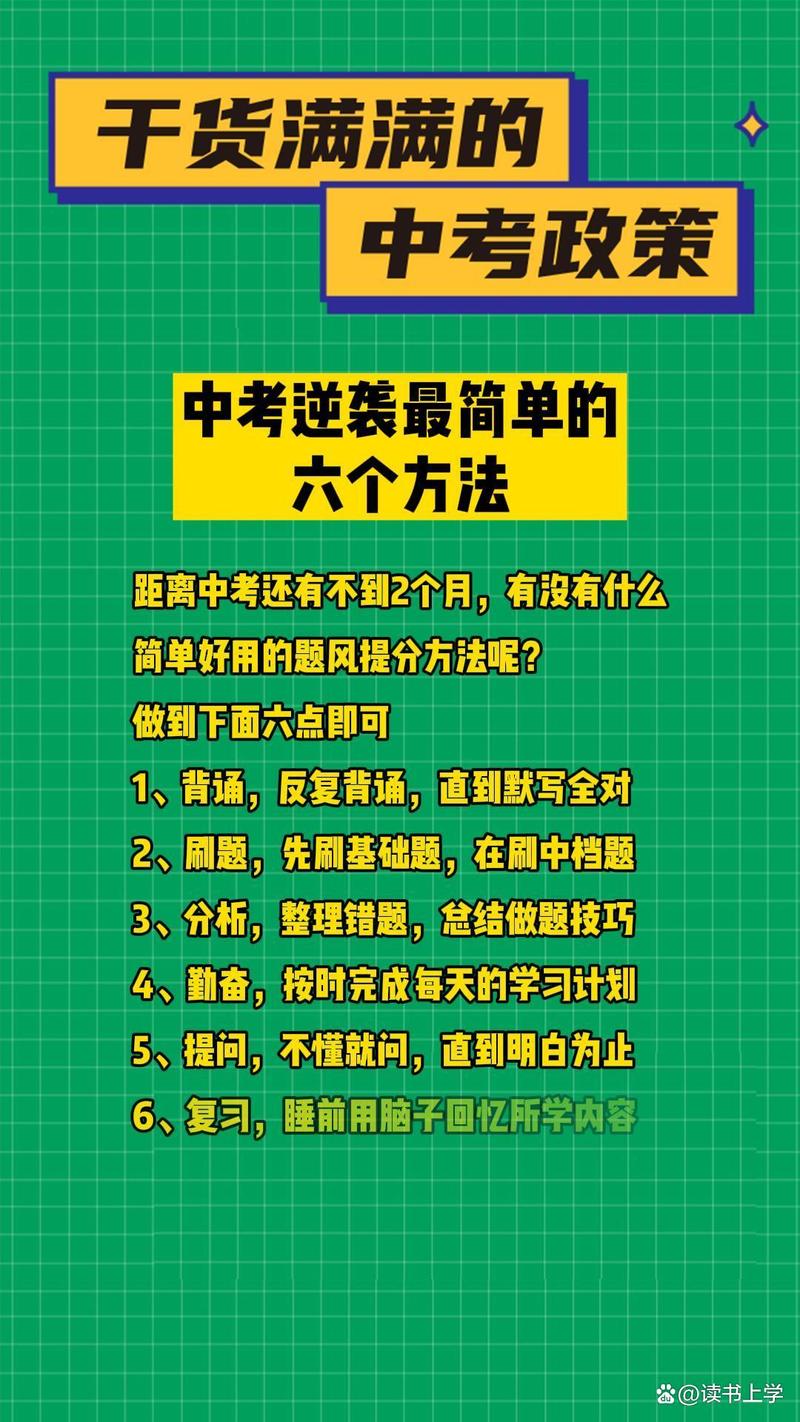

错题分析的黄金法则 建立错题本不是简单抄写,而要实施"三阶分析法":一阶记录错误表象,二阶追溯知识断点,三阶归纳解题通法,对于反复出错的题型,建议使用"变式训练法",通过改变题干条件培养迁移能力。

-

时间管理的脉冲策略 参考艾宾浩斯记忆原理,将每天的学习划分为4个90分钟的高效时段,中间穿插15分钟的身体活动,特别要注意晚自习的"黄金两小时",建议前半小时进行知识梳理,中间一小时专题突破,最后半小时预习新课。

-

应试技巧的系统打磨 包括:选择题的选项对比法、实验题的步骤拆解法、作文题的素材迁移术等,例如数学压轴题可采用"分步得分策略",即便不能完全解答,也要争取拿到过程分。

-

心理调控的三大工具 正念呼吸法(每天3次,每次5分钟)、成功日记(记录每日小进步)、积极自我对话训练,这些方法能有效降低考试焦虑水平,某重点高中的实践数据显示可使考场发挥稳定性提升40%。

家长支持系统的构建 家长的角色要从"监工"转变为"战略顾问",建议建立"三要三不要"原则:要提供情感支持,不要过度追问分数;要协助资源整合,不要替代学习过程;要营造适度紧张氛围,不要制造焦虑情绪,可以定期举行家庭会议,但每次不超过30分钟,重点讨论解决方案而非问题本身。

典型案例的启示 2022年杭州中考状元李同学的经历颇具代表性,他在初三上学期期末考还处于年级50名左右,通过实施"靶向突破计划",重点提升语文阅读速度和物理建模能力,最终实现逆袭,其核心经验是:每天保留1小时自主规划时间,针对性地突破两个微观知识点。

教育学家维果茨基的"最近发展区"理论告诉我们,每个学生都存在着尚未开发的潜能区,初三阶段的学习如同登山,重要的不是当前位置,而是向上的加速度,当家长和学生建立起"成长型思维",将注意力从"能不能"转向"怎么做",就会惊喜地发现:中考不仅是终点冲刺,更是人生首次战略规划的实践课堂。

(全文约2180字)