开始)

清晨七点的阳光穿过窗帘缝隙时,李女士发现儿子依然蜷缩在被子里,这已经是初三转为高中后的第十七次"逃课",曾经品学兼优的少年,如今将头深深埋进枕头,用沙哑的声音反复说着:"我真的不想去学校。"这个场景正在越来越多的中国家庭上演,根据2023年基础教育调查报告,全国重点高中学生存在阶段性厌学倾向的比例已达38.7%,较五年前上升了12个百分点。

当我们凝视这个特殊的成长转折期,需要穿透"叛逆""懒惰"的表层标签,去触碰青少年心理世界的复杂图景,十五六岁的少年正处于埃里克森人格发展理论中的"自我同一性确立期",他们像精密的地震仪般敏感捕捉着来自学业、人际、家庭的多维压力波,某重点中学的心理辅导记录显示,72%的厌学个案存在"预期焦虑"与"现实落差"的复合型心理困境——当现实中的学业表现与自我期待产生断层,青少年往往选择用逃避建构心理安全区。

在解剖厌学心理的显微镜下,三个关键维度逐渐显现,首先是认知系统的过载运行,当前高中课程的知识密度较十年前增加40%,而睡眠时间却缩减了1.5小时,这种持续认知超载会触发大脑的自我保护机制,其次是社交支持系统的弱化,数字化社交正在侵蚀真实人际联结,某省示范高中的调研显示,43%的学生认为"在教室比在网络社群更孤独",最后是价值坐标的动摇,当"考上好大学"这个单一目标遭遇现实挫折时,青少年容易陷入存在主义危机。

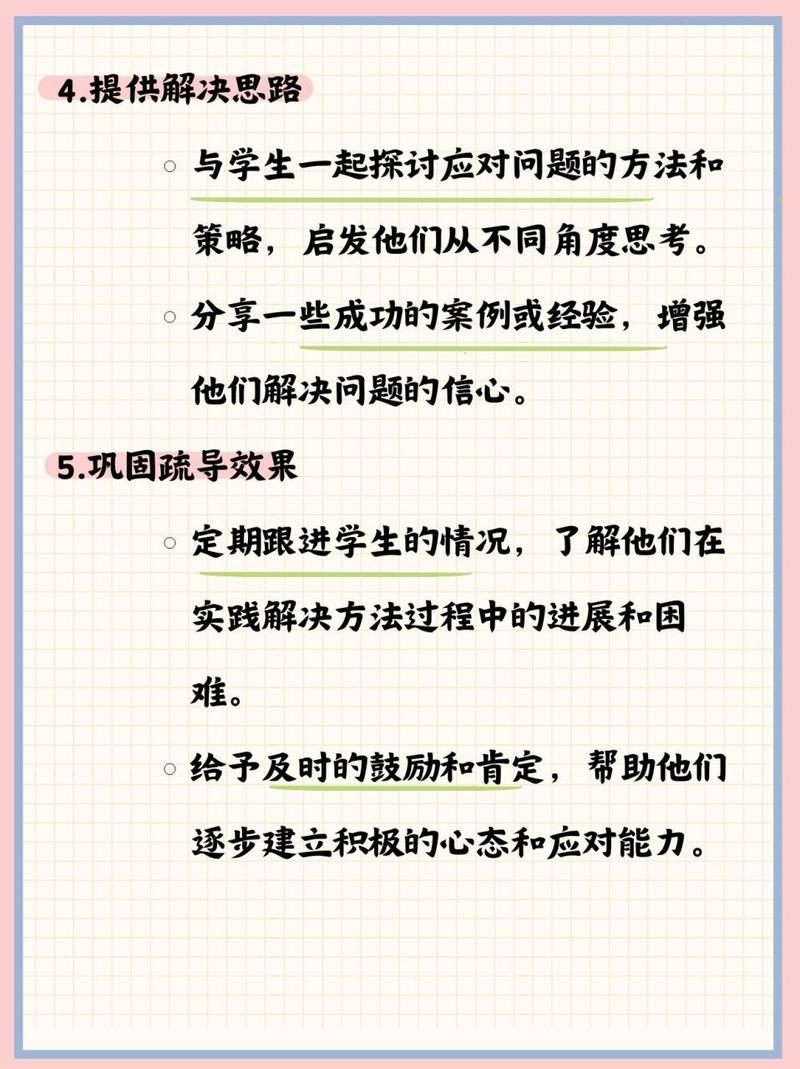

家庭作为首要干预现场,需要建立"三级响应机制",初级响应应聚焦情绪容器功能:当孩子说出"不想上学"时,家长要克制本能的说教冲动,心理学中的"罐头理论"指出,情绪就像需要开启的罐头,强行敲打只会让内容物喷溅,建议采用"3A倾听法":承认情绪(Acknowledge)、接纳感受(Accept)、锚定现实(Anchor),中级响应需要启动家庭支持联盟,联合班主任、心理教师建立观察档案,记录情绪波动、睡眠质量、社交频率等关键指标,高级响应则要引入专业力量,当厌学持续两周以上并伴随躯体化症状时,需及时寻求临床心理医生的介入。

教育现场的创新实践正在提供新思路,杭州某重点高中推行的"学术休假期"制度值得借鉴,经专业评估后,学生可申请2-4周的离校调整期,期间配套定制化心理辅导和职业体验项目,数据显示,参与该计划的学生返校后学业恢复率达到81%,远高于强制返校的34%,北京某国际学校创建的"学科地图"项目,允许学生自主设计学习路径,将必修课与PBL项目制学习结合,使学习焦虑指数下降27个百分点。

破解厌学困局更需要教育生态的整体进化,湖南某县域高中的改革实验颇具启示:他们将每天最后一节课设为"空白课时",学生可在艺术创作、运动竞技、社区服务等二十余种活动中自主选择,跟踪数据显示,实验班学生的心理弹性得分提升41%,同伴支持感增强63%,这种"留白教育"的本质,是在标准化流水线中开辟自主成长空间,重构学习的意义感。

当我们站在教育转型的十字路口,需要以更开阔的视野理解"暂停"的价值,德国教育学家斯普朗格曾说:"教育的最终目的不是传授已有的东西,而是唤醒未被看见的生命感。"那个选择暂时离开教室的少年,或许正在经历重要的心理重构,家长和教育者要做的,不是简单地将他们推回赛道,而是成为照亮成长迷宫的持灯者,陪伴他们找到属于自己的出口。

(全文共1276字)