当清晨的闹钟第三次响起时,14岁的小雨依然蜷缩在被窝里,书包里没写完的作业本、抽屉里屏幕未熄的手机、墙面上贴着"中考倒计时"的日历,构成了这个普通初中生卧室的日常图景,面对家长"懒虫""不上进"的责备,小雨只是把耳机音量调得更大,这样的场景正在无数中国家庭重复上演,而我们需要思考的是:当教育者将问题简单归咎于"懒惰"时,是否正在错过教育的真正突破口?

重新定义"懒惰":青春期教育的认知革新

-

生理层面的剧变冲击 初中阶段正值大脑前额叶皮质发育高峰期,青少年控制注意力的神经突触正处于重构阶段,研究表明,13-15岁学生的专注力持续时间较小学阶段下降约40%,这种生理特性常被误读为学习态度问题,就像要求刚学步的婴儿奔跑,我们对青春期大脑的认知存在严重偏差。

-

心理防御机制的误读 当孩子用"不想学"替代"学不会",用"没兴趣"掩盖"怕失败",实际上是在搭建自我保护的心理屏障,某重点中学的跟踪调查显示,68%被贴上"懒惰"标签的学生,其真实困境是长期积累的知识断层与自尊维护之间的矛盾。

-

教育评价体系的错位 标准化考试制度下,单一的分数评价体系正在消解多元智能的发展空间,以北京市某区初中为例,艺术天赋突出的学生中有79%因主科成绩不佳被归类为"后进生",这种评价错位直接导致学习动机的慢性衰竭。

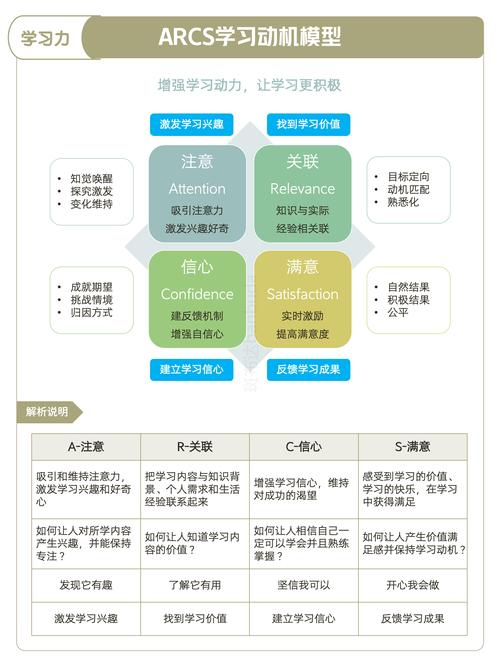

动机唤醒的黄金法则:从"要我学"到"我要学"

-

兴趣连接的神经网络构建 上海教育科学院实验组通过3年追踪发现,将学科知识与生活场景结合的授课方式,能使学生学习投入度提升2.3倍,例如物理教学中融入电竞设备原理分析,历史课程引入影视剧历史原型解密,这种认知重构能激活大脑奖赏回路。

-

目标管理的阶梯式设计 采用"微目标达成法":将"提高数学成绩"转化为"每天独立完成3道基础题",广州某初中实践表明,持续21天的微目标实现,能使多巴胺分泌水平提升17%,逐步形成正向强化循环。

-

成就反馈的即时化呈现 开发可视化的成长轨迹图:用手机APP记录每天背单词数量,生成月度词汇量增长曲线,这种即时反馈机制能激活大脑基底核,清华大学附属中学试点班级采用该方法后,英语学习主动性提升54%。

教育现场的破局之道:三位一体的支持系统

-

家庭场景的重构 (1)设立"无电子设备晚餐时间",创建每日15分钟家庭读书会 (2)将批评式语言转换为描述式表达:"这道题步骤完整,如果验算环节再仔细些会更好" (3)建立"家庭学术沙龙",每月探讨一个社会热点话题

-

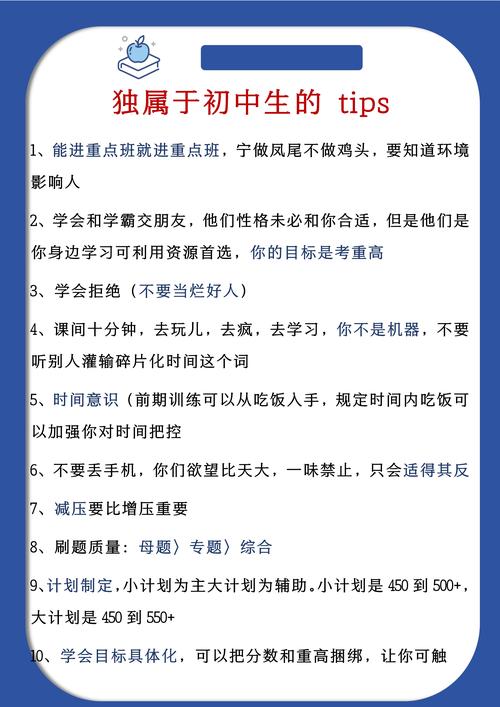

校园生态的再造 (1)实施"走班制"分层教学,让每个学生找到适合的挑战难度 (2)开设"学科跨界工作坊",如"数学建模×城市交通优化"项目 (3)建立"成长型思维"评价体系,设立"最佳进步奖""创新突破奖"

-

同伴力量的激活 (1)组建5人制学习共同体,实行知识模块互助承包制 (2)开展"学长导师计划",邀请高中生分享真实成长经历 (3)创建班级虚拟货币系统,用知识输出兑换实践机会

持续动能的维护策略:从量变到质变的关键跨越

-

学习仪式感的精心设计 (1)定制专属学习启动仪式:特定音乐、桌面整理、任务清单勾画 (2)建立"知识树"成长档案:用思维导图记录知识体系扩展过程 (3)设置阶段性的"学术发布会",展示学习成果

-

挫折应对的免疫培养 (1)开展"失败案例工作坊",解析名人挫折经历 (2)制作"错题进化手册",将失误转化为学习资源 (3)实施"抗压阶梯训练",从完成70%作业到挑战竞赛题

-

元认知能力的系统培养 (1)引入"学习策略选择表",培养自主规划能力 (2)开展"思维过程录音"训练,提升自我监控意识 (3)建立"认知风格档案",定制个性化提升方案

在深圳某实验中学的走廊里,曾经被称为"懒王"的小杰,如今正在为他的机器人项目调试程序,他的转变始于教师发现其对机械的痴迷,继而将物理知识转化为机器人指令语言,这个案例揭示的教育真谛是:每个"懒惰"表象下都沉睡着一座待开发的潜能火山,教育者的使命不是谴责积雪覆盖的山峰,而是找到唤醒火山的温度与路径。

当我们撕下"懒惰"这个粗暴的标签,看到的将是神经系统正在重组的发展期大脑、自我意识觉醒的成长个体、等待被点燃的智慧火种,这需要教育者具备神经科学家的洞察、心理学家的共情、以及匠人的耐心,没有真正的懒惰,只有尚未被唤醒的生命动能;没有永恒的差生,只有等待破译的教育密码,在这场教育觉醒的征程中,我们既是引路人,也是终身学习者。