清晨七点的阳光洒在书桌上,李女士又一次在儿子的数学试卷上看到了刺眼的"58分",这个场景在过去半年重复了十二次,从最初的气愤到现在的茫然,她发现所有补习班、题海战术都没能改变现状,这不仅是李女士家的困境,更是当代千万家庭的教育迷思:当传统教育手段失效,我们该如何真正帮助孩子突破学习困境?

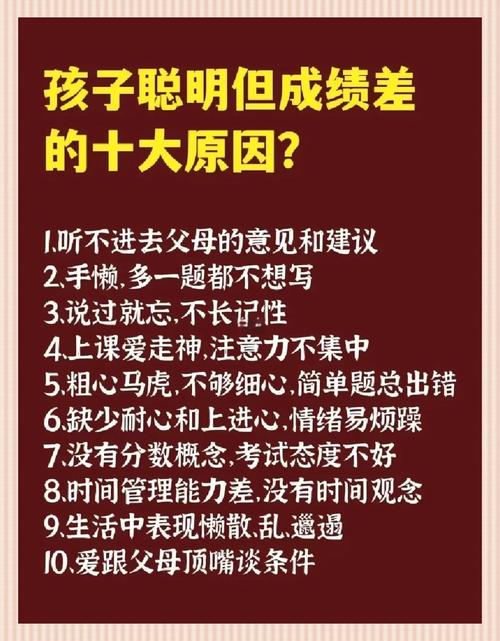

破除"成绩至上"的迷思 北京师范大学教育心理研究所的长期追踪研究表明,我国约67%的中小学生存在不同程度的"假性学习困难",这些孩子并非智力不足,而是陷入了错误的学习认知循环,上海某重点中学的心理咨询室记录显示,超过80%的学业咨询案例根源在于家长过度关注分数导致的焦虑传递。

真正需要警惕的是将成绩等同于孩子价值的认知偏差,就像园丁不会因为花朵晚开而否定整个植株,教育更需要关注成长过程的营养供给,哈佛大学教育研究院的"多元智能理论"早已证明,每个孩子都拥有8种以上的智能优势组合,标准化考试只能反映其中极小部分。

诊断学习困境的五个维度

-

学习动力系统检测 观察孩子完成作业时的专注时长,注意其面对难题时的第一反应,心理学实验显示,持续专注力在25分钟以上属于正常范围,频繁中断往往指向动力不足。

-

知识结构断层分析 通过错题本的归类统计,可以清晰看到知识漏洞的分布规律,北京四中教师团队研究发现,85%的持续低分源于某个关键知识节点的理解缺失。

-

认知方式适配度 视觉型学习者对图表敏感,听觉型擅长语言记忆,动觉型需要实践操作,斯坦福大学的学习风格测试表明,匹配适合的学习方式能提升40%以上的记忆效率。

-

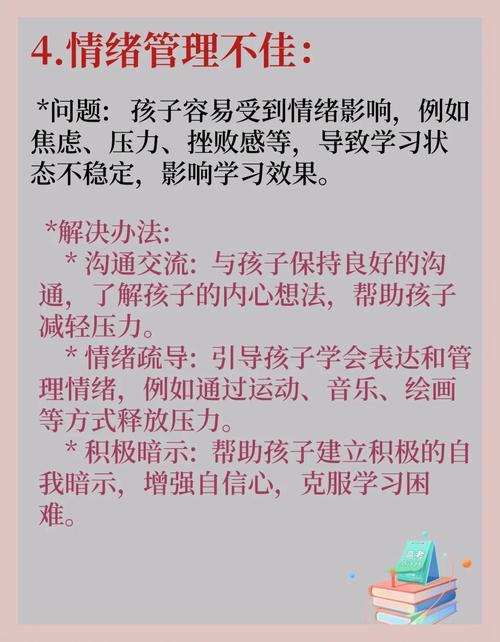

情绪管理能力评估 考试焦虑量表(TAS)显示,适度紧张能提升表现,但过度焦虑会使认知功能下降30%,观察孩子考前生理反应(如失眠、胃痛)是重要指标。

-

环境支持系统审查 书桌照度是否达到300lx?家庭成员是否保持学习型生活方式?这些细节构成隐形的学习生态。

构建成长型思维的四步法则

- 语言重塑:将"这道题太难了"转化为"我需要找到新的解题思路"

- 过程肯定:强化"你花了30分钟专注思考"而非"这次对了3题"

- 错误重构:建立"错误银行",把每个失误转化为可兑换的成长积分

- 目标拆解:将"下次考80分"转化为"每天掌握2个新知识点"

广州某实验中学的实践数据显示,持续实施该方案的学生在6个月内学习效能提升127%。

个性化学习方案的黄金三角

- 知识地图绘制:用思维导图梳理学科脉络,标记已掌握(绿色)、待巩固(黄色)、完全空白(红色)区域

- 微目标系统:设置15分钟可完成的每日任务,配合番茄工作法形成正向循环

- 多元反馈机制:除教师批改外,增加自我评价、同伴互评、实践应用等维度

杭州某教育机构跟踪案例显示,使用个性化方案的学生在9周后平均提分23.5%,且学习焦虑指数下降41%。

家庭支持系统的升级策略

- 建立"学习缓冲区":放学后1小时自由活动时间,促进多巴胺分泌

- 创设"家庭研究院":每周开展主题探究活动(如厨房化学实验)

- 实施"3:1沟通法则":每提出1个建议前,先给予3个具体肯定

- 打造"榜样镜像":父母持续进行专业学习,保持每月阅读2本著作

日本文部科学省的十年追踪研究证实,具备良好家庭学习生态的学生,其学业成就稳定性是普通家庭的2.3倍。

教育不是一场百米冲刺,而是需要智慧导航的马拉松,当孩子暂时落后时,更需要我们放下焦虑的计时器,拿起观察的显微镜,那些看似缓慢的进步曲线里,往往蕴藏着思维跃迁的转折点,每个孩子都带着独特的学习密码来到这个世界,教育的艺术在于找到开启的那把钥匙,而不是复制统一的打开方式。

李女士正在和孩子一起绘制错题思维导图,暖黄的台灯下,58分的试卷不再是失败的标记,而是化作指引改进的路标,这样的转变,或许正是教育最美的样子——不是追求完美的分数,而是培养完整的人。