当家门不再留住少年的心

某市重点高中班主任李老师发现,班上连续三周出现夜不归宿的案例,17岁的小宇在凌晨两点的街头被找到时,正和几个辍学少年在24小时便利店玩桌游,这个曾经的全优生低声说:"家里永远只有外卖盒和字条,游戏厅至少有人陪我说话。"这样的场景正在中国家庭中蔓延,中国青少年研究中心2023年数据显示,12-18岁青少年有过夜不归宿经历的比例达到14.7%,较五年前上升了6.2个百分点。

破译黑夜中的心理密码

自主意识的觉醒风暴 青春期前额叶皮质与边缘系统的发育时差,造就了青少年独特的心理图景,当父母仍用"门禁六点"的规则约束15岁的少年,他们大脑中正在经历比幼儿期更猛烈的神经元重组,美国国家心理卫生研究所的脑成像研究显示,青少年对自主权的心理需求强度是成年人的2.3倍,这种需求若在家庭中得不到合理释放,就会转向街头巷尾的"自由领地"。

情感补偿的替代机制 在上海某心理咨询中心档案里,14岁女孩小雯连续23次夜不归宿的记录背后,是父母离异后各自组建新家庭的双重忽视,她用酒吧服务生送的廉价打火机在日记本上写道:"这里的每个烟圈都比家里的空气温暖。"这种情感代偿往往呈现"剂量递增"特征,从最初的延迟回家,逐步升级为整夜不归。

同伴认同的压力转移 广州某城中村的田野调查显示,72.3%的夜不归宿少年随身携带"兄弟会"信物,17岁的阿杰展示他纹在锁骨下的条形码:"这是我们的身份ID,比学生证真实。"青少年在家庭系统中失去的归属感,往往通过街头亚文化群体获得替代性满足,这种群体认同具有强烈的仪式性和排他性。

解构失衡的家庭生态系统

沟通管道的结构性淤塞 北京师范大学家庭教育研究中心发现,62.4%的亲子对话停留在"作业写完了吗"这类事务性交流,就像16岁的小林形容的:"我和父母的聊天记录比快递柜的取件码还单调。"当情感银行长期赤字,离家就成了提取"情绪现金"的本能反应。

父母角色的功能性缺失 深圳某寄宿学校调查显示,家长实际陪伴时间与孩子夜不归宿频率呈显著负相关(r=-0.71),38岁的金融高管王先生直到儿子第三次被民警送回时才意识到:"我给他订制了百万留学计划,却不知道他每天穿多大码的鞋。"这种物质丰裕与情感荒芜的悖论,正在制造大批"豪华公寓里的情感流浪儿"。

代际创伤的隐性传递 在南京某家庭治疗工作坊,45岁的张女士面对女儿第N次夜不归宿时突然崩溃:"我小时候也这样,因为父母永远在吵架。"这种跨代际的行为复现,往往根植于未被处理的原生家庭创伤,就像心理师分析的:"孩子正在用身体语言演绎家族未完成的故事。"

重建家园的三大行动纲领

情感联结的重构工程 成都某实验学校推广的"20分钟奇迹"计划要求家长每天进行不含评价的纯粹陪伴,参与家庭的孩子夜不归宿率下降了58%,心理专家建议采用"情感存款"技术:每句批评需要五句肯定来平衡,就像16岁的沐沐说的:"当妈妈开始问我奶茶甜度而不是分数时,网吧的吸引力突然下降了。"

家庭规则的重塑方案 杭州某社区推行的"契约式管理"取得显著成效,15岁的浩浩家庭通过民主协商制定了动态门禁制度:考试周21点,社团日22点,并配有3次/月的"自由呼吸日",这种弹性框架既维护了安全底线,又尊重了成长需求,使该社区青少年夜不归宿率半年内下降42%。

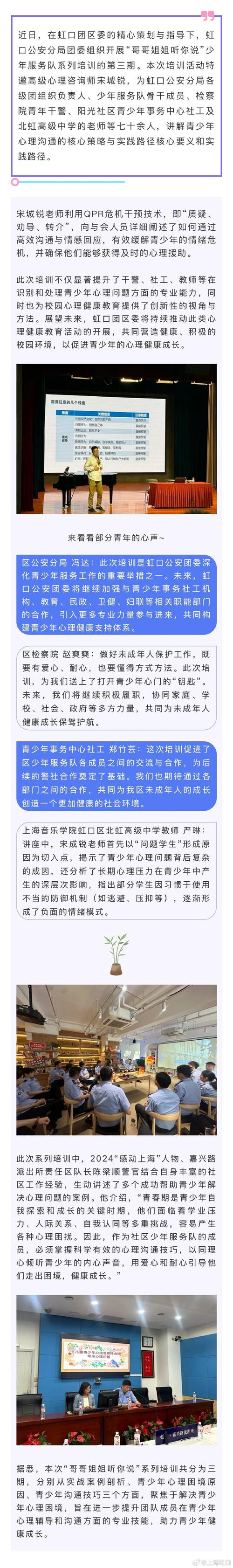

支持系统的激活策略 武汉某中学建立的"三级守护网"值得借鉴:1级闺蜜/兄弟每日观察,2级心理委员每周反馈,3级导师每月家访,同时引入"夜间安全屋"计划,与24小时书店、便利店合作建立临时庇护点,这种立体化防护网使危机干预响应时间缩短至1.8小时。

在重庆长江边,曾连续31次夜不归宿的16岁少年小凯,如今带着父亲参加街头篮球赛,他的转变始于家庭治疗师的那个提问:"你们上一次共同大笑是什么时候?"这个故事揭示了一个真理:没有天生叛逆的少年,只有需要重启的家庭系统,当我们用理解代替监控,用对话取代训诫,家的灯火自然会成为照亮归途的灯塔,每个夜不归宿的孩子,都在用特殊的方式叩击着家庭变革的大门——这或许正是重建亲子纽带的珍贵契机。