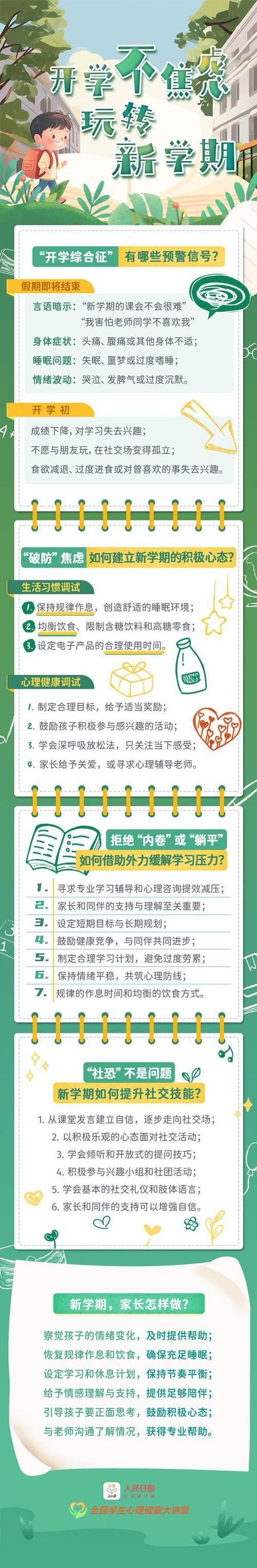

警惕"学习倦怠"的早期信号

张女士最近发现,刚升初一的儿子小杰每天回家就锁房门,作业本上潦草的字迹越来越多,上周数学考试,原本成绩中上的他竟考了班级倒数,面对询问,孩子突然爆发:"我就是学不会!再逼我就把书撕了!"这个案例折射出当代青少年普遍存在的学习倦怠现象,根据华东师范大学青少年心理研究中心2023年的调查显示,超过60%的中学生存在不同程度的厌学情绪,其中14.3%已发展为持续性学习排斥。

教育心理学专家王敏教授指出:"厌学从来不是突然发生的,而是长期负面体验积累的结果。"家长需要警惕这些信号:作业拖延时间明显延长、频繁抱怨身体不适逃避上学、课本出现故意涂画痕迹、对成绩波动异常敏感或完全漠视,这些表象背后,往往隐藏着更深层的心理需求未被满足。

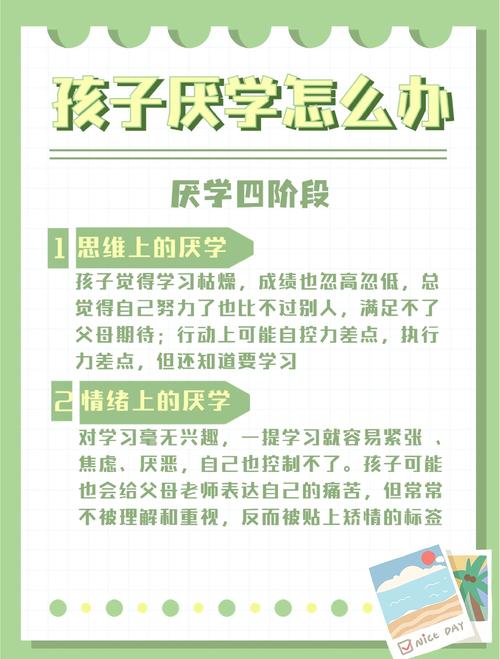

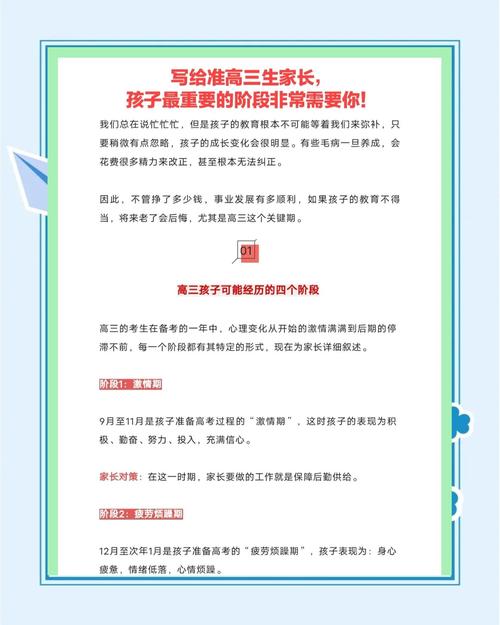

解构厌学情绪的四大根源

-

认知超载的恶性循环

北京某重点中学的个案显示,一名初二学生每天需完成6科作业+2小时课外辅导,导致长期睡眠不足,这种过载状态会引发大脑前额叶功能抑制,形成"学不会→更焦虑→更难学"的负向循环,神经科学研究证实,当皮质醇水平持续超标时,人的认知能力会下降40%。 -

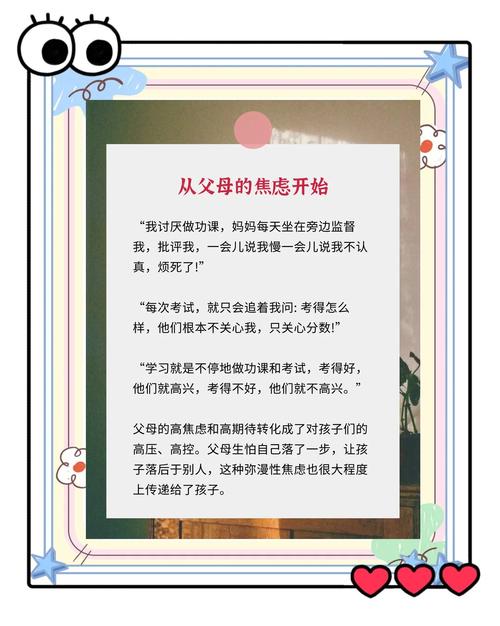

情感支持的严重缺失

深圳家庭教育指导中心2022年的调研数据令人震惊:78%的家长与孩子日均有效沟通不足15分钟,某初三女生在咨询中坦言:"他们只关心分数,从来不知道我为什么害怕数学课。"这种情感断联会让孩子产生"工具化"感受,丧失学习的内在动力。 -

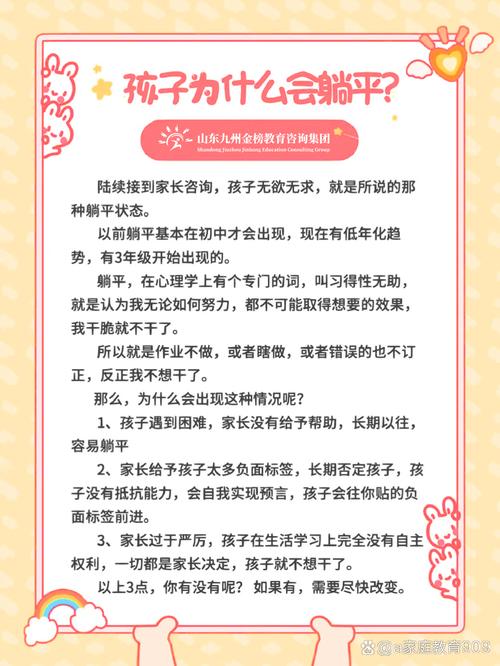

价值认同的错位危机

当教育演变成"分数军备竞赛",许多孩子陷入存在主义困惑,16岁的小宇在日记里写道:"我像台解题机器,不知道为什么要背这些公式。"过度功利化的教育目标,正在消解知识本身的美感与探索乐趣。 -

发展规律的粗暴违背

脑科学显示,青少年的注意力集中时长约为25-35分钟,但多数学校仍采用45分钟标准课时,这种生理规律与教育设计的冲突,导致大量学生陷入"假装学习"的状态。

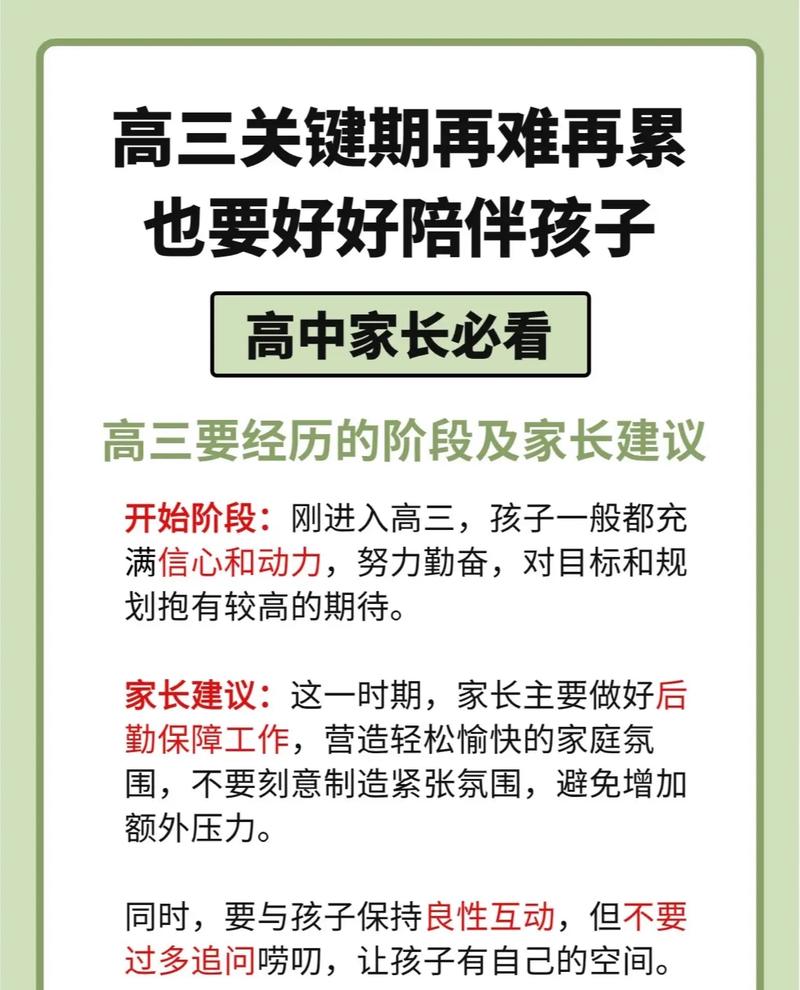

重建学习动能的五维策略

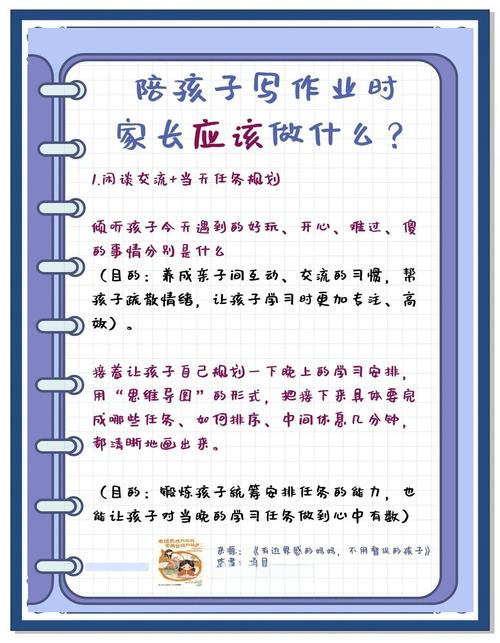

创设安全的情感空间

杭州家庭教育专家李芳建议采用"三明治沟通法":先描述具体行为("妈妈注意到你最近作业本涂鸦变多了"),再表达感受("我有些担心你是否遇到困难"),最后给予支持("需要我们一起想想办法吗?"),关键要避免评判性语言,给予孩子情绪释放的安全出口。

拆解目标的管理艺术

将"下次考进前十"这类模糊目标转化为可操作的阶梯计划,例如数学提升可以分解为:第一周重点突破计算失误,每天完成3道针对性训练;第二周主攻几何证明题,建立解题思维导图,每个微目标达成后,用非物质奖励(如自主安排周末活动)强化成就感。

唤醒内在认知动机

清华大学附中特级教师团队开发的"问题链教学法"值得借鉴:围绕"手机辐射真的有害吗?"这类真实问题,串联物理、生物、统计学知识,这种基于现实需求的学习设计,能让知识立即产生实用价值感。

重构多元评价体系

上海某实验中学推出的"成长能量卡"颇具创意:除了学业进步,坚持晨跑、主动帮助同学、完成社区服务等都可积累能量值,这种多维评价机制有助于孩子建立更完整的自我认知。

构建支持性生态系统

广州家长委员会发起的"学习伙伴计划"显示,当孩子获得同伴、教师、家长的三方支持时,学习投入度提升57%,建议定期举办三方会谈,共同制定个性化支持方案,而非单方面施压。

警惕矫枉过正的"快乐教育"陷阱

在应对厌学问题时,要避免走向另一个极端,某国际学校曾完全取消作业和考试,结果学生反而陷入更大的迷茫,脑科学研究证实,适度的挑战性任务(在"最近发展区"内)才能促进神经突触生长,关键在于把握"支持"与"要求"的平衡点,就像优秀的钢琴教师既会调整指法降低难度,也会坚持每日基本功训练。

从危机到转机的教育智慧

17岁的小萱曾是重度厌学案例,通过"戏剧治疗"重拾学习热情的经历具有启示性,在心理教师指导下,她将三角函数知识改编成剧本,组织同学排演数学情景剧,这种创造性转化让她发现:知识不是禁锢思维的牢笼,而是表达自我的新语言。

教育本质上是一场唤醒的艺术,当家长放下焦虑的放大镜,拿起理解的听诊器;当教育者不再做知识的搬运工,而成为探索的引航员,我们就能帮助孩子穿越暂时的迷雾,重新发现学习的内在光辉,这需要智慧,更需要等待花开的耐心——因为真正的教育,从来不是对抗厌学的战争,而是一场重建信心的疗愈之旅。

(全文共2198字)