每个叛逆阶段都是成长的馈赠

在北京市某重点小学家长会上,一位母亲红着眼眶向班主任求助:"孩子突然把房门反锁,拒绝和我们交流,成绩也直线下滑......"这样的场景正在全国数百万家庭重复上演,中国青少年研究中心2023年最新数据显示,78%的家长对孩子的叛逆行为感到束手无策,其中42%的冲突发生在看似平静的日常相处中,但鲜为人知的是,人类成长过程中其实存在三个叛逆关键期,每个阶段都暗藏着珍贵的成长契机。

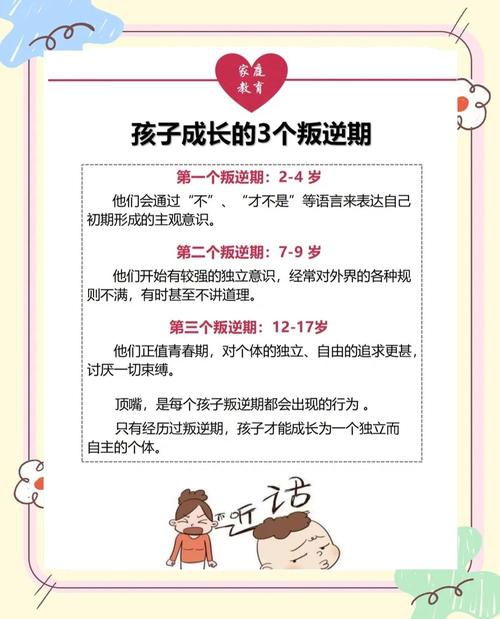

第一叛逆期:自我意识的破土(0-3岁)

当18个月大的朵朵执拗地抢夺母亲手中的勺子时,这不是简单的任性,而是人类第一次自我意识的觉醒,瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论揭示,0-3岁幼儿通过"动作图式"认识世界,他们用扔玩具、抢食物等行为建立"我"的概念,这个阶段最典型的特征是:凡事必须"我来做"——穿鞋要自己选、走路不要大人扶、吃饭必须用手抓。

重庆医科大学附属儿童医院行为发育科追踪研究发现,语言能力突飞猛进的两岁幼儿,其叛逆表现往往更明显,他们开始用"不"字武装自己,这是思维发展到能区分"自我"与"他人"的重要标志,此时父母若过度包办代替,反而会延缓孩子自主能力的发展,明智的做法是提供有限选择:"想穿红色还是蓝色的袜子?"既满足自主需求,又避免失控。

第二叛逆期:规则意识的建构(7-9岁)

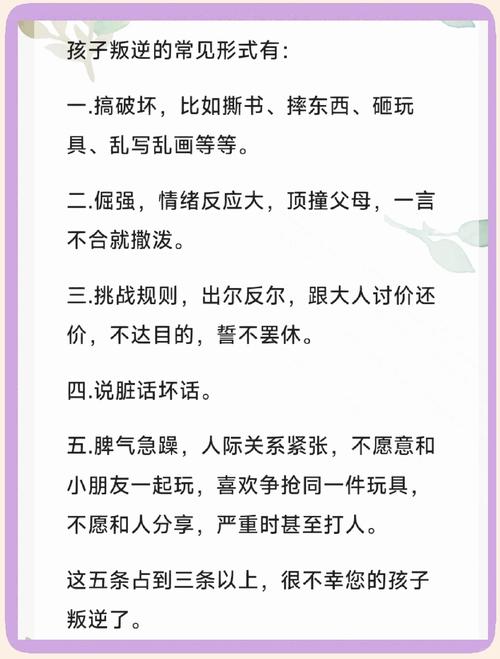

北京中关村三小二年级的班主任发现,原本乖巧的学生突然开始质疑校规:"为什么必须戴红领巾?"这个被称为"小叛逆期"的阶段,实质是儿童逻辑思维质的飞跃,他们开始理解规则的可变性,通过挑战权威来探索边界,典型行为包括顶嘴、讨价还价、故意拖延作业。

华东师范大学教育学部跟踪研究显示,这个阶段孩子大脑前额叶皮层加速发育,使其具备初步的批判性思维,当8岁的小明质问"为什么大人能玩手机小孩不能"时,恰是培养辩证思维的最佳时机,建议家长采用"苏格拉底式提问":先肯定质疑精神,再引导思考:"你觉得手机有哪些好处和坏处?我们怎样制定使用规则?"

第三叛逆期:独立人格的淬炼(12-18岁)

上海某重点中学心理咨询室记录显示,初二学生咨询量是其他年级的3倍,这个被激素风暴席卷的阶段,大脑边缘系统发育超前于控制中枢,导致青少年情绪如过山车般起伏,他们开始建立"心理围城",用房门上的"请勿打扰"标牌宣示主权,用奇装异服表达个性,用哲学思考追问生命意义。

哈佛大学青少年研究中心发现,14岁左右的前额叶皮层会出现"修剪期",突触连接减少40%,这种生理重构使得青少年在理性决策和风险评估方面表现反复,此时父母的说教往往适得其反,更需要建立情感连接,如一位智慧父亲的做法:发现儿子沉迷游戏后,不是没收手机,而是下载同款游戏,在虚拟世界里"偶遇",逐步重建对话桥梁。

穿越风暴的导航仪:四维应对体系

面对不同阶段的叛逆表现,教育者需要建立动态应对体系,0-3岁着重"安全探索",将危险物品替换为感官教具;7-9岁强调"规则共建",通过家庭会议制定双方认可的制度;青春期则要"尊重边界",从管理者转型为人生顾问,北京师范大学家庭教育课题组提出的"四维支持法"值得借鉴:物理空间上设置独立区域,心理空间保留隐私权,决策空间给予有限选择,成长空间允许试错。

著名教育家蒙台梭利曾说:"每个叛逆行为背后,都是未被理解的发展需求。"当9岁的女儿突然拒绝练琴时,或许她真正需要的是对音乐学习方式的调整;当15岁的儿子沉迷网络时,可能是在虚拟世界寻找现实缺失的成就感,读懂这些行为密码,需要我们放下焦虑,用成长型思维看待每个叛逆瞬间。

站在人类发展的高度审视叛逆期,我们会发现这些"麻烦"时刻恰似春笋破土时的裂响,是生命力突破束缚的证明,德国发展心理学家夏洛特·布勒将青春期叛逆称为"心理断乳",这个过程中,父母的角色应从"领航员"转变为"灯塔",用温暖而不刺眼的光亮,守望生命走向成熟,当我们学会用发展的眼光看待叛逆,那些剑拔弩张的对抗,终将化作成长路上最美的风景。