理解抗拒背后的深层动因

在当今教育实践中,作业抗拒已成为困扰千万家庭的普遍现象,根据中国教育科学研究院2022年调查数据显示,78.3%的小学生家庭存在不同程度的作业冲突,这种表面看似简单的行为对抗,实质是儿童认知发展、情绪管理、家庭互动等多维度问题的综合体现。

从神经科学视角观察,儿童前额叶皮层在12岁前仅发育完成80%,导致执行功能系统存在天然缺陷,这意味着规划能力、延迟满足、注意力调控等与作业密切相关的认知功能,本质上处于待开发状态,当家长以成人标准要求孩子"自觉完成作业"时,实则是在挑战其生理发展规律。

心理学研究揭示,作业抗拒往往伴随三种典型心理机制:习得性无助(连续挫败形成预期焦虑)、情绪闭锁(负面体验触发防御机制)、动机错位(外部压力消解内在动力),北京师范大学发展心理学实验室的追踪研究证实,长期作业冲突会导致儿童皮质醇水平持续升高,直接影响海马体发育,造成记忆功能损伤。

科学应对的三大核心策略

(一)神经可塑性训练法

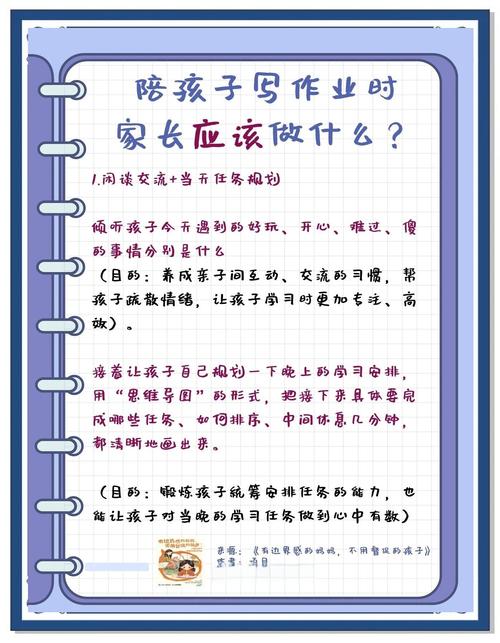

- 任务分解技术:将作业量切割为15-20分钟单元,配合番茄钟工作法,例如数学作业分解为"5道计算+3道应用题",每完成单元给予5分钟自由活动。

- 具象化思维引导:使用思维可视化工具(流程图、概念图)替代纯文字作业,如用"故事山"图形整理作文提纲,用颜色编码区分题目难度。

- 多感官刺激策略:允许边听轻音乐边书写,使用触感文具(握笔器、沙漏),在阳台等非封闭空间完成作业。

(二)情绪调节四步模型

- 建立"安全岛":在书桌设置情绪安抚区,放置减压玩具、家庭合影等物品,当情绪波动时,引导孩子进行3分钟正念呼吸。

- "情绪容器"练习:准备专属笔记本记录每日作业情绪,用符号或颜色标注情绪强度,周末进行"情绪垃圾分类"讨论。

- 预演成功场景:在作业前进行5分钟积极想象训练,引导孩子描绘"顺利完成作业后"的具体画面。

- 建立修复仪式:当冲突爆发后,通过"拥抱-复盘-方案"三阶段重建联结,避免情绪残留。

(三)行为塑造技术

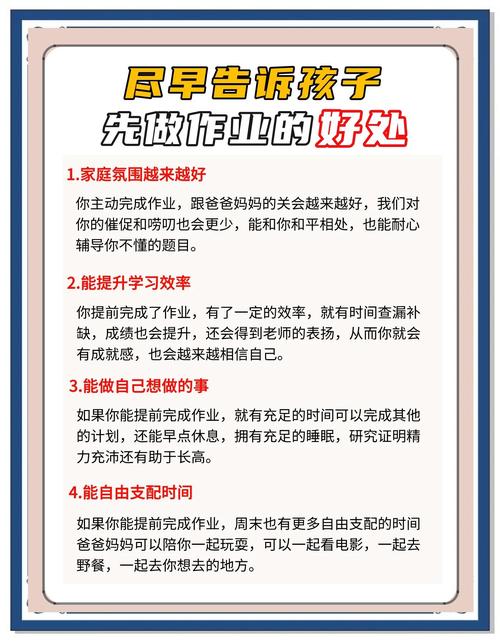

- 代币制强化系统:设计包含"准时启动""独立完成""错误修正"等细化指标的积分体系,积分可兑换非物质奖励(周末郊游、家庭游戏时间)。

- 逆向强化策略:减少"不做作业就惩罚"的负强化,转为"完成基础量即可获得自由时间"的正向激励。

- 社会性模仿训练:组织作业互助小组,通过同伴示范作用激发内生动力,如邀请同学录制"我的作业秘籍"视频进行经验分享。

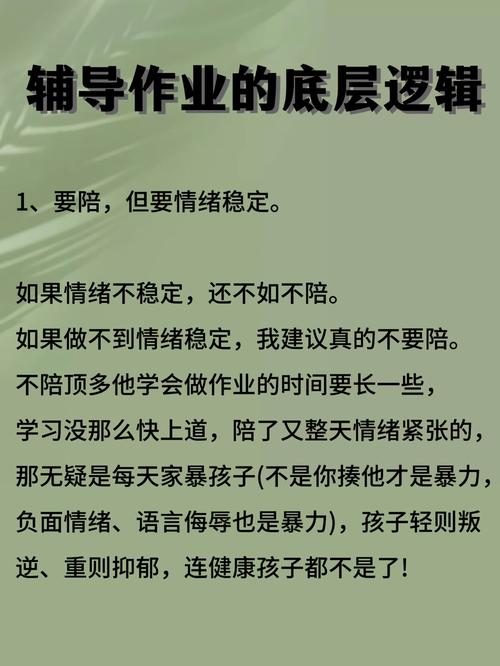

家长角色的三重转型

(一)从监工到教练的蜕变

传统监管模式往往陷入"催促-对抗-妥协"的恶性循环,家长需要转型为"学习教练",掌握启发式提问技巧,例如将"赶紧写作业"替换为"你计划先攻克哪个学科的堡垒?",用"这个解题思路很有创意,要不要试试其他可能性?"替代直接纠错。

(二)共情沟通的实践路径

- 情绪标注技术:准确识别并命名孩子的情绪状态,"看起来这个作文题目让你有些为难"。

- 非暴力表达公式:"观察+感受+需求"的沟通模式,如"妈妈注意到你半小时还没动笔(观察),我有些担心时间安排(感受),咱们一起看看哪里可以突破好吗?(需求)"。

- 成长型反馈框架:强调过程而非结果,"今天你独立坚持了25分钟,比上周多了5分钟,这就是进步"。

(三)环境架构师的智慧

- 打造"启动仪式":固定作业前准备程序(整理书桌、准备水果、播放固定音乐),形成条件反射。

- 设计认知脚手架:低年级采用"作业导航图"(可视化流程指引),高年级使用"元认知提问卡"(为何学?怎么学?如何用?)。

- 构建支持系统:与教师建立定期沟通机制,协同调整作业难度和形式,对于确诊学习障碍的儿童,及时引入专业干预。

特殊情境应对指南

(一)慢性拖延症破解

采用"5分钟启动法":协商仅需投入5分钟即可暂停,通常启动后孩子会自然进入心流状态,配合"进度可视化"工具(进度条贴纸),将抽象任务量转化为具象成果。

(二)学科性抗拒处理

对于特定学科厌恶,可尝试"主题式学习"转型,如将数学作业设计为超市采购实践,用英语编写家庭情景剧,北京史家胡同小学的实践表明,项目式作业能将完成率提升40%。

(三)电子产品冲突调解

建立"数字排毒"机制:作业期间全家进入"飞行模式",用物理计时器替代手机闹钟,制定"屏幕时间银行"制度,作业效率提升可兑换等量娱乐时间。

教育本质的再思考

作业本是知识内化的工具,却异化为亲子关系的裂痕,芬兰教育研究中心的追踪实验表明,适量且有意义的作业能使学习效果提升17%,但机械重复性作业会产生负向收益,这提示我们需要回归教育本质——培养终身学习者,而非作业完成机器。

家长需要建立的终极认知是:作业问题的解决不在于驯服孩子,而在于理解每个抗拒行为背后的发展需求,当我们将视角从"如何让孩子写作业"转向"如何让孩子爱上学习",教育才能真正实现其育人本质,正如教育家蒙台梭利所言:"儿童是成人之师",在作业这场修炼中,收获成长的不仅是孩子,更是整个家庭系统。

这种转变需要教育者保持专业定力:允许适度的反复,理解成长的迂回,相信生命的自觉,当家长能跳出作业看教育,着眼未来看当下,那些曾经令人焦虑的作业时刻,终将化为亲子共同成长的美好印记。