被忽视的课堂迷思

北京市某重点小学的家长会上,李女士向班主任倾诉:"孩子每天回家都说老师讲的都懂,可作业总出错,考试也总在基础题丢分。"经课堂观察发现,这个自称"全会"的孩子整节课摆弄文具达23次,望向窗外17次,真正专注时间不足15分钟,这种现象并非个例,2023年中国青少年研究中心调查显示,62%的中小学生存在不同程度的课堂分心问题,课堂专注力危机正悄然侵蚀着教育质量,而破解这道难题需要教育智慧的深度介入。

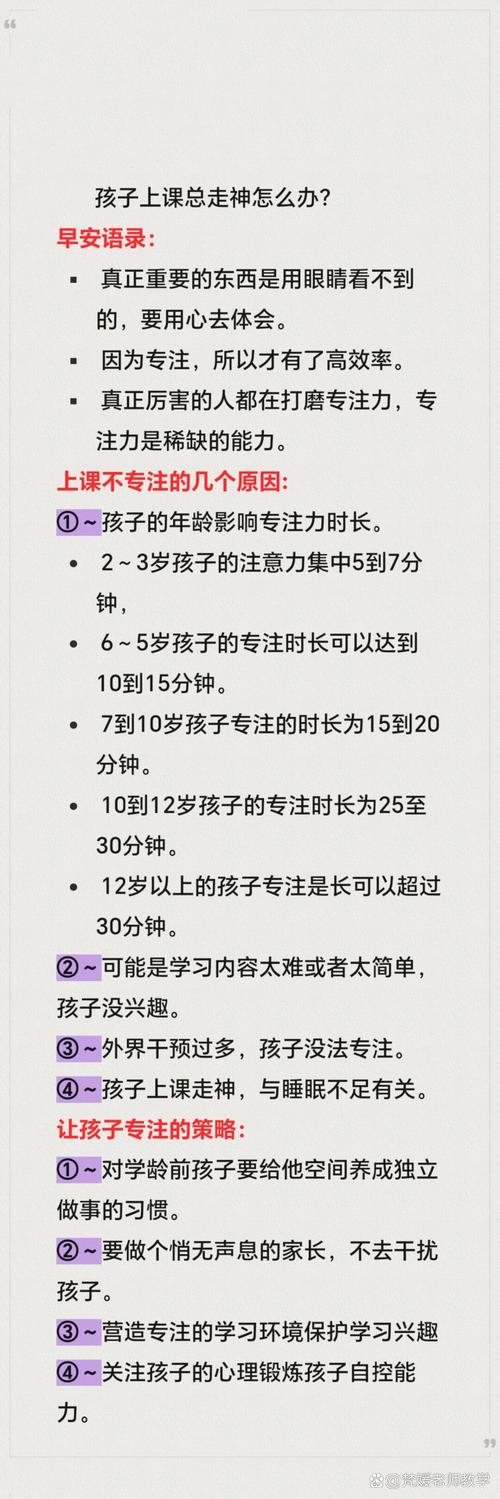

解码课堂分心的多维诱因

(一)生理密码:被低估的成长节律

9岁男孩晨晨的案例颇具代表性:每晚熬夜刷短视频到11点,早餐用零食应付,第二节课就开始打哈欠,儿童神经科学研究表明,前额叶皮层要到25岁才发育成熟,这意味着:

- 连续专注时长=年龄±2分钟(如8岁儿童约6-10分钟)

- 血糖波动直接影响海马体记忆功能

- 睡眠不足会使杏仁核敏感度提升300%

(二)心理迷宫:学习动力的困局

某重点中学的心理咨询档案显示,声称"讨厌数学"的学生中,68%实际是恐惧当众出错,心理学上的"自我妨碍"机制常伪装成:

- "我都会了"的防御性自满

- "老师讲得差"的归因转移

- "手机更好玩"的即时满足依赖

(三)教学魔方:被忽视的适配原则

在深圳某实验学校的对比教学中,采用传统讲授法的班级,20分钟后专注度下降至38%;而实施"10分钟讲授+5分钟实践"模式的班级,专注度持续保持在72%以上,这印证了"学习金字塔"理论:被动听讲只能留存5%内容,而实践教学可达75%。

构建三维干预系统

(一)生理调适方案

- 营养处方:早餐必备"黄金三角"(蛋白质+复合碳水+维生素),课间补充坚果而非糖果

- 睡眠工程:建立"电子宵禁"制度,睡前实施"3B程序"(Bath刷牙、Book阅读、Breathing呼吸训练)

- 微运动策略:每15分钟进行20秒交叉拍手或脚跟抬起练习

(二)心理重建路径

- 错误重构法:将"答错扣分"改为"发现漏洞加分"

- 目标具象化:用"闯关地图"替代抽象分数要求

- 心流创造术:设置"挑战-技能"平衡点(如数学应用题的难度梯度设计)

(三)教学增效策略

- 注意力锚点设计:每8分钟设置"思维路标"(问题卡、视觉提示)

- 多模态输入:重要概念同步呈现文字、图像、手势三重编码

- 等待艺术:提问后留足7秒"黄金沉默时间"

家校协同的实践智慧

(一)教师行动指南

- 座位动态矩阵:每月根据"注意力热力图"调整座位

- 眼神追踪技术:每节课确保与每个学生3次以上视线接触

- 个性化反馈:用"2+1"模式(2个具体优点+1个改进建议)

(二)家长支持体系

- 家庭"专注力健身房":

- 设置15分钟"无干扰岛"

- 开展"听指令作画"游戏

- 实践"厨房化学"生活教学

- 沟通话术升级:

- 用"今天发现什么有趣的知识?"替代"今天认真听课了吗"

- 采用"我观察到..."句式进行客观反馈

跨越常见误区

(一)警惕过度干预

上海某重点小学的跟踪研究显示,被频繁提醒"专心"的学生,焦虑指数比对照组高40%,有效干预应遵循"20%原则":只在关键节点给予提示,留出自我调节空间。

(二)慎用物质奖励

神经教育学证实,持续的外在奖励会使内驱力下降34%,可以采用"特权奖励"(如选择家庭活动)替代物质刺激。

(三)破除完美主义

允许"有弹性的专注"——研究发现,顶尖学霸的专注力也存在15%的合理波动,关键在及时回调能力。

专注力教育的终极目标

在杭州某实验小学的"注意力训练营"结业仪式上,曾经每节课走神20次的男孩小浩,如今能完整复述40分钟的课堂要点,这个转变的核心不在于强制约束,而是重建了"认知脚手架":通过生理调节奠定基础,心理建设激活内驱,教学创新提供支撑,当我们不再把"不专心"视为顽疾,而是看作成长信号时,教育才能真正实现"从对抗到对话"的升华,培养专注力的本质,是帮助孩子建立与知识的美好联结,这需要教育者以智慧为舟,以耐心为桨,在教育的河流中温柔而坚定地前行。