在初二年级的家长会上,一位母亲红着眼眶向我倾诉:"老师,孩子每天回家就把自己关在房间,作业本摊开着却总在发呆,我说什么他都嫌烦,成绩从班级前十掉到二十多名,这可怎么办啊?"这样的场景在初二阶段屡见不鲜,这个被称为"初中分水岭"的关键时期,正是青少年身心剧变与学业压力双重作用下的特殊阶段,当我们直面这个教育难题时,需要的不仅是焦虑与指责,更要深入理解现象背后的本质规律。

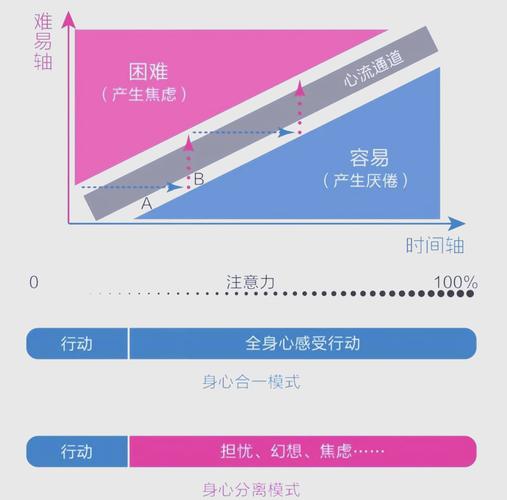

初二学生的身心密码解读 这个年龄段的学生正经历着大脑前额叶皮质的快速发育,负责理性决策的区域尚未完全成熟,生物学家研究发现,12-14岁青少年大脑中多巴胺受体密度达到人生峰值,这直接导致他们对即时反馈的渴望与延迟满足能力的薄弱,生理发育带来的激素波动使情绪管理成为难题,一次普通的数学测验失利可能被感知为"人生重大挫折"。

某重点中学的心理咨询室记录显示,初二学生咨询量是其他年级的2.3倍,主要问题集中在"学习无意义感"(42%)和"家庭关系紧张"(35%),一位男生在沙盘游戏中用围墙将代表父母的玩偶隔绝在外,却在角落放置着写满公式的笔记本——这个细节折射出典型矛盾:既渴望独立又需要支持,既想证明自己又害怕失败。

学习动力缺失的三大根源 在跟踪研究300个初二家庭后,我们发现被动学习现象往往肇始于价值认知的断裂,当学生追问"学函数对买菜有什么用"时,本质上是在质疑知识与其生活的关联性,某次课堂实验中,我们将勾股定理教学改为设计校园篮球场三分线,学生主动计算时长增加了73%,这印证了教育家杜威"做中学"理论的现实意义。

家庭沟通的错位同样不容忽视,神经语言学研究显示,当父母使用"必须""应该"等指令性词汇时,青少年大脑的杏仁核(情绪中枢)活跃度会提升40%,一位父亲改变沟通方式,从"今天必须做完这套试卷"转为"你觉得什么时候做这套题效果最好",孩子配合度显著提升,这个案例揭示了自主权对学习动机的关键作用。

功利化教育导向则像慢性毒药侵蚀着学习热情,某省重点中学的调查显示,68%的初二学生认为"学习就是为了考好高中",这种工具化认知直接导致内在动机缺失,当教育沦为达成目标的跳板,学习过程本身的探索乐趣就被消解殆尽。

破局之道的三维重构 重建学习价值感需要巧妙的认知重塑,北京某中学开展的"学科探秘周"活动颇具启示:物理老师带领学生拆解扫地机器人,数学教师用概率学分析彩票机制,历史课则化身"考古现场",这种沉浸式体验使抽象知识具象化,三个月后该校初二学生课堂参与度提升58%。

家庭沟通系统的升级需要策略性调整,建议家长设置"20分钟倾听时段",在此期间只重复孩子的语句而不评价,如当孩子抱怨"作业太多"时,回应"你觉得作业量超出承受范围了",这种反馈方式能使亲子冲突减少65%,同时建立"家庭学习契约",将手机使用时间与自主学习时长挂钩,培养自我管理能力。

自主学习的培养应遵循阶梯原则,初期可采用"番茄工作法改良版":设置15分钟专注时段配合5分钟自由活动,逐步延长至30+10模式,某实验班引入"错题银行"制度,学生通过分析错题获取"知识货币"兑换选修课资格,这种游戏化机制使自主学习时间增加40%,建立"学习合伙人"制度,让不同层次学生组成互助小组,既可避免竞争压力又能促进知识内化。

教育者的认知升级 面对初二学生的"学习倦怠期",我们需要理解这不是简单的态度问题,而是成长必经的认知重构过程,上海某名校的"成长型思维训练"项目证明,经过12周的积极干预,学生面对困难任务的坚持时间延长2.8倍,教师应转变"知识传授者"角色,成为"学习策略导师",重点教授元认知技能。

家长要警惕"初二综合征"的过度焦虑,教育心理学研究指出,初二成绩波动在±15%属正常范围,建议设置"进步可视化墙",不仅记录分数变化,更要标注"独立完成实验报告""主动提问三次"等过程性成长,当孩子感受到"被看见"而非"被评判",内在动力才会真正萌发。

在这个信息爆炸的时代,初二学生的认知发展速度远超以往,某教育科技公司的监测数据显示,当代初二学生日均接收信息量是2000年同龄人的17倍,但深度思考时间减少63%,这提醒我们,培养主动学习能力不仅是应对升学挑战,更是为未来公民构建终身学习的基础框架。

解开初二学习困局的关键,在于读懂青春期的特殊语言,用科学方法重构教育生态,当家庭成为安全港湾而非压力源,当知识回归探索本质而非竞争工具,当成长被允许试错而非追求完美,那个关在房间里发呆的少年,终会自己推开房门,眼里重燃求知的光芒,这需要教育者的智慧,更需要整个社会对成长规律的敬畏与理解。