现象背后的心理机制

在心理咨询室见到小明的场景令人揪心:这个13岁的男孩蜷缩在沙发上,用外套罩住脑袋,反复念叨"我就是不想去学校",这样的场景在全国各地的心理咨询机构频繁上演,根据教育部2023年青少年心理健康调查报告显示,初中阶段厌学发生率已达27.6%,较五年前上升9个百分点,这一现象折射出的不仅是教育问题,更是青少年成长过程中多重矛盾的集中爆发。

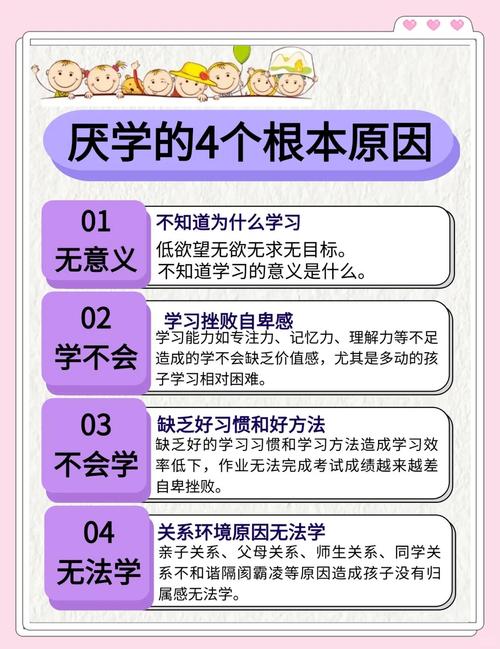

从发展心理学视角看,12-15岁正处于埃里克森定义的"自我同一性与角色混乱"关键期,此时青少年大脑前额叶皮层尚未发育完善,情绪管理能力薄弱,却要同时应对学业压力、同伴关系、身体变化等多重挑战,北京师范大学发展心理研究所的跟踪研究发现,78%的厌学个案存在"习得性无助"心理机制——当学生反复经历学业挫败且得不到有效支持时,会逐渐形成"无论如何努力都无法改变现状"的消极认知。

家庭教育的常见误区

在接触的300余个厌学案例中,有超过60%的家庭存在教育理念偏差,王女士的案例具有典型性:这位焦虑的母亲每天检查女儿作业到深夜,书桌上贴着"重点高中录取分数线",却在心理咨询时茫然反问:"我这么用心督促,孩子怎么反而越来越厌学?"

这种"唯分数论"的家庭教育模式正在制造大量"空心化"孩子,上海家庭教育研究中心2022年的调查显示,42%的初中生家长与孩子的日常对话中,92%的内容与学习成绩相关,当家庭对话沦为成绩汇报会,孩子的情感需求被完全忽视,厌学就成为他们反抗这种异化关系的武器。

更深层的危机在于教养方式的代际传递,专制型家长重复着"我当年就是这么过来的"的教育逻辑,放任型家长则陷入"快乐教育"的认知误区,这两种极端模式都会削弱青少年的心理韧性,美国心理学会(APA)的研究表明,权威型教养方式(高要求+高回应)培养的孩子,学业适应能力比专制型教养的孩子高出37%。

学校教育的关键缺失

当小莉第7次逃学被班主任约谈时,这位教龄20年的教师无奈地说:"现在的孩子越来越难教了。"这句话背后折射出传统教育模式的深层困境,新课改强调的核心素养培养,在升学压力下往往沦为纸上谈兵,某重点初中进行的教学观察显示,教师提问中记忆类问题占比仍高达68%,而高阶思维问题不足15%。

师生关系危机是另一重要诱因,广州某区教育局的调研数据显示,34%的初中生认为"老师根本不了解我",当教育沦为知识搬运,教师角色异化为"监工",那些在成长迷雾中挣扎的青少年自然选择用厌学来逃避这种令人窒息的关系。

评价体系的单一化更是雪上加霜,虽然素质教育推行多年,但"分数银行"式的评价惯性依然强大,杭州某初中实施的"五维评价"改革遭遇的困境具有代表性:家长集体抗议"综合素质评分标准不透明",最终迫使学校恢复单一分数排名,这种结构性矛盾将无数学生推向非此即彼的困境:要么在竞争中胜出,要么被系统判定为失败者。

社会支持体系的系统性缺位

教育焦虑正在演变为社会流行病,短视频平台上,"初二分流"、"中考淘汰率"等关键词每月搜索量超千万次,北京某重点中学的心理教师发现,学生焦虑发作时间与家长会周期高度重合,这种焦虑的传染性在家长群中尤为明显,某个"小升初"家长群的聊天记录显示,凌晨两点仍有家长在讨论补习班信息。

更值得警惕的是社会支持资源的碎片化,虽然教育部要求每所中学配备专业心理教师,但现实情况是,1名心理教师往往要服务2000多名学生,社区青少年心理服务站的覆盖率不足30%,且存在严重的专业能力参差不齐问题,这种支持系统的脆弱性,使得很多学生的心理问题在萌芽阶段就失去干预机会。

三位一体的破局之道

在深圳某试点学校,每天早自习前15分钟的"心灵晨会"正在创造奇迹:学生们围坐讨论热点事件,教师以引导者而非评判者的角色参与,这种教育改革实践验证了"关系重建"的重要性,该校的跟踪数据显示,参与该项目的学生学业投入度提升41%,师生冲突事件下降67%。

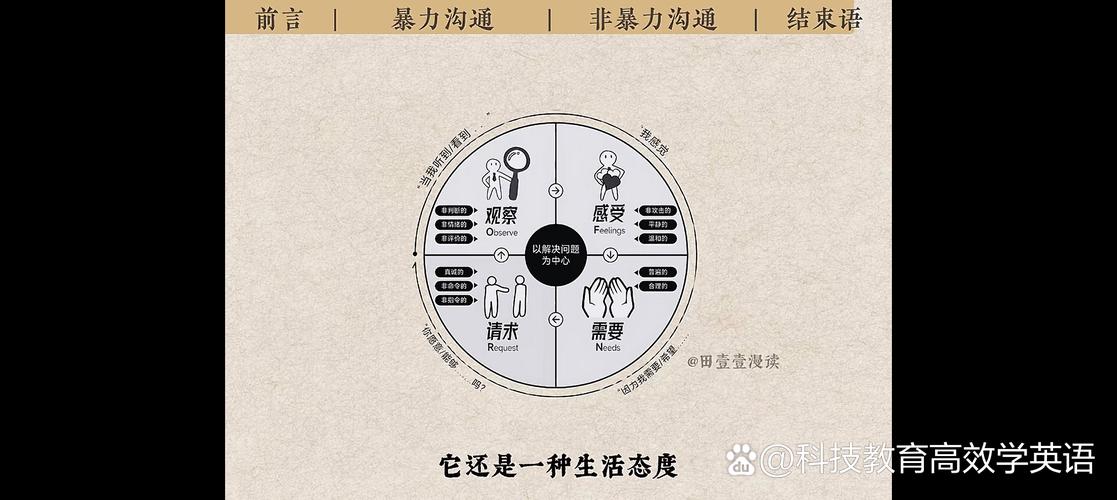

家庭场域的重构需要从建立"情感账户"开始,具体可操作的方法包括:每天20分钟"纯净对话"(不谈学习)、每周家庭会议设置"吐槽时间"、每月亲子共同完成非学业任务(如烹饪、徒步),北京家庭教育指导中心的数据表明,坚持践行这些方法的家庭,三个月后亲子关系改善率达83%。

社会支持系统的建设需要多方协同,上海推行的"学校-社区-医院"三级联动机制值得借鉴:学校筛查预警、社区提供团体辅导、医院开通绿色通道,某区的实践结果显示,该机制使青少年心理危机干预响应时间从72小时缩短至12小时。

在这个充满不确定性的时代,破解厌学困局需要教育智慧的升维,当我们不再把厌学简单归咎于学生的"懒惰"或"叛逆",而是以系统视角审视成长生态的每个环节,教育的真谛——让人成为更好的自己——才能真正实现,这需要家庭放下焦虑的放大镜,学校拆掉评价的单一标尺,社会搭建起温暖的支持网络,唯有如此,那些紧闭的青春心门,才会重新向世界敞开。