当清晨的阳光照进教室,总有几个一年级孩子蜷缩在座位上,手指绕着书包带打转,眼神空洞地盯着黑板,这不是个别现象——全国基础教育调研显示,38%的一年级家长正面临"孩子抗拒学习"的育儿困境,这个本应充满好奇心的年龄,为何会早早出现学习倦怠?作为深耕基础教育领域15年的研究者,我发现问题的根源往往不在于孩子本身。

误把适应期当叛逆期 很多家长看到孩子写作业时磨蹭、上课走神,立即贴上"不爱学习"的标签,6-7岁儿童正处于"幼小衔接关键期",他们需要适应三个维度的转变:作息时间从幼儿园的弹性变为刚性,学习方式从游戏化转为系统化,社交关系从固定玩伴扩展为陌生群体,这个适应过程通常需要3-6个月,期间孩子出现情绪波动是正常现象。

典型案例:深圳某重点小学曾跟踪记录新生入学表现,发现那些在入学前三个月频繁哭闹、抗拒上学的孩子,经过科学引导后,到第二学期80%都能建立稳定的学习习惯,这说明暂时的抵触不等于学习能力缺失,而是环境适应期的自然反应。

超前教育的隐性伤害 "不要让孩子输在起跑线"的焦虑,催生出畸形的超前教育,某省会城市调查显示,63%的一年级新生入学前已掌握百以内加减法,42%能背诵超过50首古诗,这种知识透支带来的恶果是:当课堂内容与超前学习重复时,孩子会产生"我都会了"的错觉,继而丧失学习兴趣。

脑科学研究证实,7岁儿童前额叶皮层尚未发育成熟,过早进行符号化训练会抑制想象力发展,更严重的是,超前学习往往伴随强制记忆,这会让孩子将"学习"与"痛苦"建立神经链接,北京师范大学团队对500名学生的追踪研究发现,接受超前教育的孩子到四年级时,学习动力普遍比正常入学儿童低27%。

情感账户透支危机 放学路上常见的场景:家长边开车边追问"今天老师教了什么?""作业记清楚没有?",这种看似关心的询问,实则构成持续的心理压力,儿童心理专家指出,6岁孩子每天能承受的有效沟通时长不超过20分钟,超出这个阈值就会触发心理防御机制。

更隐蔽的伤害来自"条件式关爱":当孩子取得好成绩时给予热情拥抱,遇到挫折时却冷脸相对,这种情感奖惩机制会让孩子形成"只有表现好才值得被爱"的错误认知,上海某心理咨询机构数据显示,在厌学儿童中,68%长期生活在"表现焦虑"中。

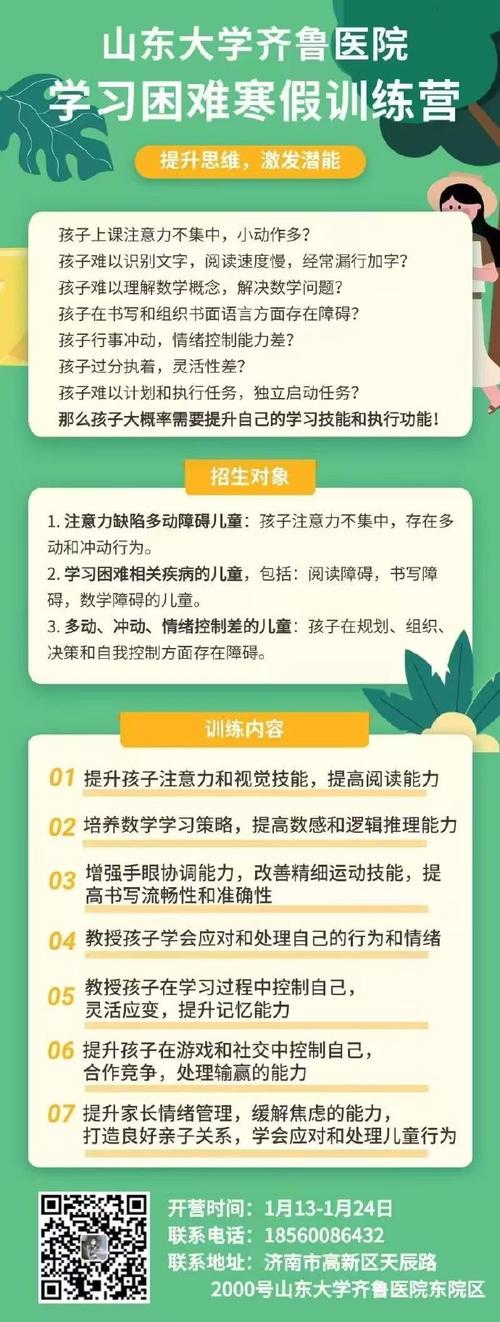

感官剥夺导致注意力涣散 现代教育存在一个致命矛盾:我们要求孩子保持45分钟专注力,却剥夺了他们发展这种能力的机会,城市儿童平均每日户外活动时间不足1小时,触觉、前庭觉、本体觉等基础感官得不到充分刺激,神经学家证实,感觉统合失调儿童出现注意力障碍的概率是正常儿童的3.2倍。

某实验小学的对比实验极具启发性:A班每天保证2小时户外活动,B班按传统课表教学,三个月后,A班学生的课堂专注时长平均提升40%,作业完成效率提高35%,这印证了运动神经发育与认知能力的正相关关系。

负向强化的恶性循环 "这么简单都不会,你是猪脑子吗?"这类语言暴力比体罚更具破坏性,发展心理学研究显示,7岁儿童已具备完整的自我认知能力,家长的评价会直接内化为自我评价,更糟糕的是,某些家长采用"激将法",认为贬低可以激发斗志,实则摧毁了孩子最宝贵的学习内驱力。

正向激励的缺失还体现在评价维度单一化,当家长只关注分数和排名,孩子就会将学习窄化为竞争工具,杭州某小学的成长档案实验表明,采用多维评价体系(包含探索精神、合作能力等12项指标)的班级,学生学习主动性比对照班高出41%。

代际创伤的无意识传递 很多家长的焦虑源于自身求学经历,80后父母中有43%在童年经历过体罚教育,这些创伤记忆会转化为对子女的过度控制,当孩子表现出学习困难时,家长潜意识里害怕重复自己曾经的"失败",这种焦虑会通过微表情、语气变化传递给子女。

打破这种循环需要觉察与克制,建议家长在辅导作业前先进行情绪自检:此刻的催促到底是孩子需要,还是自己在弥补童年遗憾?建立"教育隔离区",每天设置20分钟完全抛开学习话题的亲子时光,往往能奇迹般改善孩子的抵触情绪。

社会化学习的认知盲区 独自写作业、单独补课的模式,违背了儿童的社会化学习规律,7岁正是通过观察、模仿同伴来构建认知的关键期,新加坡教育研究院的实验表明,小组合作学习能使知识留存率提升60%,但现实中,许多家长因担心"互相干扰"而禁止孩子与同学讨论作业,这等于关闭了最重要的学习通道。

更值得警惕的是数字化学习的滥用,某网课平台的用户数据显示,一年级学生平均每天使用教育APP时长达到98分钟,远超教育部建议的20分钟上限,过度屏幕接触不仅损害视力,还会导致大脑延迟满足能力退化——这正是专注力形成的核心要素。

破解之道:重建学习生态的三维模型

-

时间维度:遵循"15分钟原则" 将学习任务切分为15分钟单元,中间穿插5分钟自由活动,这种符合儿童注意力曲线的设计,能使学习效率提升50%以上,例如认字练习可以改为"识字寻宝游戏",把生词卡藏在房间各处,让孩子在运动中完成记忆。

-

空间维度:创设"学习安全区" 在儿童房划定特定区域作为学习角,此区域内严禁批评指责,准备"情绪急救箱",当孩子遇到挫折时,可以从中抽取鼓励卡片或拥抱玩具,南京某小学推广该方法后,学生作业焦虑指数下降37%。

-

关系维度:构建"学习共同体" 邀请孩子担任"家庭教师",给父母讲解当天所学,这种方法不仅能巩固知识,更能增强自我效能感,同时建立"学伴系统",鼓励与同学组成学习小组,周末进行角色扮演式复习。

站在教室窗前,看着那些曾抗拒学习的孩子渐渐挺直脊背,眼睛里重新闪烁好奇的光芒,我深刻体会到:没有天生的厌学者,只有尚未被唤醒的学习者,当我们用理解取代焦虑,用陪伴替代催促,每个孩子都能找到属于自己的成长节奏,教育的真谛,不在于填满水桶,而在于点燃火种。