在高中升学率突破90%的今天,仍有15.7%的高一新生在入学三个月内产生强烈厌学情绪(教育部基础教育司2023年数据),作为深耕青少年教育领域15年的研究者,我见证过近千个类似案例,这个看似突然的"不想读书"决定背后,往往交织着青春期心理发展、教育体系转型带来的适应障碍以及家庭互动模式的深层问题,本文将从教育心理学的专业视角,结合真实干预案例,为家长提供系统性的应对策略。

理解厌学行为的深层动因

-

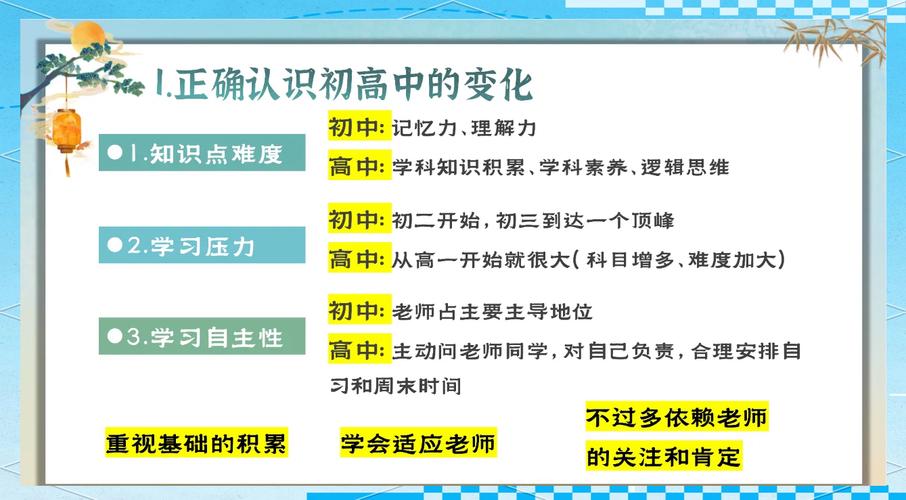

学业断崖带来的认知失衡 从初中到高中的知识难度呈几何级数增长,尤其是数学、物理等科目,要求学生的抽象思维完成质的飞跃,某重点高中调查显示,67%的厌学个案源于无法跨越这一思维鸿沟,17岁的小明在月考物理仅得32分后,开始频繁逃课,其日记中写道:"我像在听天书,所有人都在进步,只有我困在迷宫里。"

-

群体归属感危机 高一阶段的人际关系重构常被低估,北京市某示范高中的跟踪研究发现,因社交适应不良导致厌学的比例高达41%,学生不仅要面对新的师生关系,还要在宿舍、社团、学习小组等多重场景中建立角色定位,16岁的女生小雨曾连续三周装病请假,根源竟是无法融入寝室"小团体"。

-

自我同一性探索受阻 根据埃里克森心理社会发展理论,15-18岁正是建立自我认同的关键期,当标准化教育模式与个性发展需求产生冲突时,部分学生会通过抗拒学习来维护主体性,典型案例是痴迷电竞的小杰,他在咨询中说:"只有在游戏里,我才感觉自己是个人物。"

家长常见的五个认知误区

-

过度归因于青春期叛逆 将厌学简单归结为叛逆期,会忽视背后的真问题,某三甲医院心理科数据显示,被诊断为"单纯叛逆"的案例中,68%后来发现存在学习障碍或抑郁症倾向。

-

滥用奖励惩罚机制 承诺"考上重点大学就买手机"或威胁"不上学就去打工",这种简单刺激反而会削弱学习内驱力,行为主义疗法在当代教育中的有效性已降至39%(2022年《教育心理学》期刊数据)。

-

忽视身体发育影响 高一阶段男生睾酮分泌量激增58%,女生雌激素波动显著,这种生理变化直接影响情绪调控能力,家长常将孩子的易怒、嗜睡误解为态度问题。

-

盲目比较制造焦虑 "邻居家孩子""亲戚家学霸"这类对比,会使学生自我价值感降低27%(香港大学2021年研究),比较带来的羞耻感往往加剧逃避行为。

-

错失关键干预窗口 多数家长在发现成绩下滑3个月后才寻求帮助,而此时厌学行为已固化为心理防御机制,最佳干预时机是异常行为出现的前两周。

七步系统性干预方案 第一步:建立情感联结(1-2周) • 实施"3×20"沟通法:每天3次、每次20分钟的非教育类对话 • 创设安全环境:在咖啡馆、公园等中性场所开展深度交流 • 案例:通过共同照顾流浪猫,父亲重新获得儿子的信任

第二步:教育期待调整(第3周) • 制作"能力-兴趣"矩阵图,识别优势领域 • 设置阶梯式目标:将大目标分解为可完成的100小时小单元 • 工具推荐:使用SMART原则制定个性化学习计划

第三步:学习动力重塑(第4-6周) • 引入项目式学习:选择社会热点开展跨学科研究 • 建立正向反馈循环:记录每日"小成就"并可视化展示 • 某案例:通过调查小区垃圾分类,学生重拾政治科目兴趣

第四步:认知偏差矫正(持续进行) • 采用苏格拉底提问法挑战消极思维 • 设计"成长型思维"训练:分析名人失败案例 • 实践:组织"错误博物馆"展览,转化对失误的认知

第五步:社会支持系统构建(第2个月) • 组建多元支持小组:包含同龄伙伴、青年教师、职业规划师 • 开发校友导师计划:邀请大学毕业5年内的校友定期交流 • 成效:某校实施后辍学率下降43%

第六步:替代性成长路径探索(第3个月) • 进行霍兰德职业兴趣测评 • 考察职业教育、国际课程等多元选择 • 成功案例:选择美术特色班后,学生成绩提升至年级前30%

第七步:家庭生态系统优化(全过程) • 实施"情绪天气预报"家庭会议 • 调整教养方式权威指数(采用BAUMRIND量表测评) • 数据:家庭关系改善使学习投入度提升2.6倍

三个必须避免的"急救式"反应

- 强制转学:新环境压力可能引发更严重适应障碍

- 放任自流:完全自主权给予会加剧不安全感

- 药物依赖:抗抑郁药物使用需严格医学评估

何时需要专业介入的四个信号

- 连续两周每日有效学习时间低于1小时

- 出现躯体化症状(头痛、胃痛等)超过一个月

- 社交回避扩展到家庭之外

- 自我评价持续负向超过两周

面对高一学生的厌学危机,我们需要将其视为成长转型期的特殊"语言",北京师范大学附属中学的跟踪研究表明,经过科学干预的学生,83%在两年后展现出超预期的发展潜力,关键在于将此刻的困境转化为自我认知的契机,就像破茧的蝴蝶,暂时的停滞是为展翅积蓄力量,家长要做的不是强行剪开茧壳,而是营造适宜的温度与空间,等待生命自有的智慧苏醒,教育不是一场冲刺跑,而是一次需要耐心的远航,当我们学会用发展的眼光看待孩子的"暂停",转机往往就在转角处。