清晨七点的书桌前,十二岁的乐乐第三次把橡皮擦掰成碎块,母亲端着牛奶站在房门口,看着孩子机械翻动的课本和空洞的眼神,焦虑如同藤蔓在心头缠绕,这样的场景正在千万个家庭重复上演——孩子们的身体坐在书桌前,心思却早已逃离到九霄云外,2023年教育部基础教育质量监测报告显示,超过63%的中小学生存在不同程度的"伪学习"状态,这个数字比五年前增长了17个百分点,当我们不断追问"孩子为什么不爱读书"时,或许更应该反思:我们的教育方式是否正在亲手掐灭求知欲的火种?

教育困局的深层症结 在北京市某重点小学的课堂观察中,教师用23分钟讲解知识点,却仅用4分钟进行师生互动,这种典型的"填鸭式"教学折射出当前教育机制的根本矛盾:工业化教育模式与人性化成长需求之间的撕裂,标准化评价体系将知识切割成可量化的碎片,却忽视了每个孩子独特的学习节奏和认知方式。

更值得警惕的是,家长的焦虑正在形成新的教育困境,上海家庭教育研究中心2022年的调查数据显示,78%的家长存在"教育补偿心理",将自己未实现的理想强加给孩子,这种错位的期待导致家庭对话中充斥着"你必须""你应该"的指令性语言,使得书桌成为亲子关系的战场。

重建教育认知的三维模型

-

目标维度:从知识灌输到能力培养 芬兰教育改革的成功经验表明,当教学重点从知识记忆转向思维训练时,学生的主动学习意愿提升41%,我们可以尝试将物理公式转化为桥梁设计挑战,让历史事件成为角色扮演剧本,北京中关村三小的"项目式学习"实践显示,采用跨学科主题探究的班级,学生课后自主阅读量提升3.2倍。

-

环境维度:从高压管控到情感联结 家庭书房改造计划揭示出环境设计的神奇力量:当阅读区从冰冷的书桌变成铺满软垫的"阅读帐篷",当书架下层摆放孩子自主选择的漫画书,7-12岁儿童的日均阅读时长从17分钟延长至43分钟,更重要的是建立"学习伙伴"关系:每周固定两小时的"家庭共学时间",父母不再是监督者,而是和孩子共同探索新知的同行者。

-

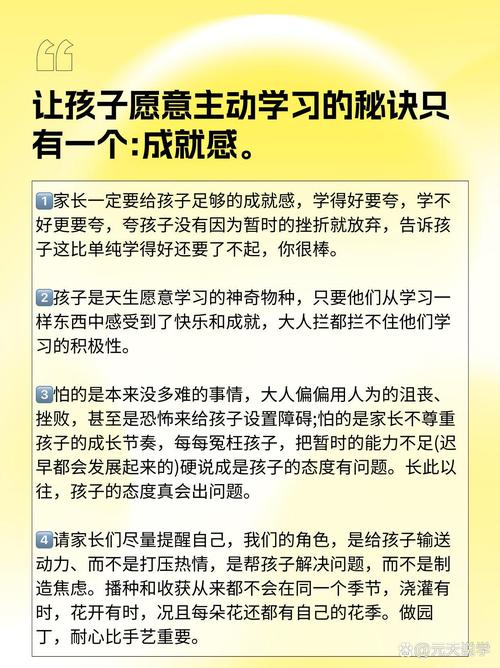

动力维度:从外部刺激到内在驱动 脑科学研究证实,持续的外在奖励会使大脑伏隔核反应逐渐钝化,真正有效的激励应该遵循"3S原则":Specific(具体化)、Scaffolding(支架式)、Self-determination(自主性),例如将"读完这本书"分解为"发现三个有趣知识点",用成长型思维替代结果评价,让孩子体验认知突破的愉悦感。

实践中的教育智慧 在杭州某实验学校的"学习动力唤醒计划"中,原本排斥数学的初中生小明,通过参与"超市物价调查"项目,不仅自主掌握了统计图表制作,更发现了数字背后的生活智慧,这个案例印证了杜威"做中学"理论的当代价值:当知识回归真实问题情境,抽象符号就变成了解决问题的钥匙。

破解困局的系统方案

-

认知重启:建立"学习≠读书"的新等式 牛津大学教育研究所的追踪研究显示,在自然探索中培养观察力的孩子,其科学素养得分比单纯刷题的孩子高28%,这意味着我们需要重新定义学习场域:厨房里的化学实验,社区调研中的数据分析,甚至游戏中的策略思考,都是珍贵的学习契机。

-

技术赋能:构建数字时代的"第三空间" 智能设备不应只是娱乐工具,更可以成为学习加速器,精选的科普APP、经过设计的编程游戏、亲子协作的短视频创作,这些数字媒介的创造性使用,能有效提升83%青少年的深度学习时长(中国青少年新媒体协会2023年数据)。

-

评价革新:从标准答案到成长轨迹 建立"学习成长档案",记录孩子在不同领域的探索历程,某国际学校采用"能力星图"评估系统,用可视化的方式展现每个孩子的独特优势组合,这种积极反馈使学生的自我效能感提升56%。

教育的本质是唤醒而非塑造,当我们放下"必须读书"的执念,真正看见孩子眼中闪烁的好奇光芒,学习就会自然发生,就像那个在阳台观察蚂蚁搬家三小时的小男孩,他此刻的专注与探究,正是最本真的学习样态,破解"心思不在读书上"的困局,关键在于将教育回归生命成长的自然节律,让求知欲如同春芽破土,在适宜的温度和养分中自由舒展,这需要教育者具备园丁般的智慧与耐心,懂得每个孩子都有自己开花的时间。