在家庭教育咨询室见到小宇母亲时,她正为儿子沉迷手机游戏而焦虑:"每天放学就抱着手机,作业总要催十遍八遍才写,成绩已经掉到班级倒数了。"这并非个例,教育部2023年基础教育质量监测数据显示,65%的中小学生存在不同程度的"学习动力不足"问题,面对这个时代性教育难题,我们需要重新审视:贪玩真是需要矫正的缺点吗?那些被贴上"不爱学习"标签的孩子,是否只是尚未找到与知识对话的正确方式?

解码贪玩背后的心理密码

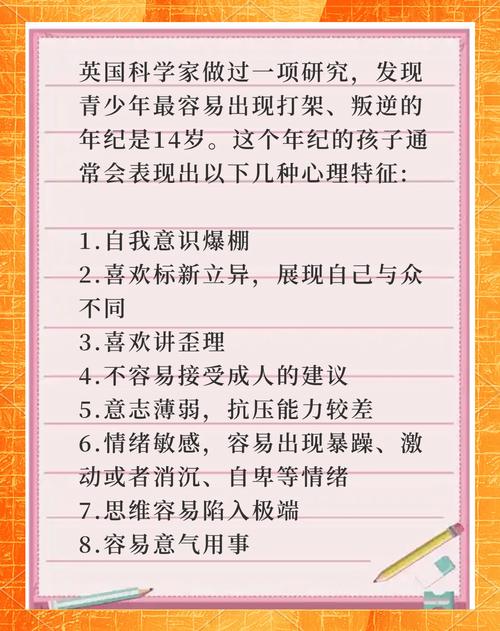

14岁的小杰在物理考试中屡屡挂科,却能准确说出二十种昆虫的习性,这个看似矛盾的现象揭示了一个关键认知:每个孩子都天然具备探索世界的热情,只是兴趣投射的方向不同,神经科学研究表明,儿童大脑中负责奖赏机制的多巴胺系统对游戏类活动特别敏感,这是进化赋予人类的学习本能——远古时期正是通过玩耍掌握生存技能。

现代教育面临的真正挑战,不是消除孩子的玩性,而是如何将这种原始的学习冲动转化为适应现代社会的知识获取能力,那些在课堂上昏昏欲睡的孩子,往往能在游戏世界里展现出惊人的专注力:记住复杂的装备参数、推演精妙的战术配合、坚持重复枯燥的升级任务,这些能力若能被正确引导,完全可以转化为学习优势。

传统教育方法的三大误区

-

强制管教陷阱:张女士没收了儿子的游戏机,换来的是孩子连续三天的绝食抗议,这种对抗式教育往往适得其反,心理学中的"禁果效应"告诉我们,越是禁止的事物越具吸引力,大脑在高压状态下会启动防御机制,直接影响海马体的记忆功能。

-

物质奖励悖论:"考进前十名就买新手机"的承诺短期内可能见效,但哈佛大学教育研究院跟踪调查发现,这类外在激励培养的学习动机平均只能维持37天,更严重的是,它会扭曲孩子对知识本身的认知,将学习异化为换取奖励的工具。

-

放任自流误区:部分家长信奉"快乐教育",结果发现孩子逐渐失去规则意识,上海某重点中学的跟踪研究显示,完全自主安排学习时间的学生,只有12%能保持持续进步,缺乏引导的"自由"往往演变为无序状态。

科学转化的四维策略

-

兴趣嫁接法:初中教师王老师发现班上"吃鸡"游戏迷特别多,便设计"绝地几何"课程,用游戏地图讲解坐标系,用装备参数教函数计算,两个月后,该班数学平均分提升15分,这种迁移教学的关键在于找到游戏与知识的连接点:历史迷可以通过策略游戏理解地缘政治,动漫爱好者能通过同人小说练习写作。

-

游戏化学习系统:北京某重点小学引入"知识闯关"模式,将课程标准分解为300个关卡,允许学生自选挑战顺序,数据显示,采用该模式后,学生日均主动学习时间增加47分钟,家长可借鉴这种机制,把背单词变成"词汇大冒险",让数学题成为解开"密室逃脱"的密码。

-

环境塑造术:李工程师在家打造"知识游乐场",客厅摆放3D地球仪和科学实验套装,书房设置"考古挖掘角"(沙盘埋藏历史文物模型),其子原本沉迷手游,现在每天花2小时研究恐龙化石图谱,环境心理学证实,空间设计能潜移默化影响行为选择。

-

自主权交付:初三学生小雯在家长指导下制定"学习游戏化"方案:完成作业积10分,课外阅读积5分,积分可兑换周末露营或博物馆参观,关键是要让孩子参与规则制定,研究显示,自主制定的计划执行率比家长单方面规定的高出3倍。

家长角色的三重进化

-

从监工到游戏设计师:不再简单说"快去学习",而是思考"如何让学习像玩游戏一样有趣",陈爸爸把儿子喜欢的足球明星资料做成英语阅读材料,成功激发其背单词热情,这需要家长保持终身学习,及时了解孩子的兴趣动向。

-

从说教者到体验官:参加14岁儿子的电竞战队活动后,赵女士终于理解游戏中团队协作的价值,现在她常和孩子讨论"如何把游戏里的领导力用在班干部工作中",这种共情体验能建立信任,为引导奠定基础。

-

从焦虑源到安全基地:当孩子考试成绩波动时,孙妈妈不再责骂,而是说:"这次失误就像游戏里的Boss战失败,我们一起来分析战术。"这种态度转变让孩子敢于暴露问题,而不是用更多游戏逃避现实。

持久战中的关键支撑点

建立"玩学共生"系统需要三个支柱:首先是时间管理训练,使用"番茄钟工作法"将游戏时间转化为学习奖励;其次是社交引导,组建学习战队替代纯游戏社群;最后是价值重构,通过职业体验等活动,让孩子理解知识在现实世界的应用场景。

广州某中学的实践案例颇具启发性:他们将传统运动会改造为"学科奥林匹克",田径赛融入物理计算,美食街活动结合化学知识,这种深度整合使87%的学生表示"发现学习的趣味性",这提示我们,当知识以生动形态呈现时,孩子们自然会产生探索欲望。

教育不是对天性的驯服,而是对潜能的唤醒,那个在课堂上摆弄汽车模型的孩子,可能是未来的机械工程师;那个总在课本上涂鸦的少女,或许正在孕育艺术家的种子,当我们学会用孩子的眼睛看世界,那些曾被视为问题的"贪玩"特质,终将变成照亮求知之路的火种。

这个过程需要智慧,更需要耐心,就像培育一株奇特的植物,我们不能强行修剪成想要的形状,而要创造适宜的阳光雨露,等待它自然舒展成独特而美丽的姿态,教育的真谛,莫过于此。