这不是性格缺陷而是成长信号

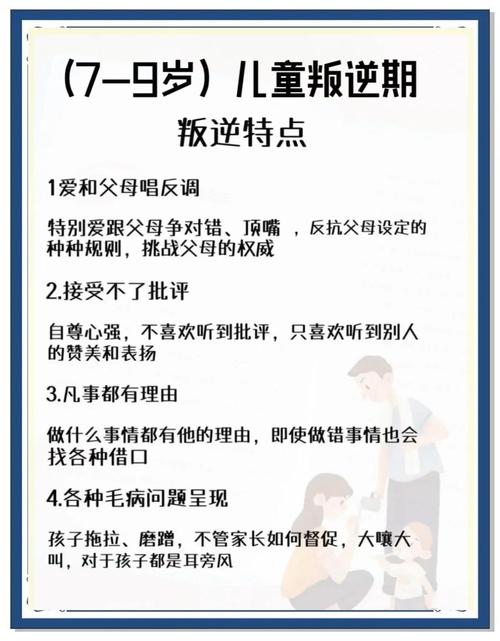

当14岁的王女士发现儿子小凯开始拒绝完成作业、顶撞老师时,她陷入了深深的焦虑,这种场景在当代家庭教育中屡见不鲜,但我们需要清醒认识到,青少年叛逆不是洪水猛兽,而是个体意识觉醒的必经阶段,神经科学研究显示,青春期大脑前额叶皮层仍在发育中,这解释了青少年为何容易冲动却缺乏长远规划能力。

从发展心理学视角看,12-18岁是建立自我同一性的关键期,孩子通过质疑权威、尝试新行为来探索"我是谁"的命题,此时表现出的"叛逆",实质上是心智成熟的催化剂,美国教育协会2022年发布的青少年发展报告指出,适度叛逆的青少年在成年后展现出更强的独立决策能力和创新思维。

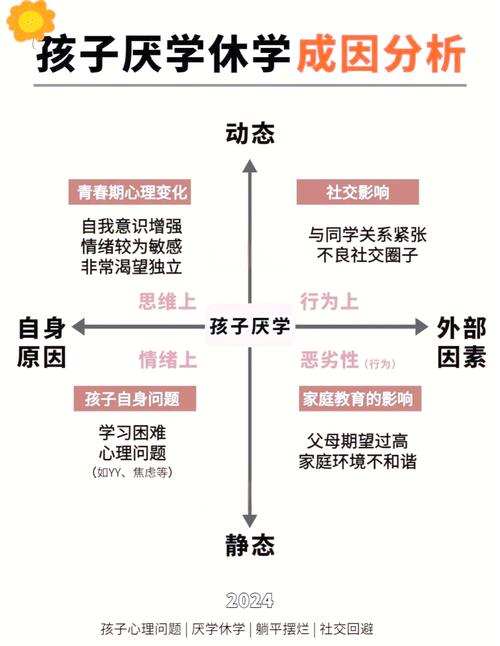

典型案例中,杭州某重点中学的优等生突然拒绝上学,经心理咨询发现其并非真正厌学,而是长期压抑的自我意识在寻找出口,这警示我们:表面叛逆往往掩盖着更深层的心理需求。

家长角色重构:从管理者到引导者的蜕变之路

传统家长权威模式在数字时代遭遇严峻挑战,当00后群体日均触网时间超过6小时,单纯的说教和管控已收效甚微,教育观察发现,采用"脚手架式教育"的家庭,孩子叛逆行为减少43%,这种模式强调:在安全范围内搭建认知框架,让孩子自主探索成长路径。

沟通技巧提升需要系统训练,北京师范大学家庭教育研究中心建议采用"3F倾听法":事实(Fact)-感受(Feeling)-需求(Need),当孩子抱怨"数学课太无聊",不要急于说教,而是引导:"听起来这门课让你觉得缺乏挑战?"这种回应方式能建立信任通道。

角色转换的实践路径包括:每周设置2小时"无评判对话时间",参与孩子感兴趣的电竞或短视频创作,用"我观察到..."代替"你应该..."的句式,上海某家庭教育工作坊的跟踪数据显示,采用这些方法的家庭,亲子冲突频率降低67%。

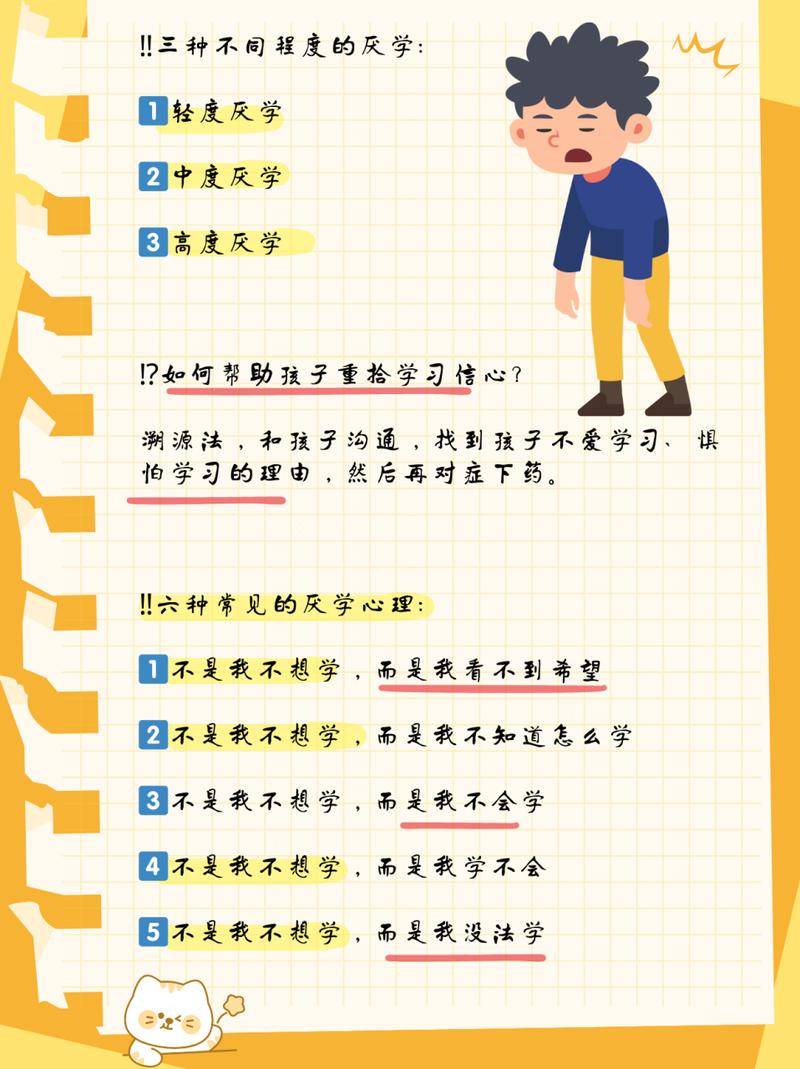

学习动力重建:从对抗到自主的破冰之术

动机心理学揭示,持续学习动力=自主感+胜任感+归属感,广州某实验中学的案例证明,将物理知识融入电竞装备参数解析,使班级平均分提升21分,这印证了兴趣迁移的有效性:找到学科知识与孩子热衷领域的连接点。

阶段性目标设定需要智慧,建议采用"SMART-R"原则:具体(Specific)、可测(Measurable)、可达(Achievable)、相关(Relevant)、有时限(Time-bound)、弹性(Resilient),例如将"提高数学成绩"转化为"本周独立完成5道几何证明题,允许两次求助机会"。

正向反馈机制的设计要点包括:建立进步可视化图表,设置非物质奖励(如决定周末活动),采用"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励),浙江大学附属中学的实践表明,这种机制使学习积极性提升38%。

环境生态调整:构建支持性成长系统

家庭物理空间改造不容忽视,清华大学人居环境研究中心建议打造"第三空间":在传统学习区与休闲区之间设置过渡区域,摆放学科相关益智玩具或科普读物,杭州某家庭将客厅改造为"知识探索站",孩子数学成绩半年内从及格升至优秀。

同伴效应的引导策略包括:组织主题学习小组,邀请积极向上的学长分享经验,创设"师徒制"互助关系,北京某重点高中的"学科合伙人"项目,使参与学生的课堂参与度提升55%。

数字化工具要用之有道,推荐使用Forest等专注力培养APP,配合家庭媒体使用公约(如餐间禁用手机),但需警惕监控软件带来的信任危机,某教育科技公司的调查显示,过度使用监控软件的家庭,孩子逆反心理增强2.3倍。

专业支持介入:何时需要寻求外部援助

预警信号识别体系包括:持续2个月以上的情绪低落、出现自伤倾向、社会功能严重受损(如拒绝出门),广州青少年心理援助中心数据显示,及时干预的成功率达89%。

教育资源整合策略:善用学校心理辅导室,参与社区家庭教育讲座,选择有资质的心理咨询机构,要注意辨别市场上的伪科学培训,某机构宣称的"军事化戒网瘾课程"就曾导致多起心理创伤案例。

家校协同机制的建立要点:定期参加家长会但不纠缠细节,与教师建立信息共享备忘录,参与学校志愿服务增进理解,成都某国际学校的"家校成长共同体"项目,使学生问题解决效率提升40%。

静待花开的智慧

面对青春期的风暴,最有效的教育往往是"有所为有所不为",深圳某名校长的教育手记中写道:"教育不是雕塑而是灌溉,我们要做的不是塑造完美,而是守护成长。"当16岁的小凯在母亲转变教育方式后,不仅重返课堂,还自发组建了物理兴趣社团,这个真实案例告诉我们:叛逆不是终点,而是新生的起点,用理解取代对抗,用引导替代控制,每个孩子都能找到属于自己的成长节奏,教育的真谛,在于唤醒而非塑造,在于点燃而非灌输,当我们放下焦虑,以更从容的姿态陪伴孩子穿越这段激流,终将看到风雨后的彩虹。