当金秋九月的校园里飘荡着桂花香时,本该坐在教室里奋笔疾书的高一新生小杨,此刻却把自己反锁在房间里,书桌上堆着崭新的教材,书包里装着没写完的作业,手机屏幕上是班主任发来的第7条未读信息,这个曾经以优异成绩考入重点高中的少年,在开学两个月后突然拒绝上学,这个场景正在越来越多的家庭上演,2023年教育部基础教育质量监测中心的数据显示,全国高一新生出现明显厌学倾向的比例较五年前上升了37.6%,这种看似突兀的"厌学突变"背后,实则暗藏着青春期特有的成长密码。

学业断崖:当理想与现实激烈碰撞

高中课程体系犹如陡峭的悬崖,将无数初中优等生推入认知深渊,物理学科的牛顿定律、化学的摩尔计算、语文的文言文训诂,这些知识点的难度呈几何级数增长,某重点高中教学督导组的跟踪调查发现,70%的高一新生在首次月考后出现"知识消化不良症",表现为上课注意力分散、作业拖延、错题重复率居高不下,更残酷的是,不少地区实行"分层教学",开学初的摸底考试直接将学生划入不同层级的班级,这种显性化的能力标签让处于青春期敏感阶段的学生承受着巨大的心理压力。

考试评价体系的变革加剧了这种焦虑,新高考改革推行的"3+1+2"模式,迫使学生在高一就要做出影响人生走向的学科选择,某省会城市教育研究院的问卷调查显示,43.6%的学生在选择科目时主要依赖家长意见而非个人兴趣,这种被动选择导致学习动力先天不足,当月考排名像达摩克利斯之剑悬在头顶,当错题本越积越厚却找不到提升方法,厌学情绪便如野草般在心底疯长。

心理地震:青春期风暴中的认知重构

15岁的大脑正在经历最后一次神经突触修剪期,前额叶皮质发育滞后于边缘系统的现状,造就了青少年特有的"情绪过山车"现象,北京师范大学发展心理研究所的脑成像研究发现,高一学生在处理学业压力时,杏仁核的激活程度是成年人的2.3倍,而前额叶的调控功能仅发挥60%,这解释了为什么他们会因为一道解不出的数学题突然摔书,因为老师的一句批评整夜失眠,这些在成人看来"小题大做"的反应,实则是大脑发育不平衡的真实写照。

自我认同危机在这个阶段尤为突出,当曾经引以为傲的"学霸"光环在高手如云的新环境中黯然失色,当发现自己不再是老师关注的焦点,青少年会陷入深重的存在焦虑,上海某心理咨询机构的案例档案记录着这样的自述:"我觉得自己像个突然被丢进深海的淡水鱼,既游不动又喘不过气。"这种身份认同的破碎若得不到及时修复,就会演变为对学习价值的根本性质疑。

关系迷雾:社交网络中的定位焦虑

教室座位表就是微型社会图谱,新生人际关系的建立远比想象中复杂,重点高中班主任的带班笔记显示,开学两个月内会自然形成5-8个非正式小群体,那些未能顺利融入集体的学生,出现厌学倾向的概率是其他学生的2.8倍,有个女生在周记里写道:"课间同学们讨论的动漫我没看过,他们分享的网红店我没去过,我就像个透明人坐在热闹里。"

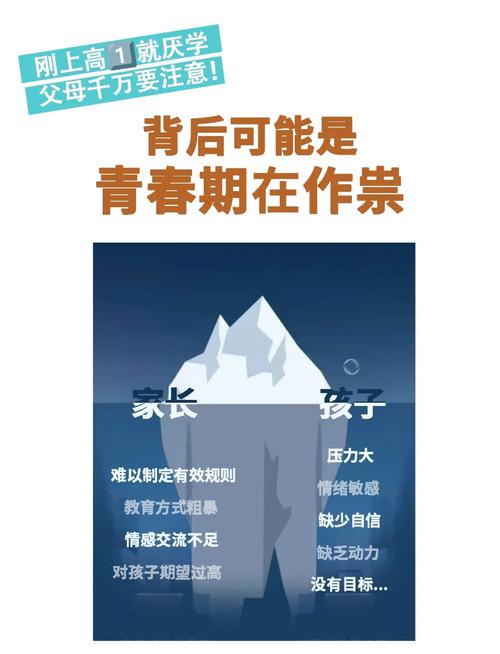

家庭沟通模式的代际冲突在此阶段集中爆发,当父母还延续着初中时的"全天候监管",孩子却渴望获得成人般的自主权,这种认知错位往往酿成激烈对抗,某家庭教育指导中心的调查数据显示,62%的高一学生最反感的话是"我像你这么大的时候",这句话引发的争吵中有38%最终以"那我不学了"收场,亲子关系从"并肩作战"到"剑拔弩张"的转变,常常成为压垮骆驼的最后一根稻草。

突围之路:构建成长支持生态系统

破解厌学困局需要家校医社四方联动,北京某示范性高中建立的"学业预警—心理干预—生涯规划"三级响应机制值得借鉴:当学生连续两次测试排名下降超20%,就会触发由学科教师、心理老师和职业规划师组成的支持小组,这种早期干预使该校高一学生厌学率下降了58%,更根本的是要帮助学生重建学习意义感,就像杭州某重点中学开展的"学科探秘"项目,通过让数学老师讲解金融建模、物理老师揭秘航天工程,使抽象知识重获生命力。

家长的角色亟待从"监工"转变为"成长教练",成都家庭教育研究院倡导的"三小时黄金陪伴法"在实践中效果显著:每天预留1小时倾听不评判、1小时共同活动、1小时自由空间,这种有温度的陪伴既能满足青少年的情感需求,又保留了必要的成长边界,重要的是要意识到,厌学不是终点而是信号,它提醒我们青春期的成长痛需要被温柔以待。

站在生命发展的长河回望,高一厌学危机恰似蝴蝶破茧时的阵痛,那些在课堂上神游的少年,不是在逃避成长,而是在寻找属于自己的生命脚本;那些紧闭的房门后,不仅有迷茫与挣扎,更孕育着破土而出的力量,当我们用理解的眼光穿透行为的表象,用科学的方法架设成长的阶梯,这段看似黑暗的隧道终将通向柳暗花明的新天地,教育的真谛不在于填满水桶,而在于点燃火种,或许当我们学会尊重每个灵魂独特的燃烧节奏,厌学阴霾自会随风而散。