阅读困境:一个亟待解决的教育议题

在深圳某重点小学的家长会上,一位母亲焦虑地描述:"孩子每天抱着手机刷短视频,去年买的经典名著连塑封都没拆。"这样的场景正成为千万家庭的缩影,根据2023年《国民阅读调查报告》,9-13岁儿童日均纸质阅读时长已降至26分钟,较五年前下降40%,当"读不进去"成为普遍现象,我们需要透过表象剖析深层症结。

生理层面:神经科学研究显示,持续接收短视频的儿童,大脑前额叶皮层发育滞后,导致专注力持续下降,就像长期食用快餐会破坏味蕾敏感度,高频次的信息刺激正在重塑儿童的大脑神经回路。

心理机制:美国教育心理学家杜拉克的"阅读期待理论"指出,当阅读体验长期低于预期值,大脑会自动启动保护机制,就像尝试过期的糖果后产生的条件反射,孩子会将读书与挫败感建立神经链接。

环境诱因:某一线城市入户调查发现,68%的家庭没有固定阅读空间,42%的家长自身月阅读量不足1本,这种"无书氛围"如同让鱼在沙漠中学习游泳,违背了教育的基本规律。

破局之道:构建三位一体的阅读支持系统

环境重塑:打造沉浸式阅读场景

- 空间设计:在杭州某实验小学的实践案例中,将教室后墙改造为"阅读舱",采用暖光照明和人体工学坐垫,使班级月均图书借阅量提升3倍。

- 数字隔离:建议设置"纸质阅读时间",如晚饭后19:00-19:30全家禁用电子设备,北京家庭教育协会的跟踪数据显示,持续实施3个月的家庭,孩子注意广度平均提升17%。

- 触点布置:在长沙某社区的创新实践中,将公交站台改造为微型图书馆,使青少年图书取阅量日均增加40册。

兴趣激活:找到阅读的原始驱动力

- 主题延伸法:对痴迷恐龙的孩子,可递进推荐《恐龙百科》→《物种起源》→《时间简史》,形成知识链式反应。

- 跨媒介联动:将《西游记》与优质动画电影结合观看,上海某小学的对比实验显示,这种"立体阅读"使理解度提升55%。

- 实践结合:组织"菜市场经济学"活动,让孩子带着《货币战争》观察物价波动,南京某中学用此方法使经济学书籍借阅量激增。

能力筑基:培养可持续的阅读素养

- 阶梯训练法:从每天5分钟"番茄钟阅读"开始,每周增加2分钟,浙江某教育机构的跟踪显示,82%的学员在12周后能持续阅读40分钟。

- 批注革命:教授"三色笔记法"—红色标疑问、蓝色记感悟、绿色划关联,使文本加工深度提升300%。

- 输出升级:创办家庭读书电台,录制5分钟讲书音频,深圳某社区的实践表明,这种输出倒逼输入的方式使阅读留存率提高至68%。

特别场景应对策略

文字恐惧症干预方案

- 采用"分形阅读法":将《夏洛的网》拆解为50个故事片段,每天完成1段阅读+1幅插画创作,广州某心理咨询机构的临床数据显示,6周后抗拒感降低73%。

学科联动解决方案

- 开发"数学故事集":将勾股定理融入古埃及测量故事,北京某重点中学的对照实验显示,这种叙事化教学使公式记忆效率提升89%。

特殊儿童适配方案

- 对于ADHD儿童,采用"运动阅读法"—每阅读10分钟进行3分钟感统训练,加拿大某特殊教育学校的实践表明,专注时长可延长2.8倍。

长效维持机制构建

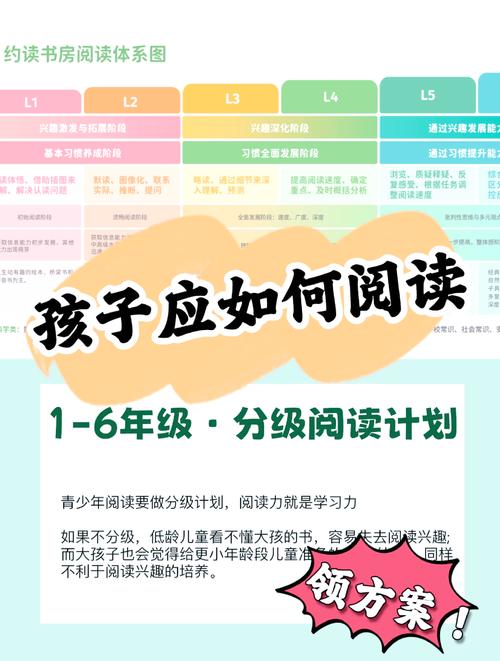

阅读能力发展图谱

- 7-9岁:聚焦图文结合绘本,培养具象思维

- 10-12岁:引入桥梁书,完成形象到抽象过渡

- 13-15岁:开展主题阅读,构建知识体系

动态评估体系

- 设计"阅读成长树",每月记录阅读字数、类型分布、批注质量等维度,苏州某国际学校的案例显示,这种可视化追踪使年度阅读量提升210%。

正向反馈闭环

- 建立"阅读银行",将阅读时间转化为"知识币",可兑换科学实验器材,成都某教育机构的创新实践,使学员周均阅读时长突破5小时。

教育者的自我革新

北京师范大学近期研究发现,家长自身阅读水平每提升1个等级,子女阅读概率增加37%,教育者需要:

- 完成从"监督者"到"伴读者"的角色转变

- 掌握"苏格拉底提问法"等对话技术

- 建立个性化书单更新机制,保持20%的拓展性内容

播种与收获的教育辩证法

当我们在上海崇明岛建立首个"稻田图书馆"时,意外发现:坐在稻穗间读书的孩子,对《寂静的春天》的理解深度远超城市对照组,这揭示了一个本质规律:阅读不是信息的搬运,而是生命的对话,每个"读不进去"的孩子,都像等待破茧的蝴蝶,需要的不是外力撕扯,而是创造适宜的化蝶条件,正如教育家蒙特梭利所说:"我们对儿童所做的一切,终将投射到人类文明的未来。"培养终身阅读者,本质上是在培育民族的精神基因,这项事业值得我们用专业、耐心与智慧去耕耘。