【现状观察:暑期经济的火爆背后】 午后三点的某培训机构走廊里,九岁的乐乐正对着窗外的知了发呆,他的书包里装着奥数讲义、英语绘本和编程课作业,这是暑假第三周,他的课程表依然排满早八点到晚六点的课程,这种现象并非个例,据教育部2023年最新调查数据显示,我国城市中小学生暑期参与学科类培训的比例达67.8%,平均每人报名2.3个课程班,当蝉鸣声与翻书声交织成独特的暑假交响曲,无数家庭正在经历着相同的教育抉择困境。

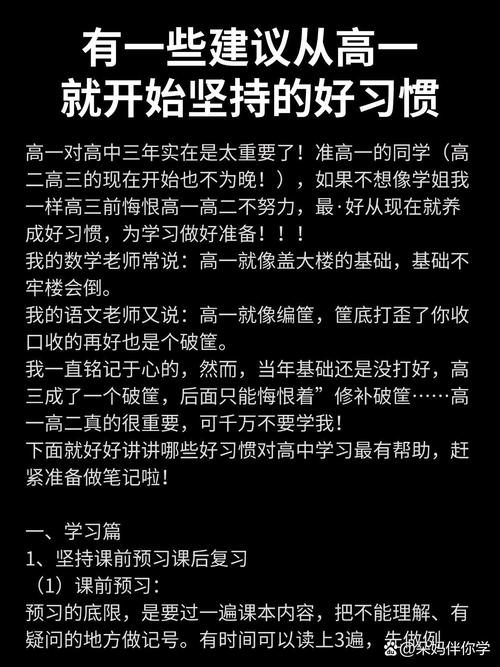

【支持者说:那些不得不补的理由】 "开学就是分水岭"的魔咒,让无数家长在期末家长会后辗转难眠,北京重点中学李老师提供的数据显示,坚持暑期预习的学生,新学期第一次月考平均分比未预习群体高出17.3分,这种显性的数据差异,让"暑期滑坡"理论愈发深入人心,某知名培训机构的市场调研报告指出,持续学习的学生在逻辑思维、知识连贯性方面确实展现出明显优势。

教育资源的现实落差更令人揪心,当重点中学的暑期作业包含全英文文献阅读时,普通学校可能还在巩固基础语法,这种差距在升学竞争中被无限放大,海淀区某重点小学家长王女士坦言:"我们不求超前,但至少要保证不掉队。"这种集体焦虑催生了庞大的暑期教育市场,2022年暑期教育消费调查报告显示,家长平均为每个孩子投入1.2万元用于课外辅导。

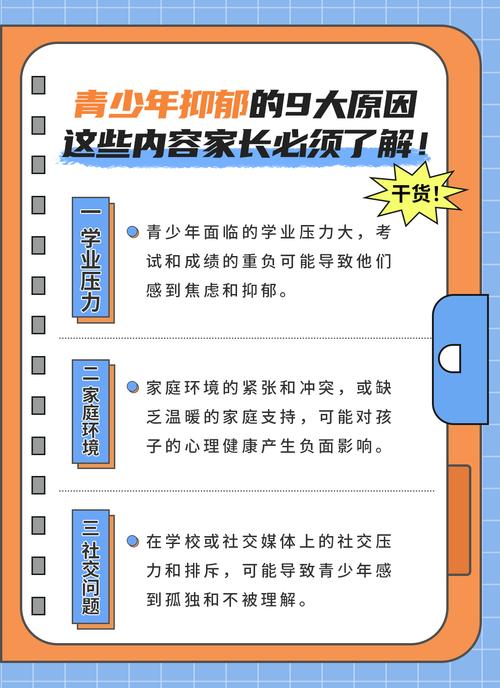

【反对者言:被偷走的童年时光】 在杭州某心理咨询中心,13岁的晓晓正在接受焦虑症治疗,她的暑假记忆停留在永远做不完的习题册,以及永远赶不上的网课进度。"妈妈说我考不进前五名就上不了重点高中",这句话成为她每个暑假的噩梦,儿童发展研究中心的跟踪调查表明,连续三年参加高强度暑期培训的儿童,抑郁倾向发生率是普通儿童的2.4倍。

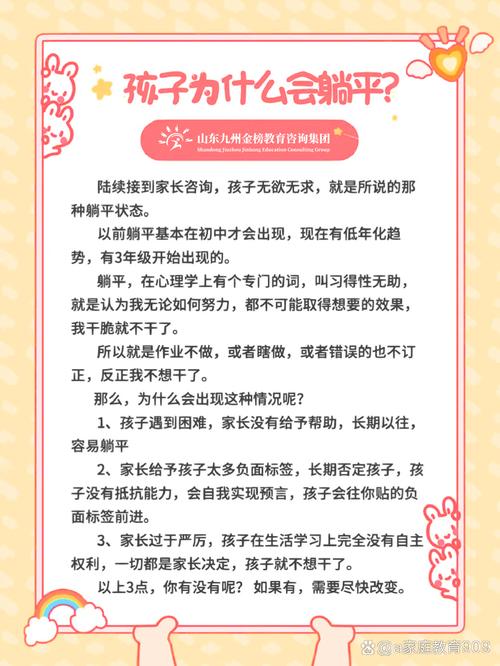

更值得警惕的是学习内驱力的消蚀,教育学者张明华教授的跟踪研究发现,长期依赖课外辅导的学生,自主学习能力普遍低于同龄人30%,某重点高中班主任分享的案例极具代表性:常年补习的优等生进入大学后,有43%出现明显的学习适应障碍,这些数据揭示了一个残酷真相:过度辅导正在培养"提线木偶式"的被动学习者。

【教育迷思:我们究竟在焦虑什么?】 深入分析家长群的聊天记录,"剧场效应"无处不在,当第一个家长站起来看戏,所有人不得不随之站立,这种群体性焦虑催生出畸形的教育军备竞赛,深圳某培训机构推出的"清北预备营",尽管收费高达5万元/月,仍在开放报名3分钟内满员,这种非理性投入背后,是对教育本质的严重误读。

教育评价体系的单一化加剧了这种扭曲,当升学率仍是学校最重要的KPI,当211/985院校成为优质工作的敲门砖,家长的选择空间被压缩得越来越小,某三线城市中学校长无奈表示:"我们知道全面发展的重要性,但高考指挥棒就在那里。"这种系统性矛盾将无数家庭卷入无法停歇的竞争漩涡。

【破局之道:寻找第三条道路】 在江苏某实验小学,暑期"成长护照"计划已实施五年,每个学生自主规划包含阅读、运动、社会实践的个性化方案,教师团队提供专业指导,跟踪数据显示,参与该计划的学生不仅学业成绩保持稳定,在创造力、社交能力等维度显著优于传统补习群体,这种探索证明:暑期教育可以有更丰富的可能性。

家庭教育专家陈立提出的"三三制"方案正在被更多家庭采纳:1/3时间用于学业巩固,1/3发展兴趣特长,1/3留给自主探索,北京某科技公司高管的实践颇具启发性:他为孩子设计的暑假包含数学思维训练、帆船夏令营和社区志愿服务,这种组合既保持学习连贯性,又培养了综合素质。

【专业建议:理性决策的四个维度】 教育规划师建议家长建立科学的评估体系:首先客观分析孩子的学业现状,区分"必要补差"和"盲目培优";其次考量家庭经济承受能力,避免教育投入挤占正常生活开支;再次尊重孩子意愿,12岁以上儿童应拥有课程选择的话语权;最后关注隐性成本,那些被牺牲的睡眠时间、亲子关系同样需要计入教育成本。

多元化解决方案正在兴起,某在线教育平台推出的"模块化课程"允许按需组合,家长可为孩子定制包含艺术熏陶、体能训练、学科强化的个性方案,杭州某社区组织的"混龄学习小组",通过高年级学生带教、职业人士分享等形式,开创了低成本高质量的教育新模式。

【未来展望:教育本该有的样子】 在广东某乡村小学,暑期"自然课堂"让孩子们在稻田里学习生物知识,在溪流边探讨物理原理,这种回归生活本真的教育方式,正在重新定义学习的内涵,教育学者呼吁:暑期应该成为知识应用的试验场,而非单纯的知识灌输车间。

当某科技公司开始将暑期社会实践纳入招聘评估体系,当顶尖高校面试越来越关注学生的独特经历,教育风向的转变已然开始,上海某重点高中毕业生凭借自主完成的社区改造项目获得常春藤名校青睐,这个案例预示着:未来真正稀缺的,不是装满知识的容器,而是具有生命力的成长个体。

按下教育焦虑的暂停键 站在盛夏的十字路口,每个家庭都需要勇气打破"别人都报"的思维定式,教育的终极目标不是装满一桶水,而是点燃一把火,当我们把暑假还给本应有的蝉鸣、汗水与星空,或许能让孩子找回最珍贵的成长礼物——对世界永不停息的好奇,对生命永不褪色的热爱,这个夏天,不妨尝试关掉几盏补习班的日光灯,让孩子在真实的阳光里,长成他们应有的模样。