当14岁的女儿第三次把作业本撕碎扔出窗外时,李女士终于意识到问题的严重性,这个曾经品学兼优的模范生,升入初二后突然像变了个人:早晨赖床装病、上课神游天外、作业敷衍了事,最近甚至发展到逃课去奶茶店发呆,类似的场景正在无数家庭上演——据2023年教育统计数据显示,初中阶段厌学现象发生率高达38.7%,其中女生占比超过六成,面对这个困扰千万家庭的难题,我们需要像解读密码般揭开厌学表象下的深层原因。

青春期心理地图:理解比说教更重要 13-15岁少女正在经历人类成长史上最复杂的生理心理重构,大脑前额叶皮层尚未发育成熟,导致情绪管理能力薄弱;雌激素分泌量激增200%的生理现实,使她们时刻处于"情绪过山车"状态,此时若单纯用"要懂事""要努力"的说教,无异于要求刚学步的婴儿参加马拉松。

案例中的小月(化名)在心理咨询时吐露:"每天光是控制自己不在课堂上尖叫就用尽了力气,回家还要面对妈妈失望的眼神。"这印证了发展心理学家埃里克森的理论:青春期核心任务是建立自我同一性,这个过程需要家长像容器般承接孩子的混乱与矛盾。

厌学行为的七层密码解读

-

生理密码:睡眠不足与昼夜节律冲突 初中生平均睡眠时间仅6.5小时,远低于9小时生理需求,长期睡眠剥夺直接导致前额叶功能受损,表现为注意力涣散、情绪失控,建议:将就寝时间提前至22:00,周末补觉不超过2小时。

-

心理密码:自我价值的重构危机 当数学老师当众说"女生到初中就跟不上了",这句话成为击垮小月学习动力的最后一根稻草,青春期女生对评价敏感度是男生的3倍,需要建立"过程导向"的鼓励体系。

-

关系密码:同伴压力的隐形枷锁 班级里形成的"努力可耻"亚文化,使认真听课的学生遭受排挤,家长要帮助孩子建立多元社交圈,培养"温和而坚定"的社交能力。

-

认知密码:意义感缺失的认知迷雾 "学这些有什么用?"的质疑背后,是抽象思维发展的必然过程,可采用"现实联结法",如将抛物线定理与投篮轨迹结合讲解。

-

情绪密码:焦虑的躯体化表现 小月频繁的胃痛就医记录,实则是焦虑情绪的躯体转化,建议引入正念呼吸训练,每天10分钟"情绪天气预报"练习。

-

家庭密码:代际创伤的隐性传递 咨询发现,李女士少女时期也曾因成绩下滑遭父亲体罚,未处理的创伤会通过微表情、语气等非言语方式代际传递。

-

社会密码:信息过载的认知眩晕 短视频时代,青少年日均接受信息量是2000年时的60倍,建议建立"数字斋戒日",每周设定无屏幕时间段。

破局之道:构建成长型支持系统

-

信任重建三步法 (1)"空白时间"计划:每天预留30分钟不谈论学习的纯聊天时间 (2)"错误展览馆":家长主动分享自己学生时代的挫败经历 (3)"成长观察员":用手机随手记录孩子的积极瞬间

-

学业压力分流方案 (1)定制"跳一跳够得着"的目标:将班级排名目标改为掌握3个新知识点 (2)建立"错题博物馆":把错误转化为学习勋章 (3)发明"知识经纪人"游戏:让孩子给家长讲解当天所学

-

兴趣唤醒实验 (1)学科跨界计划:用流行歌曲记忆化学元素周期表 (2)"21天发现之旅":每天记录3个生活中有趣现象 (3)创设"家庭研究院":共同研究某个现实问题(如小区垃圾分类)

-

家庭能量场改造 (1)设立"情绪安全词":当任何一方情绪失控时使用暂停口令 (2)创建"成长能量墙":张贴全家人的进步足迹 (3)实施"角色互换日":每月让孩子担任家庭日程规划师

特别警示:需要专业介入的红色信号 当出现持续两周以上的情绪低落、自伤倾向、幻觉幻听等症状时,务必及时寻求心理医生帮助,切记药物治疗需配合心理辅导,切忌病急乱投医。

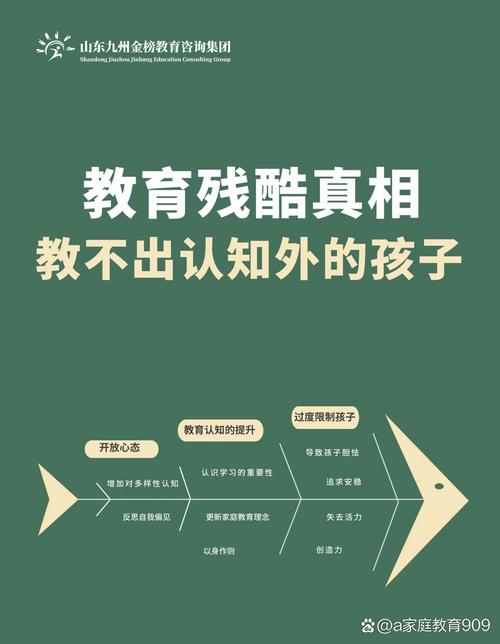

教育者的自我修行 面对女儿的厌学,家长要警惕三种常见误区: (1)灾难化联想:"现在这样以后怎么办" (2)自我价值绑定:"你成绩差让我很丢脸" (3)过度补偿心理:"我当年没实现的你要完成"

建议家长进行"情绪温度计"练习:每天记录自己的焦虑值,找到压力源,必要时寻求家长成长小组支持,记住教育不是单兵作战。

青春期是造物主赐予人类的第二次诞生机会,当我们用解码的耐心替代批判的急躁,用理解的智慧置换焦虑的对抗,厌学危机就可能转化为珍贵的成长契机,就像小月妈妈在咨询半年后分享的:"原来不是女儿变坏了,而是我们都需要学习新的相处语言。"教育的真谛,或许就是陪孩子一起,在迷茫中寻找光亮,在跌倒时练习飞翔。