困局背后的深层密码

当蝉鸣声穿透纱窗,暑期过半的焦虑开始在家校之间蔓延,某重点小学五年级的班主任发现,班级群里的"作业打卡"日渐稀疏,家长们的咨询信息却日益密集:"孩子作业本还和新发时一样干净""每天盯着写作业就像打仗",这种现象并非个案,全国基础教育质量监测数据显示,近63%的中小学生存在不同程度的暑期作业拖延现象,这背后折射出的,是传统教育模式与当代儿童发展需求的深层断裂。

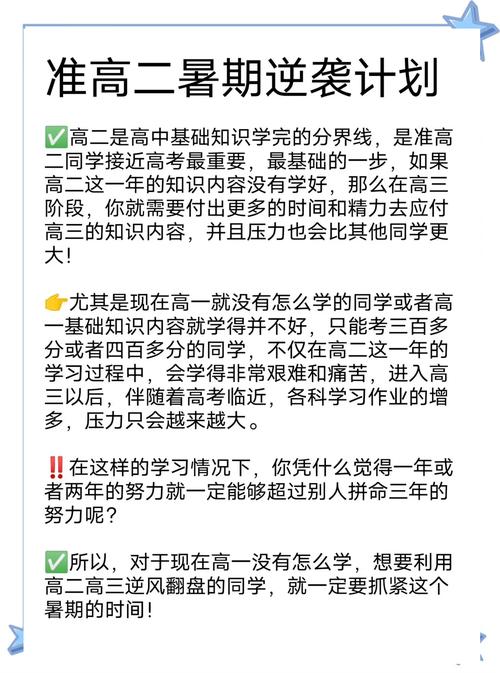

暑假作业的原始设计理念,本是通过温故知新保持学习连贯性,但在信息爆炸的今天,这种单纯的知识重复已显疲态,脑科学研究显示,持续的知识输入需要与情感体验、实践应用相结合才能形成有效记忆,当作业沦为机械抄写,其认知价值已低于孩子刷短视频时获得的即时反馈,更值得警惕的是,高压监管下的作业完成,正在透支孩子宝贵的内驱力——华东师范大学的追踪研究表明,被强制完成假期作业的学生,开学后自主学习意愿平均下降27%。

破局三步法

第一步:重建学习目标认知

在南京某实验小学的暑期实践课上,教师们将数学作业设计成"家庭旅行预算师"的角色扮演,孩子们需要规划真实出游路线,计算交通、食宿费用,制作图文并茂的预算报告,这种目标重构使作业完成率从58%跃升至92%,教育心理学中的自我决定理论揭示,当任务具备"自主感""胜任感""归属感"时,内驱力会自然萌发。

家长可以尝试将作业转化为探索工具:让作文变成家族口述史的记录,让数学题成为超市比价的计算,让科学观察升级为小区生态调查,北京师范大学实验中学的案例显示,经过目标重构的暑期作业,学生的知识留存率提升41%,问题解决能力提高33%。

第二步:设计激励生态系统

成都某培训机构开发的"学习能量站"系统值得借鉴,孩子每完成30分钟有效学习,就能为虚拟城市积攒1度清洁能源,累积到特定数值可兑换科学实验套装,这种将即时反馈与延时奖励结合的机制,完美契合多巴胺分泌规律,神经教育学实验证实,合理的奖励机制可使前额叶皮层活跃度提升19%,显著增强执行控制能力。

家庭可以建立可视化进度体系:用乐高积木搭建"知识金字塔",每完成一个科目就添加一层;制作"学习冒险地图",每个任务节点设计趣味挑战,切记避免物质贿赂,而应侧重体验奖励:额外的公园探索时间、自主决定周末菜单的权利等,这种设计既保持激励效能,又避免扭曲学习动机。

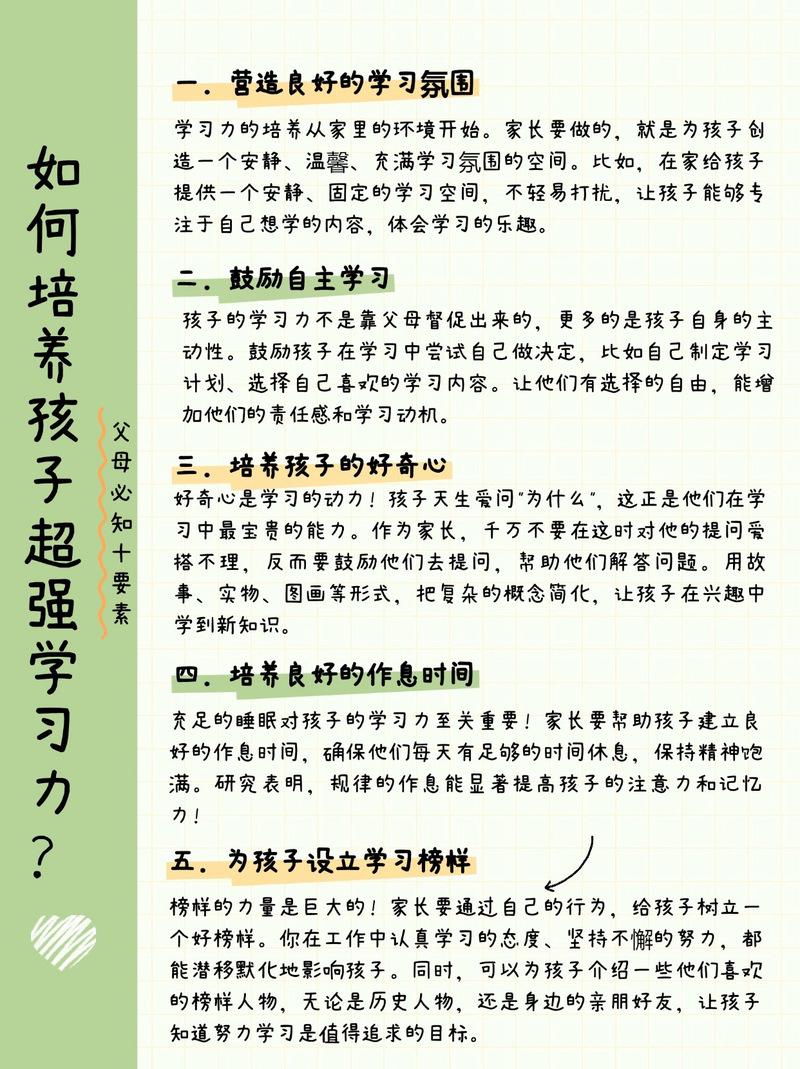

第三步:营造沉浸式学习场域

上海某国际学校的"移动书房"项目带来启示:在客厅角落搭建帐篷书房,配备定时器、降噪耳机、思维导图板;阳台改造为自然观察站,放置显微镜和标本夹;厨房变身化学实验室,计量食材就是测量实践,空间心理学研究显示,特定环境暗示可使任务启动效率提升40%。

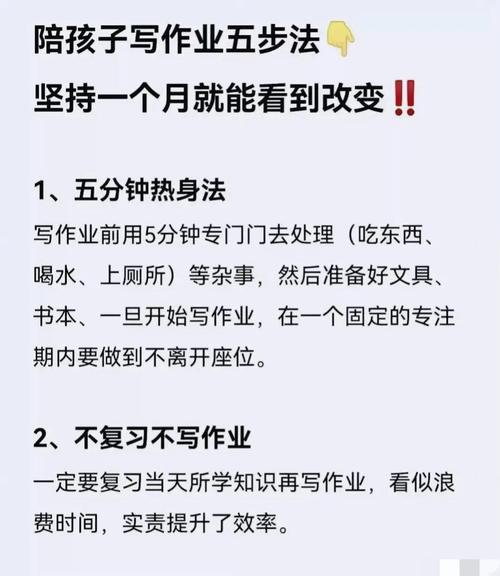

时间管理需要遵循认知规律:采用"番茄工作法"改良版,25分钟专注学习后安排5分钟体能游戏;建立"学习生物钟",固定上午黄金时段处理难点任务,重要的是保持节奏弹性,某教育科技公司的用户数据显示,保留20%自由调控空间的时间表,执行完成率比严格计划高出58%。

家长角色进化论

杭州一位父亲的成功案例颇具启发性:他主动报备自己的工作进度,与孩子形成"成长同盟",每晚全家围坐分享当日收获,父母的职场挑战与孩子的学习难题获得同等尊重,这种平等对话使孩子周均自主学习时间从4.6小时增至11.2小时,发展心理学指出,12岁以上儿童对"双向成长关系"的需求超越单向指导。

情绪管理需要认知重构:将"作业监督"转化为"成长观察",建立"进步发现本",每日记录三个学习闪光点;设置"困难锦囊箱",将挑战转化为可拆解的步骤,当家长学会用摄影师的视角而非裁判的姿态参与学习过程,亲子冲突频率可降低76%。

突围新思维

游戏化学习不是简单的积分奖励,而是深层动机设计,某在线教育平台开发的"文明复兴"历史作业系统,让孩子通过完成任务解锁不同时代的文明成就,这种史诗叙事使完课率达到98%,脑电波监测显示,在这种模式下,θ波(深层记忆波)出现频率是传统模式的2.3倍。

跨学科实践正在重塑作业形态,深圳某校的"城市设计师"项目,融合数学测量、物理结构、美术设计、社会调查等多学科知识,学生作品直接被纳入社区改造方案,这种真实问题解决带来的成就感,使78%的学生主动延长学习时间,项目评估显示,参与学生的批判性思维得分超出对照组31个百分点。

在这个知识获取渠道多元化的时代,暑假作业的突围本质上是教育范式的升级,当我们不再执着于纸面任务的完成度,转而关注思维品质的锻造、学习元能力的培养,那些曾经令人焦虑的空白作业本,或许正在书写未来教育的新可能,毕竟,教育的终极目标不是填满暑假,而是点燃整个求知的盛夏。