开始)

九月初的傍晚,李女士攥着女儿朵朵的数学试卷在办公室里坐立难安,卷面上歪歪扭扭的"58分"像根刺扎在心头,同事炫耀孩子考了双百的声音在耳边挥之不去,这样的场景正在无数新生家长中上演,当我们把目光投向刚迈入校门的孩子,那些稚嫩笔迹下的分数究竟意味着什么?

解码一年级成绩的深层意义

首都师范大学儿童发展研究中心2023年的跟踪调查显示,87%的一年级学生存在不同程度的适应性问题,这个阶段的学习成果与智力水平关联度仅为0.32,却与家庭教养方式呈现0.71的正相关,教育部的《小学低段教学指导意见》明确指出,此阶段核心任务是培养学习兴趣而非知识积累。

在上海某重点小学担任班主任15年的王老师观察到:"那些超前学习的孩子在三年级后劲不足的概率是普通学生的2.3倍,过早透支学习热情就像给幼苗施了过量化肥。"大脑前额叶皮层要到12岁才基本成熟,这意味着低年级儿童的专注力和逻辑思维尚在萌芽阶段。

家长常见的三大教养误区

-

过度补习的恶性循环 北京海淀区某培训机构数据显示,一年级补课人数较五年前增长340%,但参加补习的学生中有68%出现睡眠不足症状,更值得警惕的是,这些孩子游戏时间被压缩至日均17分钟,远低于教育部建议的1小时户外活动标准。

-

横向比较的隐形伤害 "你看隔壁小明都能考满分"这类比较性语言,会使儿童产生持续性的自我否定,儿童心理学家发现,长期处于比较环境中的孩子,其焦虑水平是同龄人的3.2倍,这种影响往往持续到青春期。

-

负面标签的心理暗示 "你就是粗心""怎么这么笨"等评价正在悄悄改写孩子的自我认知,斯坦福大学实验表明,被贴上负面标签的儿童在后续测试中失误率增加42%,且更早出现习得性无助倾向。

科学干预的七个关键策略

-

构建安全感的三维空间 每天保证15分钟不受打扰的亲子时光,可采用"三明治沟通法":先描述具体进步("今天收拾书包比昨天快了两分钟"),再提出改进建议("我们可以一起练习看时钟"),最后给予情感支持("妈妈会一直陪着你")。

-

点燃学习兴趣的魔法时刻 将认字任务融入超市购物,让孩子寻找带"米"字旁的商品;用乐高积木理解加减法;通过给玩具量身高学习度量单位,上海家庭教育指导中心开发的"游戏化学习包"显示,采用趣味教学法的儿童,知识留存率提升57%。

-

家校协作的黄金法则 定期与老师进行"3+1"式沟通:了解三个课堂表现亮点,聚焦一个改进方向,杭州某实验小学的实践表明,这种沟通模式能使教育合力提升40%,切记避免当众质疑教师权威,维护孩子对老师的信任感。

-

评估体系的科学重构 建立包含学习态度(40%)、生活习惯(30%)、知识掌握(30%)的评估体系,记录孩子能保持专注的时间变化、整理书包的自主程度等成长轨迹,广州某重点小学的跟踪数据显示,采用多维评价的学生,三年后综合素质排名普遍提升20个位次。

-

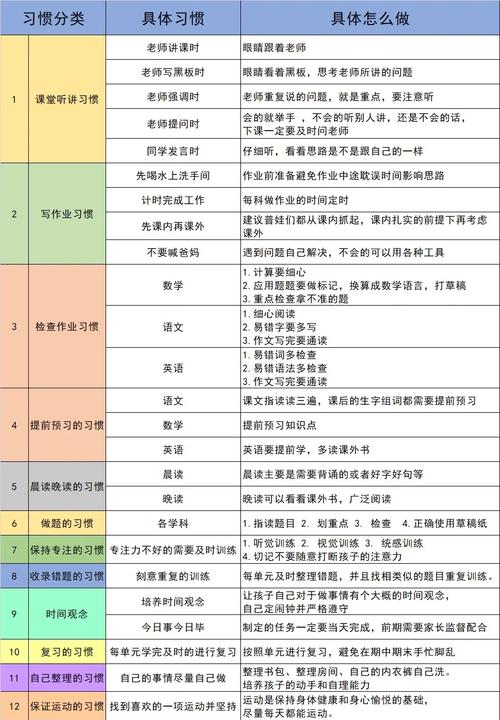

学习习惯的渐进培养 实施"20-5-20"学习法:每天20分钟亲子阅读,5分钟口算游戏,20分钟自由探索,重点训练"预备-执行-检查"三步骤,如完成作业后引导孩子自查三步曲:有没有漏题?书写是否工整?学具是否收好?

-

特殊情况的专业应对 当发现持续性的读写障碍(如bd不分超过三个月)、计算困难(10以内加减法错误率超50%)时,应及时寻求专业评估,北京儿童医院学习困难门诊数据显示,早期干预的有效率可达92%。

-

家长自我的认知升级 建立"教育日志"记录教养心路,参加家长成长工作坊,深圳家庭教育研究院的调研表明,持续学习的家长,其子女情绪管理能力高出平均值28个百分点。

超越分数的成长维度

在东京大学教授佐藤学跟踪30年的教育研究中,那些在低年级获得充分情感支持的孩子,在成年后的职业成就和幸福指数上反而更具优势,真正决定人生高度的不是起跑时的速度,而是持续奔跑的耐力和享受路途的心态。

当我们俯身平视孩子的眼睛,会看见比分数更重要的成长印记:那道终于独立解出的数学题里闪烁的思考光芒,那篇虽然错字连篇却充满想象力的日记中跃动的创造火花,教育的真谛不在于填满木桶的每块短板,而在于点燃心中的那簇火焰。

(全文共1582字)