在家庭教育咨询室,一位母亲焦虑地讲述着:"每天写作业就像打仗,孩子不是发呆就是玩橡皮,两页生字能写三个小时..."这样的场景正在无数家庭上演,根据中国青少年研究中心2022年发布的调查数据显示,7-15岁学龄儿童中,78.6%存在不同程度的作业抵触情绪,63.2%的家长反映孩子存在注意力分散问题,这些数字背后,折射出当代教育面临的深层挑战。

问题背后的多维解析 (1)心理动因的冰山模型 表面看似简单的"不爱写作业",实则隐藏着复杂的心理机制,加拿大心理学家德西的自我决定理论指出,当个体感受不到自主性、胜任感和归属感时,就会产生行为抵触,许多孩子面对作业时,正处于这种三重缺失状态:机械重复的作业内容剥夺了选择权,超出能力的任务要求摧毁了胜任感,家长监督时的负面情绪切断了归属感。

(2)生理发展的阶段特征 7-12岁儿童的前额叶皮层尚未发育成熟,这直接导致其执行功能存在局限,美国神经学家卢娜的研究表明,这个年龄段儿童的持续注意力时长通常只有20-30分钟,且极易受到环境刺激影响,要求他们持续端坐完成作业,本质上是在对抗大脑发育的自然规律。

(3)环境因素的叠加影响 现代家庭普遍存在的"过度教养"现象,正在制造新的教育困境,华东师范大学的调查显示,68%的家庭存在作业代管现象,家长在辅导过程中平均每5分钟就会发出一次指令,这种持续的外界干预不仅破坏孩子的自主性,更会形成"被动注意"模式——即只有在外界刺激下才能维持注意力。

构建支持性学习系统的实践路径 (1)家庭环境的重构策略 建立"学习仪式感":通过固定时间、固定环境、固定流程形成条件反射,例如设定"作业前准备三步曲"(整理桌面、准备文具、深呼吸),这种仪式能帮助孩子快速进入学习状态。

实施"番茄工作法改良版":将作业时间切割为15分钟专注+5分钟活动的循环单元,配合可视化进度表,北京某小学的实践数据显示,这种方法使学生的作业效率提升40%,抵触情绪下降35%。

创设"无干扰生态":采用物理隔离法(如使用专注力帐篷)、感官降噪法(白噪音背景音乐)、数字断离法(启用专注模式电子设备)三位一体的环境改造方案。

(2)认知能力的系统训练 执行功能训练游戏:通过"反向西蒙说"(要求做出与指令相反的动作)、"数字舒尔特"(快速定位混乱数字)等游戏,提升工作记忆和抑制控制能力,浙江大学附属儿童医院的临床数据显示,持续8周的训练可使注意力水平提升27%。

元认知策略培养:引导孩子建立"作业预演-过程监控-结果评估"的思维闭环,例如使用"三色标记法"(红色代表难题、黄色存疑、绿色完成),帮助其形成自我调节的学习策略。

(3)教育共同体的协同机制 家校作业协商制度:建立个性化的"作业契约",允许学生在教师指导下自主选择作业形式,上海某实验学校推行"作业超市"模式后,学生作业提交率从82%提升至96%。

跨代际学习小组:组织不同年龄段学生形成互助小组,通过"小老师"角色扮演增强学习动机,实践证明,担任讲解者的学生知识留存率可达90%,远超被动听讲时的20%。

特殊案例的干预方案 (1)对抗拖延的"启动策略" 针对严重拖延案例,可采用"五分钟启动法":先完成最简单的任务项,利用完成带来的成就感推动后续作业,配合"进度可视化"工具(如可撕式任务条),将抽象任务转化为具象成果。

(2)情绪障碍的疏导方案 当作业抵触伴随强烈情绪反应时,需要引入"情绪温度计"技术:教孩子用1-10分评估焦虑程度,配合深呼吸、肌肉放松等生理调节方法,建立"安全词"机制,允许孩子在达到临界点时暂停作业。

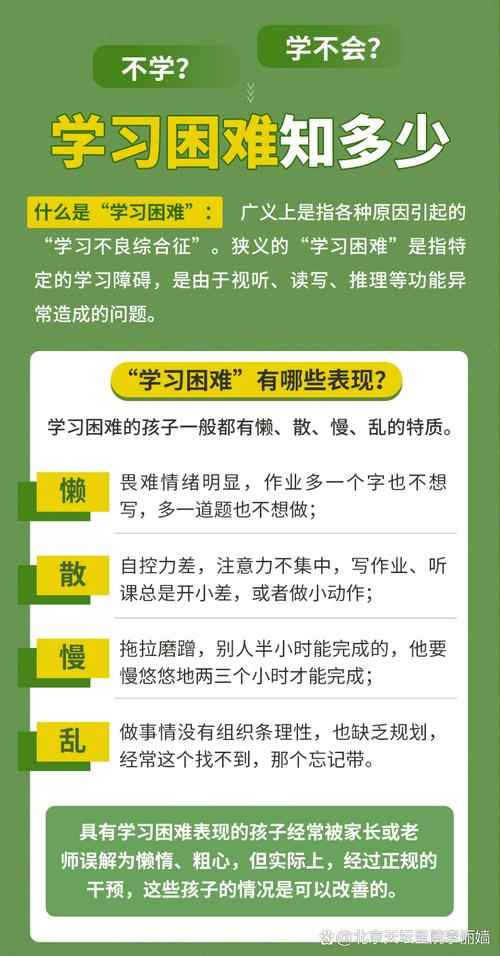

(3)学习障碍的识别与干预 对于持续存在的注意力问题,需警惕潜在的学习障碍(如ADHD、读写障碍),专业评估应关注:任务切换频率、细节关注度、工作记忆容量等核心指标,确诊案例需要医学、教育、心理的三维干预。

教育理念的范式转换 (1)从"时间投入"到"认知参与"的转变 最新脑科学研究表明,真正的学习发生在深度认知参与时,与其监督孩子枯坐两小时,不如培养30分钟的高效专注,这种转变需要家长克服"时间焦虑",接受间歇性休息的合理性。

(2)从"缺陷补偿"到"优势培育"的转向 每个孩子的注意力特质都有其神经学基础,有的属于"激光型专注",有的属于"探照灯型注意",教育者需要识别其认知风格,设计相匹配的学习方案,而非强行统一标准。

(3)从"即时纠正"到"发展等待"的进化 儿童注意力的发展遵循U型曲线,在特定阶段会出现暂时性退行,教育者需要建立"发展性眼光",理解某些注意力问题会随着前额叶发育自然改善,避免过度干预造成二次伤害。

在深圳某重点小学的实践案例中,三年级学生小明(化名)经过三个月的系统干预,作业完成时间从120分钟缩短至45分钟,单元测试成绩提升20分,这个转变始于教师调整作业难度梯度,家长改变监督方式,配合专业的认知训练,这个案例揭示:当教育者真正理解孩子行为背后的逻辑,就能找到破局之道。

解决作业抵触与注意力问题,本质上是重建学习生态的过程,它需要教育者具备神经科学的认知、心理学的洞察、教育学的智慧,当我们不再将这些问题简单归咎于"懒惰"或"不听话",而是以专业、耐心、系统的方式进行干预时,就会看到改变正在发生,这不仅是帮助孩子跨越眼前的学习障碍,更是培养其终身受益的自我调控能力。