清晨七点的阳光透过纱帘,李女士发现女儿小雯第三次把书包扔在玄关,这个原本乖巧的六年级女孩,最近总在早餐桌前重复着"妈妈,我真的不想去学校",这不是个别案例,根据2023年中国青少年发展研究院的调查数据显示,12-15岁女生阶段性厌学发生率已达37.6%,其中62%的案例存在未被察觉的心理需求。

解码"不想上学"背后的心理密码 当女孩说出这句话时,家长首先要做的是摘下"问题学生"的滤镜,这个看似简单的抗拒行为,可能是多重因素交织的求救信号,北京师范大学教育心理研究所的追踪研究发现,青春期女孩的厌学情绪80%源自人际关系困扰,可能是被忽视的社交焦虑,比如小团体排挤带来的孤独感;也可能是对异性交往的困惑,在传统教育环境中难以启齿的懵懂情愫。

某重点中学的心理教师王老师曾处理过这样的案例:初三女生小林连续三周谎称生病拒学,经深入沟通发现,根源竟是数学老师无意间说她"女生学不好理科"的刻板印象,这个案例提醒我们,有时教师的某句评价,就可能成为压垮自信的最后一根稻草。

建立情感联结的黄金三小时

-

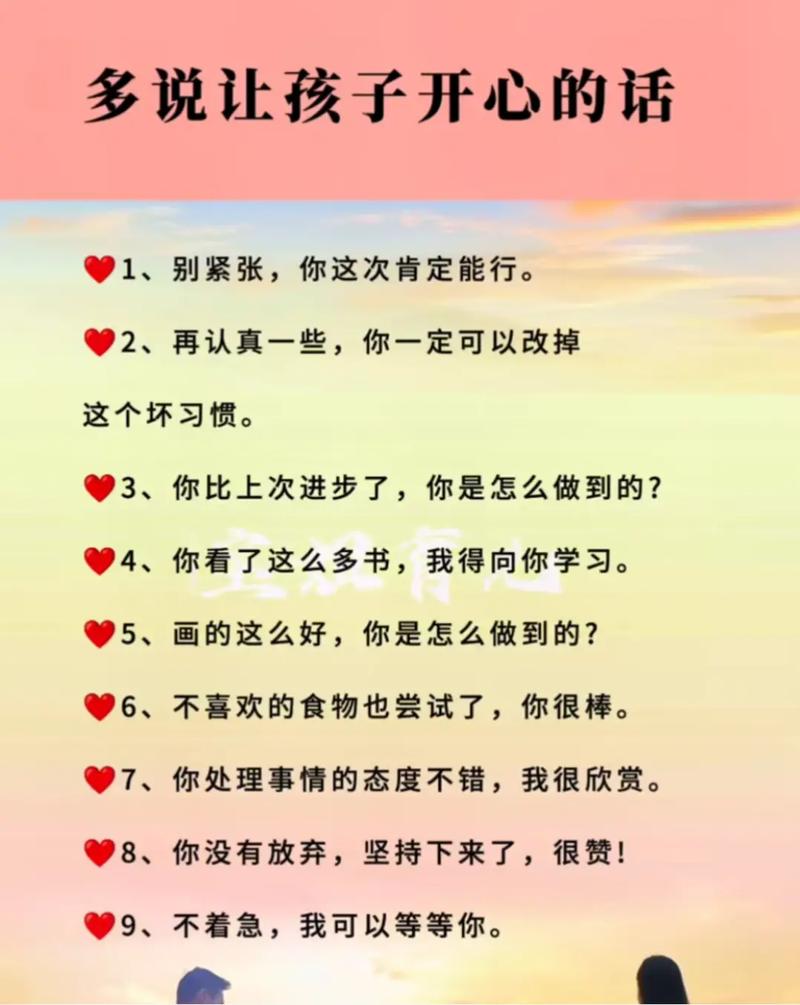

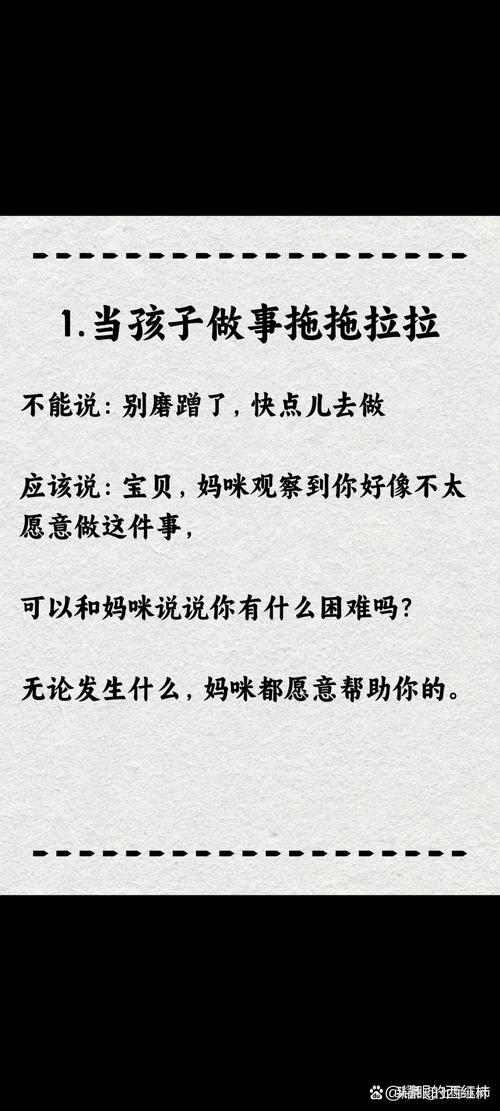

晨间十分钟:创造"安全气泡" 当孩子说出"不想上学",切忌立即反驳,家长可以蹲下保持视线平齐,用"妈妈注意到你这周有三天穿校服特别慢"的观察式开场,某小学班主任张老师建议,在玄关准备情绪温度计贴纸,让孩子每天用不同颜色表达心情,这个动作本身就能建立情感联结。

-

课后两小时:打造心灵缓冲区 海淀区某知名小学的家校共育实验显示,设置"放学吐槽时间"能降低37%的厌学情绪,家长可以说:"今天有没有特别想吐槽的三件事?"注意要避免评价式回应,当孩子说"同桌偷看我的日记"时,比起"你应该告诉老师",更好的回应是"这确实让人生气,如果是妈妈可能会先深呼吸三次"。

-

睡前故事时间:重塑校园认知 选择《窗边的小豆豆》《佐贺的超级阿嬷》等描绘校园温情的书籍共读,心理学教授李明建议,在读到关键情节时暂停,用"如果是你,会怎么做"引导思考,这种移情训练能帮助女孩建立积极的校园期待。

应对不同类型厌学的策略工具箱

-

学业型倦怠:某市重点中学的实践表明,将作业分解为"闯关任务",每完成一个模块奖励15分钟自由活动时间,能提升42%的学习效率,家长可协助制作可视化的学习进度树,每片树叶代表一个知识点掌握。

-

社交型焦虑:角色扮演游戏效果显著,当孩子说"同学都不理我"时,家长可以扮演不同性格的同学,示范如何开启对话,上海某心理咨询中心的数据显示,经过10次情景模拟训练,87%的社交焦虑学生能主动建立友谊。

-

青春期困惑:建议建立"成长手账本",首页贴上信任的成人联系方式(班主任、姨妈、心理咨询师等),广州某中学的实践案例中,设置"粉色信箱"匿名提问机制,使83%的女生更愿意主动求助。

重建校园归属感的五个仪式

- 秘密基地计划:在书包里放置家庭合照钥匙扣,课间触碰时获得心理支持。

- 校园发现家游戏:每天记录三件校园暖心小事,周末兑换家庭电影夜。

- 能量补给站:准备内含薄荷糖、励志便签的"勇气锦囊",应对焦虑时刻。

- 成长里程碑:与老师协商设置个性化目标,如"主动发言三次/周",达成后颁发家庭勋章。

- 情绪逃生舱:约定特殊暗号(如发送emoji表情),当情绪崩溃时可申请提前离校。

专业干预的预警信号 当出现持续两周以上的躯体症状(头痛、腹痛)、社交功能退化(拒绝所有集体活动)、自我伤害倾向时,需要及时寻求专业帮助,北京安定医院青少年门诊统计显示,早期心理干预可使85%的厌学症候群在三个月内改善。

教育的本质是点燃而不是灌输,当我们的女儿说出"不想上学",这不是叛逆的宣言,而是成长的邀约,就像大禹治水,疏胜于堵,用倾听代替说教,用陪伴战胜焦虑,我们终将在理解的土壤里,培育出向阳而生的勇气之花,每个抗拒上学的清晨,都是重建亲子信任的契机,让我们携手女孩们,在校园这片成长的试验田里,播种希望,收获生命的韧性。