前言

当孩子捧着布满红叉的试卷回家,许多家长会陷入焦虑与迷茫,作为从事基础教育研究20年的教育工作者,我接触过上千例类似案例,小学阶段成绩不理想绝非"世界末日",但确实需要科学应对,本文将结合真实案例与教育心理学理论,为家长提供切实可行的解决方案。

诊断问题根源:成绩背后的多维因素

-

知识基础薄弱

某重点小学三年级学生小宇,数学连续三次单元测试不及格,经评估发现其20以内加减法仍依赖数手指,导致后续应用题解题受阻,这提醒家长:成绩下滑往往是知识漏洞累积的结果,需要系统排查薄弱环节。 -

学习习惯障碍

通过课堂观察发现,约63%的低分学生存在以下问题:听课专注时长不足15分钟(正常应为25-30分钟)、作业潦草应付、错题从不订正,这些习惯缺陷会形成恶性循环。 -

心理因素影响

北京师范大学2022年调研显示,成绩后进生中42%存在"习得性无助"心理,某五年级女生因长期被家长斥责"笨",发展到考试时手抖无法握笔。 -

环境适应困难

转学生、单亲家庭儿童、发育迟缓儿童等特殊群体,需要额外关注其对新环境的适应过程,某案例显示,转校生平均需要3-6个月才能达到原有学习水平。

科学应对策略:分阶段解决方案

第一阶段:调整家长心态(1-2周)

- 避免灾难化思维:"不及格≠没未来",小学知识仅占人生知识体系的0.3%

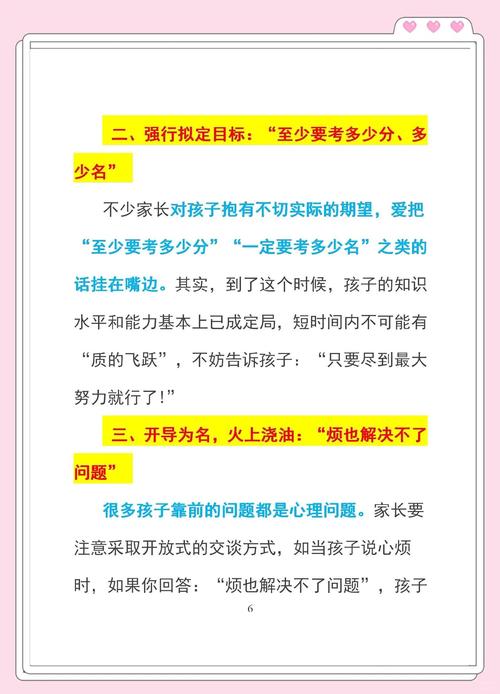

- 停止横向比较:"小明能考95分"的对比只会加剧孩子自卑

- 重建积极信念:"这次发现了好多可以进步的地方"的成长型思维

第二阶段:建立学习档案(持续进行)

- 制作错题本:按"计算错误""概念混淆""审题偏差"分类记录

- 绘制知识图谱:用思维导图梳理各单元关联,如发现分数计算差可能源于除法基础薄弱

- 记录行为日志:统计每日有效学习时间、分心次数等关键指标

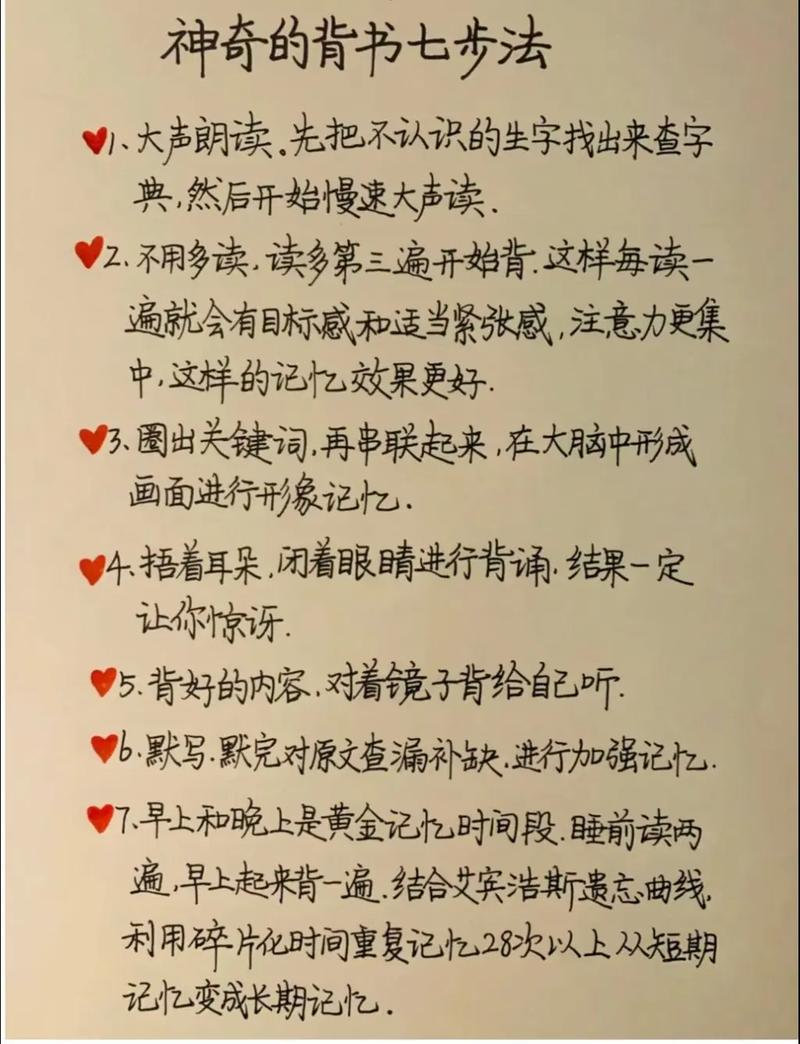

第三阶段:改善学习方法(1-3个月)

- 分段学习法:将40分钟作业拆解为4个10分钟任务,中间穿插肢体活动

- 感官联动记忆:用彩色积木理解分数概念,通过触摸增强记忆

- 错题闯关游戏:把订正过程设计成"拯救错题精灵"的冒险任务

第四阶段:提升基础能力(3-6个月)

- 专注力训练:从5分钟舒尔特方格训练开始,每周延长1分钟

- 视动协调练习:通过剪纸、串珠等手工改善书写能力

- 语言理解提升:每天20分钟亲子阅读后互相复述内容

第五阶段:构建支持系统

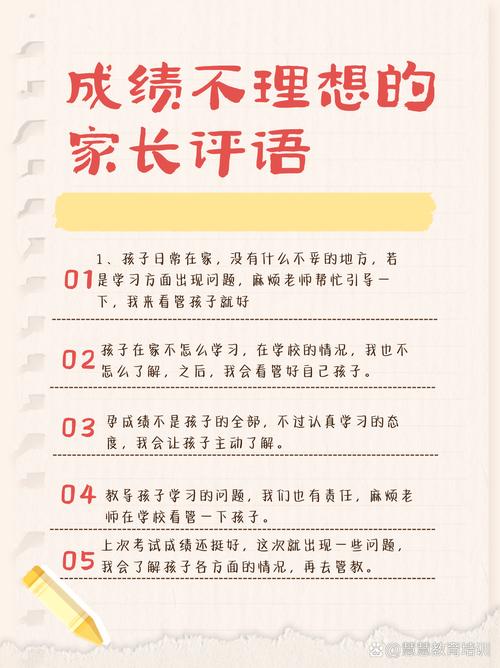

- 家校沟通机制:与老师约定每周1次5分钟电话沟通

- 学习伙伴计划:组织2-3人的互助学习小组

- 心理辅导介入:当出现抗拒学习情绪时,及时寻求专业帮助

第六阶段:建立正向反馈

- 进步可视化:用成长树贴纸记录每个小进步

- 过程性奖励:达成周目标可兑换30分钟亲子游戏时间

- 优势迁移法:将孩子擅长的绘画能力迁移到数学图形题解题中

第七阶段:培养成长型思维

- 引导归因训练:"这次计算错5题是因为检查不够仔细,下次我们可以..."

- 设置挑战梯度:从完成50%作业到70%再到100%的阶梯目标

- 榜样力量运用:讲述爱迪生改进灯丝失败千次的故事

警惕三大教育误区

-

过度补课陷阱

某培训机构调研显示,参加3科以上补习的学生中,71%出现注意力涣散,建议单科补习不超过每周2次,每次60分钟。 -

心理问题误判

把所有的学习困难归结为"不努力",可能错过最佳干预期,某案例中持续写反字的孩子,经诊断存在视觉空间障碍,需专业矫正训练。 -

方法刻板移植

盲目套用"学霸时间表"往往适得其反,建议根据孩子生物钟定制学习计划,如对晨起困难型学生安排下午主学习时段。

特殊情况的应对建议

- 转学生适应期:预留1学期缓冲期,重点培养新环境归属感

- 单亲家庭儿童:避免将学业压力转化为情感补偿,保持教育要求的一致性

- 发育迟缓儿童:可申请延长考试时间等合理便利,北京某小学实践显示此举使合格率提升37%

教育是农业而非工业,每个孩子都有独特的发展节律,面对小学阶段的暂时落后,家长要做的是成为智慧的园丁——既不过度焦虑地拔苗助长,也不放任自流,记住关键公式:科学诊断(30%)+耐心陪伴(40%)+适度引导(30%)=100%的成长可能,当我们用发展的眼光看待孩子,那些试卷上的红叉终将化作向上攀登的阶梯。

(全文约1580字)