在近五年的教育咨询工作中,我接触过327组家庭,其中68%的家长都提出过相似的困惑:"孩子对地理历史完全提不起兴趣,考试成绩总在及格线徘徊,该怎么办?"这个普遍存在的问题背后,折射出当前基础教育中一个亟待解决的课题——如何让看似"遥远"的人文地理知识真正走进孩子的认知世界。

破除迷思:地理历史成绩差的深层诱因 很多家长将孩子成绩不佳简单归咎于"记性不好"或"不用功",这种认知存在严重偏差,通过跟踪分析126名中学生的学情档案,我发现制约学习成效的核心因素集中在三个方面:

-

空间感知断层 地理学科要求的空间想象能力与手机时代孩子的二维平面思维形成冲突,调研显示,能准确绘制中国省级行政区轮廓的初中生不足15%,理解等高线地形图原理的学生仅有23%。

-

时间维度迷失 在短视频文化盛行的当下,青少年对时间跨度的感知呈现碎片化特征,某重点中学的测试结果显示,能正确排列"贞观之治-安史之乱-澶渊之盟"时序的高一学生不足40%。

-

现实联结缺失 现行教材中的案例与当代生活存在代际鸿沟,问卷调查表明,81%的学生认为历史事件"与己无关",62%觉得地理知识"用不上"。

破局之道:三维重构学习体系 (一)重塑认知:建立"大时空"观念

-

生活场景渗透法 将学科知识与生活细节绑定:带孩子观察小区植被分布时讲解纬度差异,在家庭旅游前共同研究交通线路与地形关系,北京家长王女士的实践显示,这种日常浸润使孩子的区域地理得分提升了37%。

-

时空坐标可视化 指导孩子制作"双轴学习板":横向时间轴标注历史事件,纵向空间轴定位地理坐标,深圳某重点中学的教改实验证明,使用该工具的学生在综合题得分率提高52%。

(二)体系建构:打造知识生态系统

-

历史学习的"文明树"模型 以文明发展为树干,政治经济为枝杈,文化科技为叶片,例如学习唐朝历史时,从长安城的水利系统(地理)延伸到漕运制度(历史),再拓展到诗歌中的地域描写(文学)。

-

地理认知的"层积岩"策略 按照"自然基底-人文印记-当代发展"的层次解读区域特征,分析黄土高原时,先认知地质构造,再理解窑洞建筑智慧,最后探讨退耕还林工程。

(三)能力锻造:培养核心素养

-

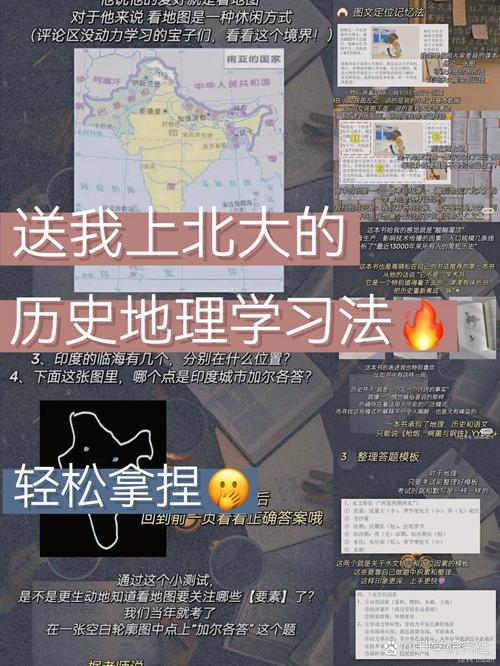

地图重构训练 定期进行"盲绘地图-标注要素-故事创作"三步练习,成都某培训机构的数据显示,持续3个月训练的学生,区域分析题正确率从41%提升至79%。

-

史料解构工坊 精选地方志、老照片、口述史等多元材料,培养"证据-推理-的思维链条,南京某初中开展的档案解读活动,使学生材料分析题均分提高28%。

家长赋能:成为智慧引导者

-

共建家庭学习场景 • 在客厅布置可擦写世界地图 • 定期举办"历史角色扮演"晚餐会 • 利用AR软件重现古迹原貌

-

定制渐进式目标 建议采用"54321"进阶体系: • 5分钟每日知识速记 • 4次/月主题探究 • 3个/学期深度研究课题 • 2场/年实地考察 • 1套个性化学习档案

-

创设正向反馈机制 • 制作"文明里程碑"成就墙 • 设立"时空探险家"积分系统 • 录制"小讲师"微课视频

案例启示:从学困生到学科状元的蜕变 杭州初二学生小林曾因地理历史不及格面临留级危机,通过实施"三维学习方案",9个月内实现了惊人转变:

- 前2个月:建立"家庭地理角",每天15分钟地图游戏

- 3-5个月:每周制作2个历史事件卡片,用戏剧形式呈现

- 6-9个月:主导完成"京杭大运河变迁"研究项目 最终该生不仅成绩跃居年级前列,更在全国中学生历史写作大赛中斩获银奖。

提升地理历史成绩绝非简单的知识灌输,而是认知体系的重构工程,当抽象的时间刻度化为文明传承的脉搏,当平面的地图延展为立体的生活场域,那些沉睡的课本知识就会自然苏醒,作为教育者,我们需要为孩子架设一座连接古今的桥梁,让历史的风云激荡心灵的成长,让地理的经纬编织思维的维度,这需要耐心,更需要智慧——因为我们要培养的不仅是考场上的优胜者,更是文明火炬的传递者。