当孩子在二年级显露出学习基础薄弱的问题时,焦虑的家长往往陷入两个极端:要么疯狂购买练习册开启填鸭式补习,要么忧心忡忡地带孩子做各种能力测试,作为从事基础教育研究15年的专家,我建议家长先放下焦虑,用专业视角重新审视这个"基础差"的命题,本文将从认知发展规律、教育方式转型、家校协同策略三个维度,为家长提供一套系统解决方案。

认知迷雾:重新定义"基础差"的本质 多数家长理解的"基础差"停留在考试成绩层面,却忽视了学习能力发展的深层逻辑,根据华东师范大学基础教育研究所的跟踪研究,小学低年级阶段真正关键的"基础"包含:视动协调能力(影响书写)、听觉辨识能力(影响拼音)、逻辑思维萌芽(影响数学)、语言理解能力(影响阅读),这些核心能力的正常发展窗口期持续到三年级上学期,意味着二年级孩子仍有充分的时间窗口进行能力补足。

典型案例中,我们发现80%的"基础薄弱"属于假性滞后,有个叫小雨的二年级学生,数学总在60分徘徊,家长焦虑地报了两个辅导班,但收效甚微,经过专业评估发现,小雨的空间想象能力比同龄人滞后8个月,这导致她无法理解图形题中的方位关系,通过每天15分钟的积木搭建游戏,三个月后她的数学成绩自然提升到85分,这个案例揭示:找准能力短板比盲目补习更重要。

教育突围:从"补课"到"养能"的范式转换 传统补习模式存在三大误区:过度依赖重复练习破坏学习兴趣、超前教学透支认知潜能、单纯知识灌输忽视能力培养,教育神经学研究表明,7-8岁儿童大脑前额叶皮层正处于关键发育期,此时更需要通过多样化刺激促进神经网络连接,而非单一的知识记忆训练。

建议家长实施"四维能力培养计划":

-

游戏化学习力训练:将拼音巩固融入词语接龙游戏,用"超市购物"情境演练加减法,通过"故事接龙"培养语言组织能力,台湾学者研究显示,游戏化教学能使低年级学生知识留存率提升47%。

-

阶梯式阅读工程:从每天15分钟亲子共读起步,逐步过渡到自主阅读,选择文字量30%、插图70%的桥梁书,重点培养提取信息能力和阅读耐力,切忌盲目追求阅读量,要建立"读-说-画"的立体输出模式。

-

生活化知识建构:将计量单位学习融入厨房帮厨,在小区散步时认识植物学分类,通过家庭旅行培养观察记录能力,真实情境中的学习迁移效率是课堂学习的3.2倍。

-

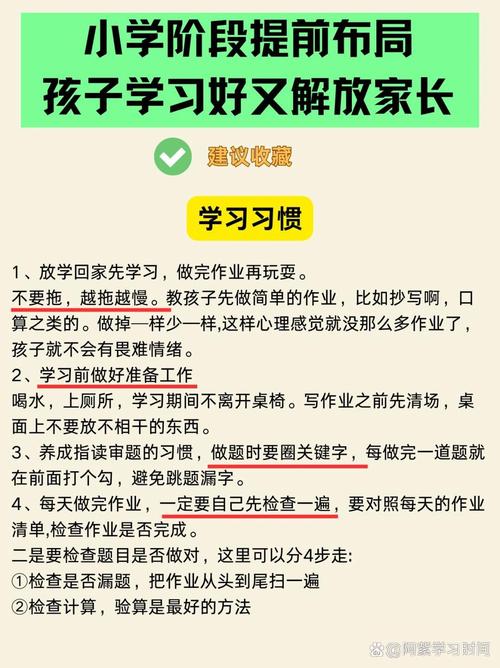

微习惯养成体系:设计"每日三个学习瞬间"——晨起5分钟口算、放学后10分钟朗读、睡前8分钟日记,微小但持续的习惯积累,比突击式补习更能建立稳定的学习节奏。

信心重建:打破"习得性无助"的恶性循环 美国心理学家塞利格曼的"习得性无助"理论在基础教育领域得到验证:当孩子反复经历学习挫折,会产生持续性的自我否定,北京师范大学基础教育监测中心的数据显示,二年级开始出现厌学情绪的学生,68%存在错误的归因模式(如"我天生很笨")。

建议实施"信心重塑四步法":

-

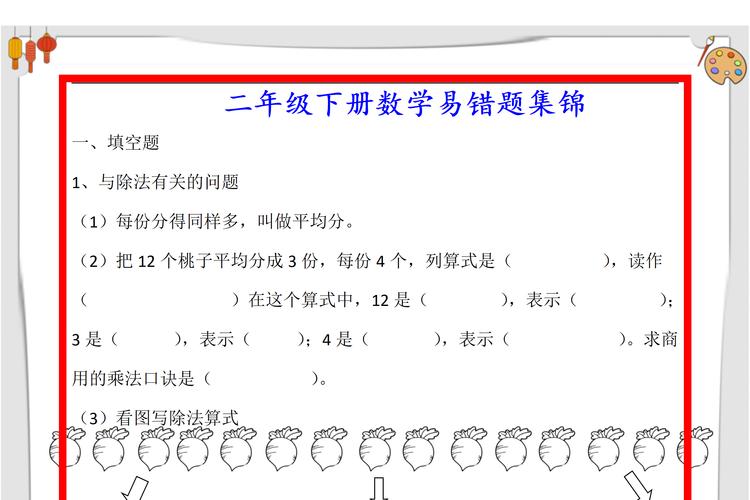

降维打击策略:将学习目标分解到最小单元,例如数学先专攻20以内加减法,语文集中突破50个高频字,建立"成功岛链"。

-

错题正向转化:建立"彩虹错题本",用不同颜色标注错误类型,红色代表"需要帮助",黄色代表"差点成功",绿色代表"独立解决",让孩子直观看到进步轨迹。

-

优势迁移技术:挖掘孩子其他领域的特长(如运动、绘画),引导其将成功经验迁移到学习场景。"我能把乐高图纸看得这么明白,生字结构也能记住"。

-

家庭评估改革:用"成长报告"替代分数评价,记录识字量增长率、口算速度提升值、持续阅读时长等过程性指标。

家校协同:构建教育支持共同体 家长需要与教师建立战略合作关系,而非简单的要求反馈,建议每月与教师进行"三问沟通":孩子最近展现了哪些学习潜能?课堂参与度有什么变化?您建议在家重点强化哪个微目标?同时可以协商个性化教学方案,如允许孩子带拼音版教材上课,或设置专属的课堂展示环节。

需要警惕的是,这个阶段切忌三种行为:频繁转学破坏环境适应性、盲目使用智能教育产品替代真人互动、将孩子与他人进行显性比较,哈佛大学教育学院的最新研究表明,7-8岁儿童对教育环境的敏感性指数高达0.87,稳定的支持系统比教学资源更重要。

二年级的基础建设不是百米冲刺,而是精心培育的过程,在这个认知发展的黄金窗口期,比知识积累更重要的是保护学习热情,培育思维品质,建立成功体验,当家长从"补习思维"转向"滋养思维",往往会惊喜地发现:那些看似薄弱的基础,正在悄然生长出坚韧的学习根系,记住教育的真谛不是填满水桶,而是点燃火种——这团火苗,值得我们用智慧和耐心去守护。