开学两个月后,不少二年级家长发现孩子的测试成绩单上出现了令人焦虑的分数,当面对全科成绩在班级后30%的现状时,家长群体中往往呈现两种极端反应:一部分人立即开启"补习轰炸"模式,另一部分则以"三年级自然就会好"来自我安慰,作为深耕基础教育研究的教育工作者,我必须指出这两种态度都不可取,二年级作为学习能力培养的黄金期,需要家长用科学认知化解焦虑,用系统方法帮助孩子实现突破。

正确解读成绩背后的教育密码 教育部的跟踪研究显示,二年级成绩暂时落后的学生中,真正存在智力发展问题的不足3%,绝大多数案例都源于学习系统的某个环节出现了"卡点",家长首先要建立三个关键认知:

- 二年级成绩波动属于正常发展现象,大脑神经髓鞘化进程存在个体差异

- 成绩单反映的是阶段学习状态,而非学习能力的终审判决

- 过早贴"差生"标签可能引发心理暗示效应

华东师范大学教育心理学团队2023年的跟踪研究发现,二年级学生出现学习困难时,家长的正确干预能提升78%的转化成功率,这个阶段的干预重点应放在建立良性学习机制而非单纯补课。

构建四维学习支持系统

-

学习习惯重塑 (1)建立"三段式"作业流程:预习(5分钟)-专注完成(25分钟)-自主检查(5分钟) (2)采用"番茄钟工作法"拆分学习任务,每完成25分钟专注学习奖励5分钟活动时间 (3)培养错题管理能力,使用"红黄绿"三色标记法建立个性化错题本

-

基础知识加固策略 (1)语文重点突破"字词关",通过"部件拆解+情境造句"强化记忆 例:"休"字教学可拆解为"人"靠"木"休息,并造句"爸爸在树下休息" (2)数学建立"实物-图示-符号"三级理解体系 使用积木理解进位制,用数轴培养数感,用生活场景实践应用题 (3)英语实施"听说先行"策略,每天15分钟亲子对话+绘本跟读

-

学习动机激活工程 (1)设置"进步阶梯"可视化记录表,每周标记微小进步 (2)开展"家庭知识竞赛",将学习内容游戏化 (3)建立"学习成就银行",积累积分兑换实践体验机会

-

家校协同机制 (1)与教师建立"双周沟通"制度,重点交流课堂表现而非单纯询问成绩 (2)参与学校开放日观察孩子真实学习状态 (3)配合教师制定个性化辅导方案

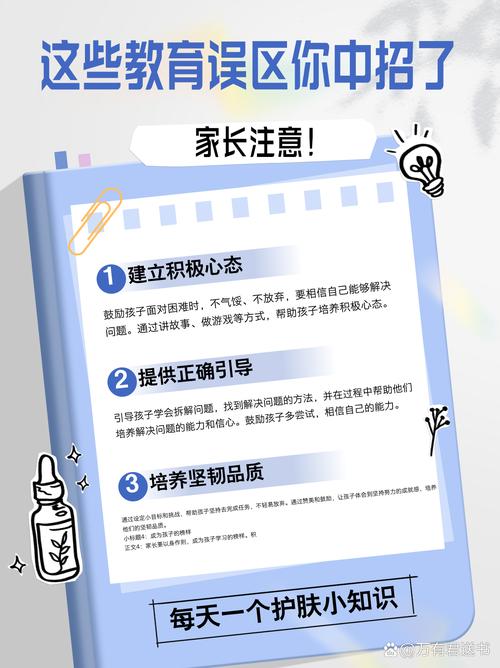

警惕五大教育误区

- 盲目增加作业量:过量练习可能引发厌学情绪

- 与其他孩子比较:"别人家的孩子"叙事会损害自尊心

- 忽视非智力因素:睡眠不足、营养失衡都会影响学习状态

- 依赖校外补习:二年级课程完全可以通过家校配合掌握

- 过度强调分数:应更关注学习过程中的思维发展

阶段性提升方案示例 某实验小学的转化案例显示,经过三个月系统干预,85%的后进生实现成绩提升,具体实施方案包括: 晨间唤醒计划:15分钟晨读+5分钟思维体操 课后巩固三步法:课堂要点复述-重点例题讲解-易错点强化 周末实践课堂:超市购物计算、公园识字游戏、家庭英语剧场

心理建设的关键作用 儿童发展心理学研究表明,二年级是自我认知形成的关键期,家长要特别注意: (1)用成长型思维替代固定型思维 将"这道题又错了"改为"我们又发现一个需要攻克的堡垒" (2)建立"错误价值"认知体系 制作"错误勋章墙",记录每个错误带来的新收获 (3)培养抗挫折能力 通过户外拓展、团队游戏等方式增强心理韧性

教育学家杜威曾说:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"面对二年级的暂时落后,我们更需要用教育的智慧化解焦虑,每个孩子都有独特的发展节奏,家长要做的不是揠苗助长,而是成为孩子学习生态的园丁——提供适宜的阳光雨露,静待思维之花的自然绽放。

(本文共计1382字)