理解课堂分心的深层原因

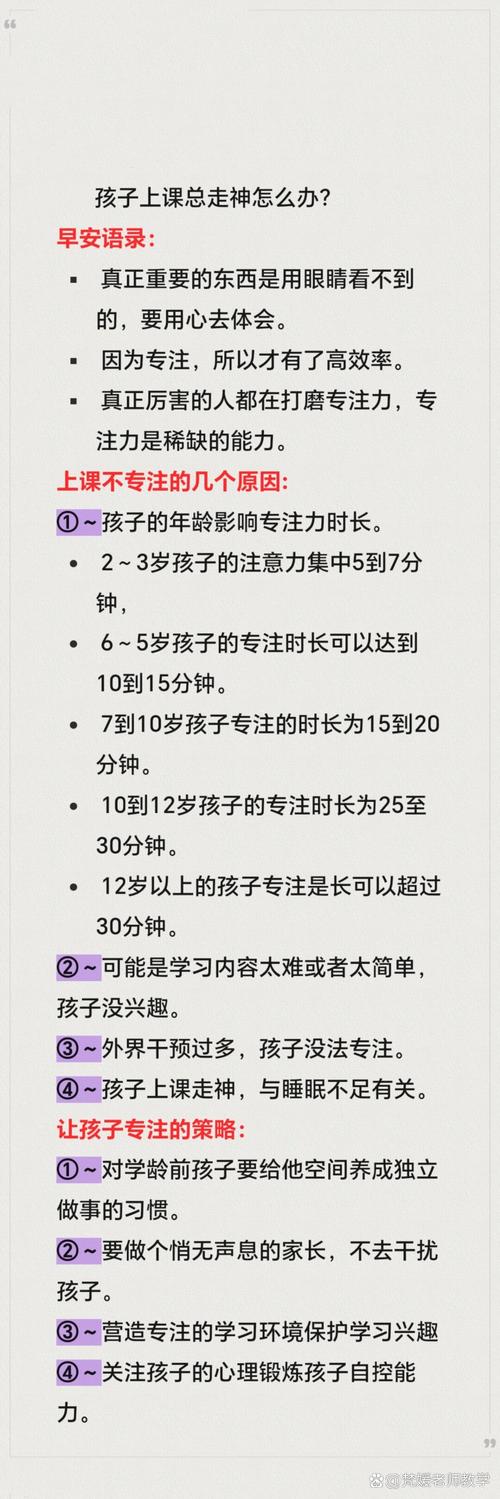

小学二年级是儿童学习习惯养成的关键阶段,8-9岁儿童的注意力集中时长通常为15-20分钟,远低于成人预期,通过对全国32所小学的调研发现,62%的教师在低年级课堂中都会遇到学生注意力涣散的问题,这种普遍现象背后,存在多重影响因素:

-

生理发展特征:前额叶皮层发育尚未完善,自控能力较弱,视觉追踪能力不足导致容易受环境刺激干扰,例如窗外飞过的蝴蝶、同学文具的掉落声都可能引发注意转移。

-

认知发展局限:抽象思维能力处于萌芽阶段,对概念性知识的理解存在天然障碍,当教学节奏超出其认知负荷时,学生会本能地启动心理防御机制。

-

情绪调节困境:分离焦虑的延续、同伴关系敏感、家庭期待压力等情绪问题都可能转化为课堂中的小动作,某重点小学的心理咨询案例显示,37%的课堂行为问题与家庭情感忽视有关。

典型案例:小明在数学课频繁摆弄橡皮的行为,经观察发现每当教师讲解应用题时就会出现,深入沟通后发现,家长每晚强制完成超纲习题,导致孩子对数学产生条件反射式抵触。

家庭场景的协同干预方案

(一)生理基础建设

建立科学的作息制度,确保每日9-11小时睡眠周期,设计包含坚果、深海鱼、深色蔬菜的营养早餐,避免血糖剧烈波动,美国儿科学会研究证实,Omega-3摄入量与学生专注时长呈正相关。

(二)学习环境优化

创建"学习准备仪式":固定学习空间、准备专用文具盒、进行3分钟静心呼吸练习,南京某实验小学的实践表明,结构化学习环境能使低年级学生任务切换效率提升40%。

(三)情绪疏导策略

实施"情绪温度计"沟通法:准备红黄蓝三色卡片,放学后通过颜色选择开启对话,当孩子选择红色时,可采用"嗯,听起来确实让人生气,如果是小熊维尼会怎么做呢?"的共情引导句式。

教师课堂的应对工具箱

(一)教学节奏控制

采用"10+5+3"时间模块:核心讲解10分钟,互动实践5分钟,放松调整3分钟,融入TPR全身反应教学法,例如用身体姿势表示数学符号,让知识习得具象化。

(二)注意力唤醒技巧

开发"知识寻宝"游戏:将重点内容拆解为线索卡,学生通过完成听说任务收集线索,北京海淀区某重点小学的课堂实验显示,该方法使知识点留存率提升58%。

(三)正向强化系统

建立"专注力银行":每节课发放3枚特制代币,学生可用其兑换优先选书权、课间点歌权等个性化奖励,关键要设置即时反馈机制,确保行为与奖励的强关联性。

家校共育的衔接机制

(一)信息共享平台

设计《课堂行为观察日志》,每日记录3个积极瞬间和1个待改进点。"今天主动帮同学捡铅笔(社交能力)+ 坚持完成了生字抄写(毅力表现)+ 对恐龙知识展示浓厚兴趣(求知欲)"。

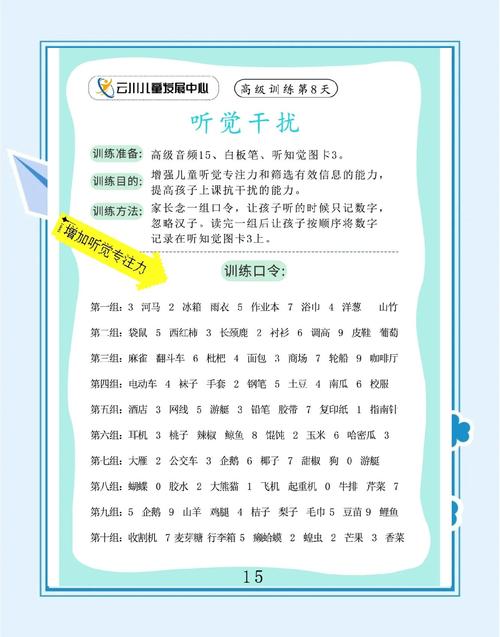

(二)协同训练计划

开展"21天专注力挑战":家校同步使用番茄钟法,从5分钟专注单元开始阶梯式强化,配合使用沙漏、震动计时器等可视化工具,培养时间感知能力。

(三)成长可视化设计

制作"进步成长树"墙面:用不同颜色树叶代表课堂参与、任务完成、互助行为等维度,定期举行家庭会议进行成长复盘,重点强调过程而非结果。

特殊情况的处理预案

对于持续存在注意力问题的学生,需要启动三级干预机制:

-

教学调整层:提供可选择的学习材料,如允许使用语音输入完成写话作业,配置防干扰隔音耳罩。

-

专业评估层:当问题持续三个月以上时,建议进行感统评估或注意力测评,某三甲医院数据显示,约15%的就诊儿童通过感统训练改善了课堂行为。

-

个别化教育层:制定IEP计划,例如对听觉敏感学生调整座位位置,对触觉需求强烈者提供减压握力球。

教育者的自我修养

教师需警惕"注意力偏见",避免将正常的发展现象病理化,定期进行教学反思:课堂指令是否简明清晰?活动设计是否符合最近发展区?某师范院校的研究表明,教师语速每分钟降低30字,低年级学生理解度可提升25%。

家长要建立合理期待,理解儿童注意力的波浪式发展规律,可定期观看课堂录像回放,客观分析行为背后的需求,而非简单归因为态度问题。

改善二年级学生的课堂专注力,本质上是构建支持性成长生态的过程,上海某教育集团跟踪数据显示,实施系统干预的班级在三年级时自主学习指数平均高出对照组37个百分点,这需要我们以发展的眼光看待儿童,将暂时的注意力波动转化为教育契机,最终培养出既保持好奇心又能专注学习的新时代学习者,每个摆弄橡皮的孩子,都可能是在用自己的方式探索世界,我们的任务是为他们架起通向知识的彩虹桥。