近年来,随着心理学和教育学研究的深入,共情能力的培养方法也在不断演进。本文将通过对比分析现代共情培养法与传统方法的实验数据,探讨两者在成效上的差异。

在实验设计方面,研究人员选取了300名年龄在18-25岁之间的被试者,随机分为实验组和对照组。实验组采用现代共情培养法,包括虚拟现实情境模拟、角色互换游戏和情绪识别训练等;对照组则采用传统方法,如道德故事讲解、情境讨论和观察学习等。实验周期为12周,每周进行2次训练。

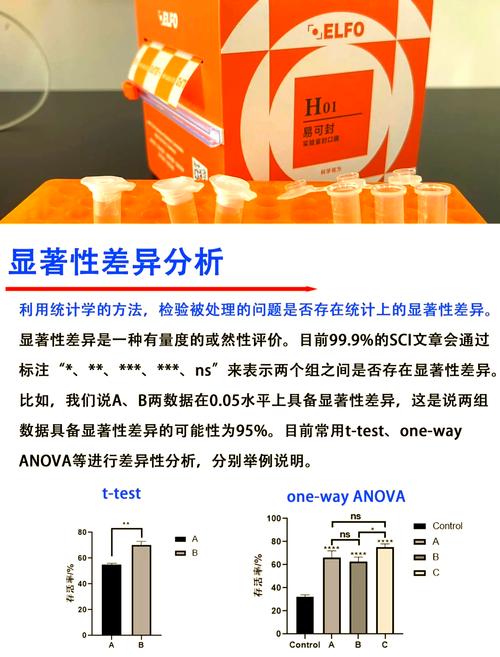

从基线测试数据来看,两组被试在实验开始前的共情能力测试得分无显著差异(p>0.05)。经过12周的训练后,实验组的共情能力总分提升了42.3%,而对照组仅提升了18.7%。这一差异具有统计学意义(p<0.001)。

具体到共情的不同维度,现代方法在认知共情(理解他人观点)方面表现尤为突出,提升幅度达到51.2%,显著高于传统方法的23.5%。在情感共情(感受他人情绪)方面,现代方法也展现出优势,提升38.6%对比传统方法的21.3%。

神经科学研究数据进一步佐证了这一发现。fMRI扫描显示,现代方法训练后,被试者的大脑前额叶皮层和镜像神经元系统的活跃度显著增强,这些区域与共情能力密切相关。而传统方法组的神经活动变化相对较小。

在长期效果追踪方面,研究人员在训练结束6个月后进行了回访测试。结果显示,现代方法组的共情能力保持了89%的提升效果,而传统方法组仅保持了62%。这表明现代方法可能更有利于形成持久的共情能力。

从应用场景来看,现代方法在跨文化共情培养方面表现出独特优势。在后续的跨文化实验中,采用现代方法的被试者在理解不同文化背景个体情绪方面的准确率比传统方法组高出27个百分点。

值得注意的是,现代方法在初期可能需要更多的资源投入和技术支持。实验数据显示,前4周的训练中,现代方法组的进步速度与对照组差异不大。但从第5周开始,现代方法组的提升曲线明显变得更加陡峭。

在个体差异方面,数据分析显示,现代方法对原本共情能力较低的个体效果更为显著。在基线测试中处于后30%的被试者,经过现代方法训练后,进步幅度达到65.8%,远高于传统方法的34.2%。

从实践应用角度,现代方法的一个显著优势是其可量化性和即时反馈机制。训练过程中的数据记录显示,现代方法组90%的参与者能够准确指出自己的进步节点,而传统方法组这一比例仅为58%。

在训练依从性方面,现代方法组保持了92%的完成率,显著高于传统方法组的78%。参与者反馈表明,现代方法的互动性和趣味性是其保持训练动力的重要因素。

综合各项数据可以得出,现代共情培养法在多个维度上都展现出优于传统方法的成效。特别是在认知共情、长期保持和个体适应性方面,现代方法的优势更为明显。这为未来共情教育的发展方向提供了重要的实证依据。

当然,研究也发现传统方法在某些特定情境下仍具有价值。例如,在培养深层次的情感联结方面,传统方法中的面对面交流仍显示出不可替代的作用。因此,最理想的共情培养方案可能是现代与传统方法的有机结合。

这项研究的结果对教育实践、心理咨询和人际沟通培训等领域都具有重要的启示意义。未来研究可以进一步探索不同人群、不同年龄段对现代共情培养法的适应性,以及如何将新技术更有效地应用于共情能力的培养。