(全文约2600字)

窗外梧桐叶沙沙作响,17岁的小雨蜷缩在房间角落,任凭闹钟响了又停,这是她连续第三周拒绝去学校,母亲站在门外,焦虑与无助在眼眶里打转,这样的场景,正在无数家庭里上演,当升学压力、成长困惑、社交焦虑交织成茧,原本朝气蓬勃的高中生突然陷入"厌学"漩涡,我们究竟该如何破解这个时代性的教育困局?

解读"厌学"背后的心理密码

在广西某重点中学的心理咨询室档案里,2022年记录的137例厌学案例中,68%的学生并非真的厌恶学习本身,他们的抗拒更像是一面镜子,折射出深层的心理需求,我们需要用"心理显微镜"放大那些容易被忽视的细节:

-

价值感迷失:在湖南某市调研显示,42%的高中生认为"不知道学习为了什么",当考试排名成为唯一的价值标尺,当父母将"考不上好大学人生就完了"挂在嘴边,年轻的心灵正在经历存在主义危机。

-

关系困局:北京某心理咨询机构数据显示,厌学青少年中,63%存在亲子沟通障碍,55%遭遇校园人际关系困扰,那个拒绝上学的孩子,可能正在用极端方式诉说:"我渴望被真正理解"。

-

心理耗竭:浙江某三甲医院青少年门诊统计,持续厌学学生中有78%伴有睡眠障碍、食欲减退等症状,这不是简单的"懒散",而是身心系统亮起的红灯。

建立有效沟通的五个黄金法则

案例:成都某示范高中教师王老师记录过一个典型案例,男生小杰成绩突然下滑,连续逃课,班主任没有批评,而是在篮球场找到他:"听说你三步上篮特别帅?"两个月的篮球陪伴后,小杰终于吐露心声:父母离异后,他觉得"再努力也没人看了"。

这个案例揭示的沟通智慧值得深思:

-

时空转换术:不要困在"书房-学校"的固定场景,操场散步、咖啡馆闲坐、开车兜风等非正式场合,往往能卸下心防。

-

沉默的艺术:华东师范大学跟踪研究显示,家长在沟通中说话占比超过70%时,孩子敞开心扉的概率下降58%,学会让对话留有"呼吸的间隙"。

-

解码非言语信号:复旦大学青少年心理实验室发现,当孩子频繁摸耳朵、躲避眼神接触时,说明此刻的谈话正引发强烈焦虑,这时需要及时按下"暂停键"。

-

正向反馈循环:重庆某重点中学实践表明,每天记录3个孩子做得好的细节并具体表扬,两周后学生主动沟通意愿提升43%。

-

第三方桥梁:杭州家庭教育指导中心建议,当亲子对话陷入僵局时,可以引入孩子信任的姑姑、表哥等角色作为"缓冲带"。

重构学习动力的三维模型

在深圳某国际学校,曾有位女生因重度厌学休学半年,心理老师没有急着补课,而是带她做了三件事:采访不同职业人士的工作日常、整理家族三代人的成长故事、绘制未来十年的"人生地图",三个月后,女生主动要求复学,后来考入香港大学社会学系,这个案例印证了动力重建的关键:

-

意义锚点:帮助孩子建立"学习-自我-世界"的联结,比如通过职业体验理解微积分在建筑设计中的应用,通过社区服务感受语言表达的社会价值。

-

阶梯目标:将"考进年级前50"转化为可操作的阶段性目标,北京某重点高中推行的"微目标达成系统",让学生每天记录三个小进步,显著提升了学习效能感。

-

优势银行:南京师范大学的跟踪实验显示,持续记录自身优势的学生,抗压能力提升37%,可以引导孩子建立"我的闪光点"成长档案,收录学科优势、性格特质、特殊才能等。

应对极端情况的危机干预

当厌学发展为连续旷课、自伤行为或严重抑郁时,需要专业系统的干预方案,上海精神卫生中心青少年科主任医师建议采取"三级干预模式":

-

即时应对:设置家庭安全员轮流陪伴,移除危险物品,建立24小时响应机制,同时与学校保持实时沟通,调整课业要求。

-

专业支持:选择有青少年心理咨询资质的机构,注意避免将咨询等同于"治病",可以说:"我们找个懂年轻人的老师聊聊新出的游戏"。

-

社会系统重建:逐步恢复社交连接,可以从参加宠物领养公益活动开始,过渡到学习小组,最后重返校园,广州某中学的"渐进式复学计划"成功率高达89%。

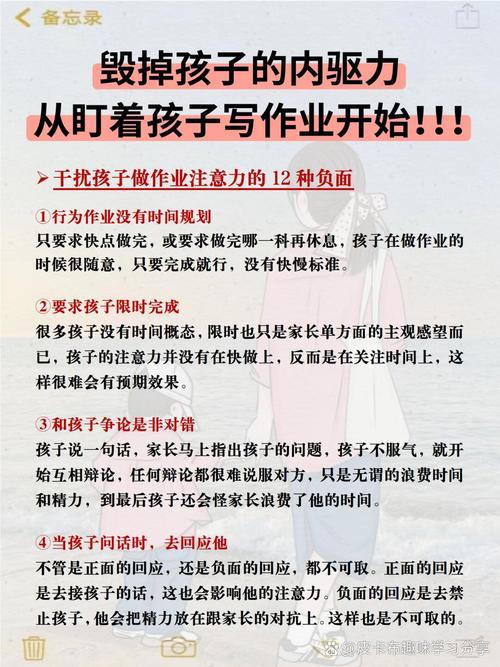

家长的自我修行课

武汉大学家庭教育研究中心追踪500个厌学案例后发现,家长情绪管理能力与孩子康复速度呈显著正相关,我们需要警惕三大误区:

-

过度焦虑传染:就像不能带着感冒照顾病人,家长要先处理自己的焦虑,每天15分钟正念冥想,能降低37%的情绪传染概率。

-

非黑即白思维:"不上学=没未来"的灾难化想象会关闭沟通通道,尝试将问题具象化:"如果休息两周,我们可以怎样规划?"

-

社会比较陷阱:停止"别人家孩子"的对比游戏,记住每个孩子都有独特的成长节律,早开的花与晚熟的果同样值得期待。

校园生态的重构之路

在杭州某中学,每周四的"成长实验室"总充满欢声笑语,这个由学生自主设计的特色课程,包含戏剧疗愈、城市探索、手作工坊等模块,参与该项目的学生,学习内驱力提升29%,师生冲突下降56%,这启示我们:

-

课程柔性化:在山东某高中,物理老师将牛顿定律教学搬到游乐场,数学课用股票模拟游戏讲解函数,这些创新使该年级厌学率下降41%。

-

评价多元化:上海某中学推行"彩虹评价体系",除学业成绩外,增设领导力、创新力、同理心等维度,让每个孩子都能找到发光的位置。

-

支持网络化:建立"学长导师制",邀请大学生分享成长故事;开设"家长成长学院",打破家庭教育的孤立状态。

教育的本质是唤醒

那个缩在房间角落的小雨,经过三个月的系统干预,现在每天清晨会主动给母亲冲泡咖啡,虽然学业恢复还需要时间,但她开始参加动物保护社团,在志愿者工作中重新找到价值感,这个转变提醒我们:厌学不是终点,而是成长的特别信号,当我们用智慧与耐心拆解那些求救的密码,终将在裂缝中看见光照进来的方向。

教育的真谛从不是强行矫正,而是点燃心中的火种,当我们学会用整个生命去倾听另一个生命的震颤,那些暂时迷失的青春,终将在理解与等待中,找到属于自己的绽放方式,这或许就是教育最动人的模样——不是雕刻完美的塑像,而是守护每颗种子按照自己的时序生长。