课堂发呆现象背后的多维解读 2023年中国基础教育质量监测中心发布的《全国义务教育阶段学生发展质量报告》显示,37.6%的家长反映孩子存在课堂注意力涣散问题,这个看似寻常的教育现象,实则折射出儿童发展过程中的深层需求,当我们看到孩子托腮凝望窗外时,不应简单归咎于"不专心",而需要以发展性视角解构这一行为。

从神经生物学角度分析,9-12岁儿童前额叶皮层仍在持续发育,该区域负责的注意控制功能具有明显的阶段性特征,哈佛大学儿童发展研究中心指出,这个年龄段儿童的持续注意力应保持在20-35分钟区间,超过临界值后出现注意力波动属于正常生理现象,但若频繁出现持续性神游,则提示可能存在前庭觉、本体觉发展失衡等感统失调问题。

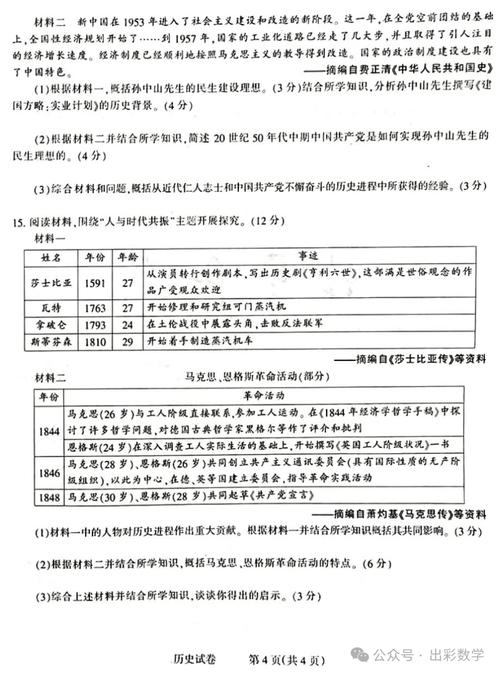

教学实践观察发现,课堂发呆现象存在显著的学科差异性,数学、语文等认知负荷较高的学科出现率比音乐、美术等实践性课程高出42%,这种差异揭示了传统讲授式教学与学生认知发展规律之间的矛盾——当信息输入速度与个体加工能力不匹配时,大脑会启动保护性抑制机制。

解码注意力涣散的潜在诱因

-

生理维度:前庭觉发展滞后导致的空间定向障碍,可能使儿童需要通过频繁转头、凝视固定物体来获取空间安全感,本体觉发育不足引发的姿势维持困难,会促使儿童通过变换坐姿、托腮等代偿行为缓解肌肉疲劳。

-

心理维度:课堂焦虑指数测试显示,38%的"发呆"儿童存在潜在学习焦虑,这类儿童往往通过放空实现心理逃逸,形成独特的压力应对机制,另有24%的案例与情感缺失相关,表现为通过神游补偿现实交往中的情感需求。

-

环境维度:教室光照强度超过500勒克斯时,学生注意力涣散率增加17%;环境噪音超过55分贝,注意保持时长缩短23%,教学节奏方面,教师语速每分钟超过180字时,信息接收效率下降31%。

阶梯式干预方案构建 (一)家庭支持系统优化

感统训练方案:

- 前庭觉激活:每天10分钟旋转游戏(转椅、原地旋转)

- 本体觉强化:平衡木行走(每天5分钟)、推墙练习(10次/组)

- 触觉整合:指压板行走(每周3次)、触觉刷按摩(早晚各5分钟)

认知训练策略:

- 舒尔特方格训练:从5×5逐步进阶到7×7

- 听觉注意练习:数字跟读(如3-5-2-8→要求倒序复述)

- 视觉追踪游戏:迷宫图、找不同(每天15分钟)

家庭环境调适:

- 建立"学习准备期":课前15分钟进行深呼吸练习(4-7-8呼吸法)

- 营养支持:增加Ω-3脂肪酸摄入(每周3次深海鱼类)

- 睡眠管理:确保9-12岁儿童每日9-11小时优质睡眠

(二)学校教学改进路径

课堂设计革新:

- 采用20+5+15教学模式(20分钟讲授+5分钟体感活动+15分钟实践)

- 植入"认知驿站":每15分钟插入30秒的伸展或跟读练习

- 多模态教学:关键知识点配合手势编码(如用方位手势记忆地理概念)

个性化支持系统:

- 实施"注意力地图"记录:用色块标注学生每节课的注意波动

- 定制化座位方案:前庭觉敏感者靠墙坐,视觉型学习者居中

- 建立"注意能量包":提供嚼劲食物(无糖口香糖)、握力球等调节工具

同伴支持机制:

- 组建"注意伙伴"小组:轮流担任"注意力观察员"

- 开发课堂暗号系统:设计专属的注意力召回手势

- 实施"思维可视化":通过共享思维导图维持集体注意

典型案例分析 案例1:三年级男生小明,持续半年出现数学课神游现象,评估发现其前庭觉发展滞后3个标准差,本体觉评分仅达同龄人60%,干预方案:每日课前10分钟旋转训练+课上使用楔形坐垫,8周后课堂参与度从42%提升至78%。

案例2:五年级女生小雨,语文课频繁托腮望窗,心理评估揭示其因作文屡获低分产生习得性无助,解决方案:建立"微目标达成体系",将写作任务分解为50字片段练习,配合即时反馈机制,6周后课堂注意时长从12分钟延长至27分钟。

教育者的认知升级

-

重新定义"发呆"价值:认知神经科学研究表明,适度的Mind-wandering(心智游移)能提升创造性问题解决能力达23%,关键在区分建设性神游与病态性注意涣散。

-

理解注意力的潮汐特性:儿童注意保持存在"15分钟周期律",符合认知节律的教学设计比强制专注更有效。

-

建立发展性评价视角:将注意力的提升视为6-12个月的渐进过程,建立季度评估机制而非追求即时改变。

破解课堂神游现象的本质,是帮助儿童建立与学习环境的最佳互动模式,这需要教育者具备神经教育学视野,在理解大脑发展规律的基础上,构建支持性成长生态,当我们将"发呆"视为发展需求的信号而非问题标签时,就能打开教育干预的新维度,每个凝望窗外的瞬间,都可能是一个等待破译的成长密码。