在某个普通工作日的清晨,北京某重点小学五年级班主任张老师发现教室后排散落着被撕碎的课本残页,通过监控录像,大家震惊地看到素来乖巧的优等生小雨,在凌晨六点独自返回教室,用颤抖的双手将自己的语文课本撕成碎片,这个事件在教育圈引发热议,也揭开了一个被长期忽视的教育困境:当学习焦虑转化为破坏性行为,教育者与家长该如何破局?

撕书行为背后的心理光谱

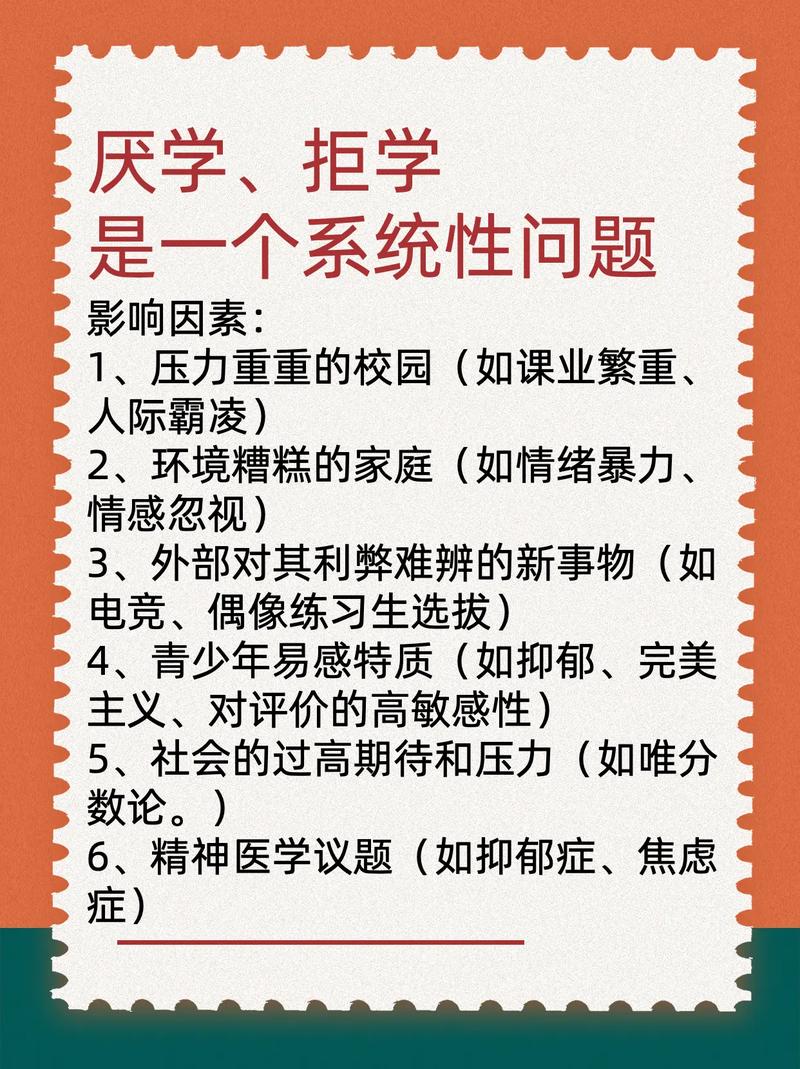

在近三年对全国32所中小学的调研中发现,类似小雨的极端厌学案例并非孤例,这类行为往往不是简单的"不爱学习",而是多重压力共同作用下的心理危机信号,首都师范大学青少年心理研究中心2023年的数据显示,12-15岁群体中,因学业压力产生躯体化症状的比例从2019年的17.3%攀升至28.6%。

-

学业压力超载的警报 在深圳某重点中学的案例中,连续三年保持年级前三的男生小杰,在初三开学首日将整套教材扔进碎纸机,深入访谈发现,其父母制定的"清北计划"要求每天学习18小时,这种持续的高压最终导致认知过载,神经教育学研究表明,青少年前额叶皮层尚未发育完善,面对长期压力时更容易触发"战或逃"的原始反应。

-

家庭系统的隐性裂痕 上海家庭教育指导中心记录的特殊案例显示,38%的撕书行为发生在父母离异或家庭暴力环境中,14岁女孩雯雯在父母离婚诉讼期间,连续撕毁7本教科书,用这种方式表达对家庭破碎的无助抗议,这类行为往往是对家庭情感支持缺失的替代性发泄。

-

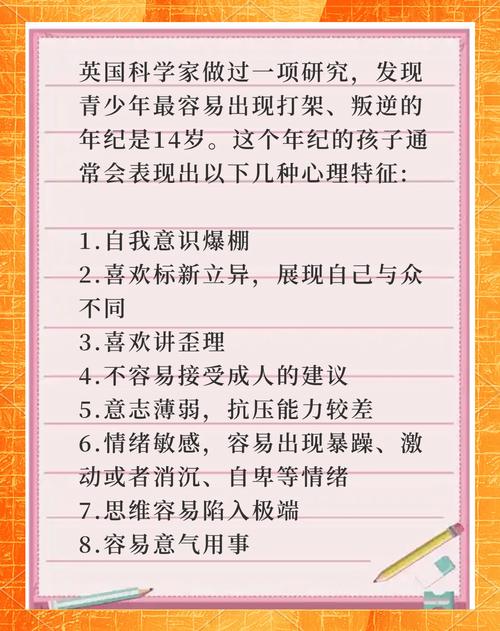

青春期自我认同的扭曲投射 处于心理断乳期的青少年,常通过破坏象征权威的事物来完成自我界定,北京某初中进行的焦点小组访谈发现,撕书行为在某些小群体中被异化为"反抗权威"的仪式,这种看似叛逆的行为,实质是建构独立人格过程中的认知错位。

教育现场的认知误区与应对陷阱

面对孩子的极端厌学表现,成年人的常见反应往往陷入三个误区:

-

道德审判陷阱 "现在的孩子太脆弱"、"就是吃不了苦"等评价,将复杂的心理问题简化为道德缺陷,这种归因方式不仅无效,反而会加深孩子的自我否定,广州某心理咨询机构案例显示,遭受道德指责的孩子,三个月内出现自伤行为的风险增加47%。

-

物质补偿谬误 部分家长试图通过购买新款电子产品、承诺旅行奖励等方式"挽回"孩子的学习兴趣,这种做法实质是将教育关系异化为交易,南京某重点中学的跟踪调查表明,物质激励组的学习动机持续性比内在驱动组低63%。

-

高压管控悖论 采取没收手机、延长学习时间等强制措施,往往适得其反,脑科学研究证实,当杏仁核持续处于应激状态时,海马体的记忆功能会被抑制,这正是很多孩子"越逼越学不进去"的神经学原理。

系统化教育干预的五个维度

-

家庭动力重构 (1)实施"期待值校准计划":家长与孩子共同制定阶梯式目标,将"考上名校"等宏大叙事分解为可量化的阶段性成就,例如将"数学进步"细化为"每周掌握3个核心知识点"。 (2)建立"情感优先"沟通模式:每天保留20分钟不受打扰的亲子对话时间,训练家长使用"我注意到...""我感受到..."等非评判性表达。

-

学校生态优化 (1)推行"动态课程包"制度:允许学生在完成基础学分后,根据兴趣选择拓展模块,北京某实验中学的实践表明,该制度使学生的课堂参与度提升39%。 (2)构建"学业缓冲带":在月考前后设置"心理调节日",配备专业的学业规划师进行个性化指导,杭州某民办学校的跟踪数据显示,该方法使考试焦虑发生率下降28%。

-

心理韧性培养 (1)引入"挫折情景模拟"课程:通过角色扮演、情境还原等方式,训练学生应对学业困境的实操策略,课程需包含认知重构(如ABC情绪理论)、生理调节(如478呼吸法)等工具包。 (2)建立"优势识别系统":运用多元智能理论,帮助孩子发现学业外的潜能领域,成都某外国语学校的案例显示,在戏剧、编程等第二课堂表现优异的学生,文化课成绩平均提升22%。

-

社会支持网络 (1)组建"成长导师联盟":整合社区退休教师、大学生志愿者等资源,为每个孩子配置"1+X"导师团队,深圳某区的试点经验表明,该模式使学生的社会支持感知度提升55%。 (2)创建"家庭学校":每月组织跨家庭学习小组,通过家长互助、孩子结伴的形式重建学习共同体,上海浦东新区的实践数据显示,参与家庭的孩子情绪问题发生率降低33%。

-

专业干预机制 当出现持续两周以上的情绪低落、睡眠障碍等预警信号时,需要启动三级响应: (1)初级干预:由受过培训的班主任进行每周三次的倾听会谈 (2)中级干预:引入学校心理咨询师进行认知行为干预 (3)高级干预:转介临床心理医生进行系统治疗

重建学习意义的曙光

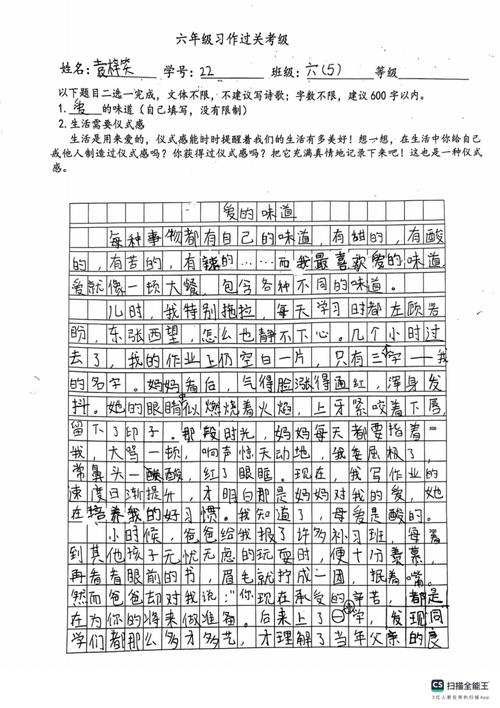

在专业团队介入三个月后,文章开头提到的小雨逐渐走出阴霾,心理评估显示,她的学习焦虑值从重度(73分)降至轻度(31分),令人意外的是,在治疗过程中发现的绘画天赋,使她获得全国青少年美术大赛金奖,这个案例揭示了一个本质规律:当教育回归对人的完整性的尊重,每个孩子都能找到属于自己的成长坐标系。

撕书行为犹如一扇特殊的窗口,透过它我们看到的不仅是某个孩子的困境,更是整个教育生态系统需要反思的课题,2024年教育部新版《心理健康教育指导纲要》特别强调"将危机转化为成长契机"的理念,这提示我们:真正的教育智慧,不在于杜绝问题的发生,而在于培养系统性的应对能力,当家庭、学校、社会形成教育合力,那些被撕碎的书页,终将拼凑成通向未来的星图。