当"肚子疼"成为上学拦路虎:表象下的深层危机

在朝阳小学三年级的晨检处,总能看到几个面色发白的孩子蜷缩在医务室角落,班主任李老师发现,这些孩子每月至少出现三次"突发性身体不适",但经校医检查各项指标均正常,这种现象在全国基础教育阶段普遍存在:某市三甲医院儿科门诊数据显示,2023年接诊的"无明确器质性病变"学生病例较疫情前增长67%,这些频繁出现的"头痛""腹痛"症状,实则是孩子心理危机的躯体化表现。

深层诱因往往交织着多重因素:在心理层面,分离焦虑(Separation Anxiety)是低龄儿童的主要困扰,表现为离开父母时的生理应激反应;对高年级学生而言,学业压力导致的学校恐惧症(School Phobia)更为常见,某教育机构调研显示,65%的逃避上学儿童存在不同程度的社交焦虑,特别是在经历校园人际关系冲突后症状加剧,生理层面,季节性流感多发期可能强化孩子的病弱暗示,形成心理-生理的负向循环,更需警惕的是,过度保护的教养方式会削弱孩子的抗压能力,当遭遇课业挫折时,逃避机制便自然启动。

破解逃避行为的四维干预方案

(一)建立信任沟通的"三明治法则"

面对孩子清晨的哭诉,切忌武断质疑或粗暴否定,心理学教授王明阳提出的"共情-澄清-赋能"沟通模式值得借鉴:首先以"妈妈知道你现在很难受"开启对话,接着用"能告诉妈妈是哪个部位不舒服吗?"引导具体描述,最后以"我们试试喝点温水,如果十分钟后好些就出发"收尾,这种分层对话既能维护亲子信任,又巧妙设定行为边界。

(二)构建积极强化的激励机制

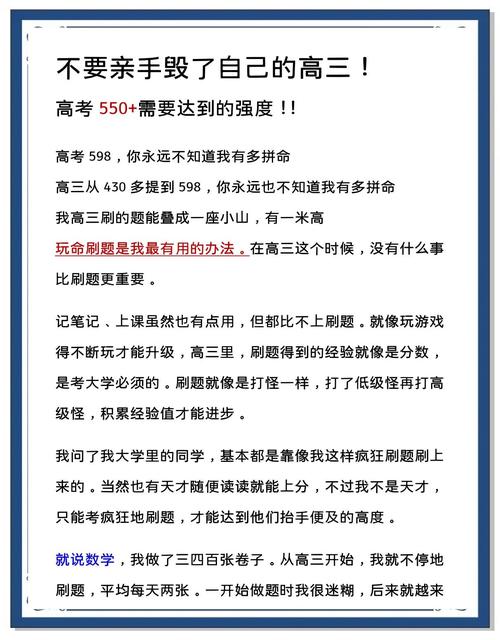

北京某重点小学推行的"勇气勋章"计划成效显著:连续五天按时到校可获得定制贴纸,集齐20枚兑换社会实践机会,行为主义心理学表明,间隔强化(Intermittent Reinforcement)比持续奖励更有效,家长可设计阶梯式目标,初期聚焦"起床洗漱"等简单任务,逐步提升到"完整到校日",切记物质奖励占比不超过30%,更多采用家庭游戏时间、绘本共读等情感奖励。

(三)重塑家庭支持系统的三个关键

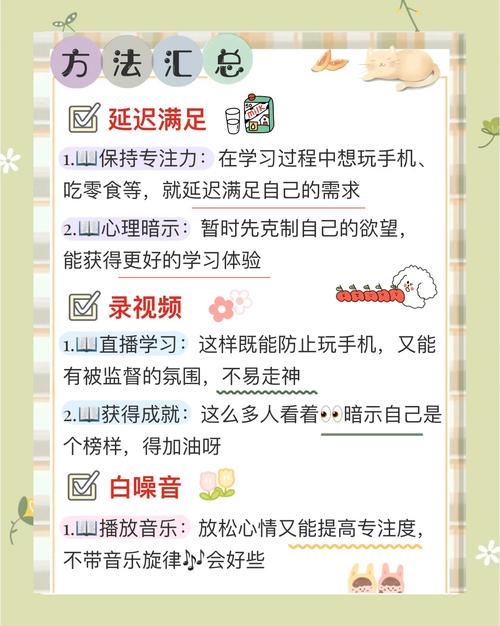

- 调整作息生物钟:提前1小时关闭电子设备,清晨预留30分钟"唤醒缓冲期"

- 创设上学仪式感:准备专属早餐盒、录制鼓励语音便签

- 培养责任意识:让孩子参与整理书包、准备次日衣物等流程

(四)家校协同的破局之道

定期与班主任建立"成长观察日志",记录孩子在校的真实状态,当发现孩子在某学科课前频繁不适,可能是学习困难预警,建议教师采用"脚手架教学法",将复杂任务拆解为可完成的小目标,对于社交焦虑型儿童,可安排性格温和的同学组成互助小组,通过角色扮演游戏改善人际关系。

特殊情境的应对策略

(一)躯体化症状明显的干预流程

当孩子出现持续性呕吐、晕眩等严重反应,需遵循"生理排查-心理评估-系统干预"三步走,先至正规医院排除器质性疾病,若诊断无异常,应联系专业心理咨询机构,认知行为疗法(CBT)对转换障碍有显著疗效,通过改变错误认知重建行为模式,某临床案例显示,12岁女孩经过8周正念训练,躯体化症状发作频率降低82%。

(二)长期逃学少年的矫正方案

对于已形成逃避行为定式的青少年,需要启动"家庭-学校-社区"三维支持系统,逐步暴露法(Graded Exposure)被证实有效:首周由家长陪同在校门口停留10分钟,次周进入校园图书馆阅读,第三周参与半日课程,某教育矫正中心数据显示,该方法使86%的长期逃学者在两个月内恢复常规学习。

防患未然的成长护航体系

预防性措施往往事半功倍,建议从幼儿园阶段开始培养"问题解决四步法":识别情绪→表达需求→寻求帮助→尝试解决,通过绘本《我的情绪小怪兽》等工具,帮助孩子建立情绪与身体的连接认知,定期举办"校园开放日",让孩子在非教学时段熟悉环境,降低陌生环境焦虑。

建立"抗挫力培养日历",每月设置适龄挑战任务:7岁儿童可尝试独自购买文具,10岁少年可完成短途问路,这些微成功体验能累积心理韧性资本,某跟踪研究显示,持续进行抗逆力训练的孩子,在升学过渡期适应不良发生率降低54%。

当清晨的闹钟再次响起,那个蜷缩在被窝的小身影需要的不是责备或妥协,而是被理解的温暖和向前的勇气,教育本质上是一场关于成长的守望,需要我们以智慧拆解逃避行为背后的密码,用爱构筑通向校园的彩虹桥,每个说"肚子疼"的孩子,都在等待成人世界递来打开心结的钥匙。