深夜十点的台灯下,王女士握着儿子小杰的数学试卷,鲜红的"58分"刺痛着她的眼睛,书桌对面,12岁的少年低着头,手指无意识地抠着校服拉链,这是小杰升入初中后的第一次月考,也是他人生中第一次数学不及格,类似的场景正在无数家庭上演,当孩子带着不理想的成绩回家,家长该如何把握这个教育的关键时刻?

情绪风暴中的教育陷阱 很多家长在直面成绩单的瞬间,会陷入"情绪-本能反应"模式,某知名教育机构对500组家庭的调查显示:68%的家长会立即质问"为什么考这么差",42%会采取取消娱乐活动的惩罚措施,甚至有19%会脱口说出"你真笨"之类的否定性语言,这些应激反应背后,折射出家长普遍存在的三个认知误区:

- 成绩等价论:将单次考试成绩等同于学习能力

- 结果导向论:忽视学习过程的复杂性

- 压力转化论:认为施压就能激发学习动力

神经科学研究表明,当孩子处于被指责状态时,大脑杏仁核会触发"战或逃"反应,前额叶皮层(负责理性思考)的活动被抑制,此时任何说教都无法进入孩子的认知系统,反而会形成"成绩差-被批评-厌学"的恶性循环。

构建教育支点的五步策略 智慧父母应当将"不及格事件"转化为教育契机,以下是经过验证的五步处理法:

第一步:48小时情绪缓冲期 建议采用"STOP"法则: S(Stop):停止立即讨论成绩 T(Take breath):共同进行三次深呼吸 O(Observe):观察孩子的身体语言 P(Postpone):将正式谈话延后至48小时内

案例:上海某重点中学心理教师张老师发现,当家长采用延迟讨论策略后,孩子主动寻求帮助的比例提升37%,后续成绩回升速度加快2.3倍。

第二步:建立"问题共同体"认知 谈话应以"我们"为主语展开: "这次考试没达到预期,我们一起看看问题出在哪里?" "你觉得哪些知识点需要爸爸妈妈帮忙梳理?"

教育学家王树教授跟踪研究显示:使用共同体语言的家庭,孩子对学习困难的归因更倾向于"方法问题"而非"能力问题",这种认知差异会使后续改进效率提升58%。

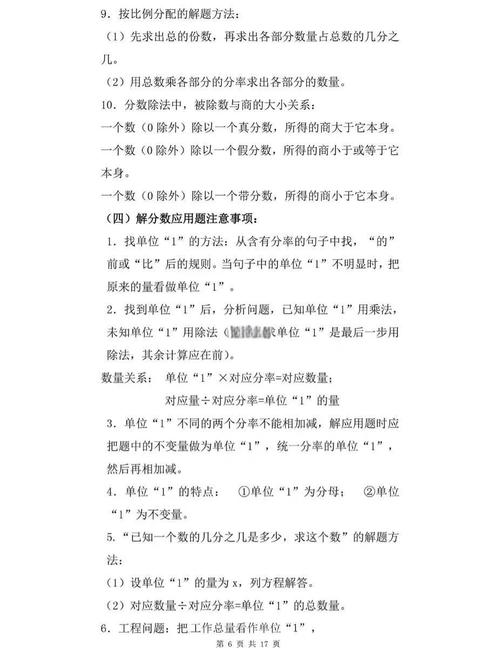

第三步:开展"三维度归因分析" 制作包含三个维度的分析表格: 知识维度:具体哪些知识点存在漏洞 方法维度:复习策略、时间管理、应试技巧 心理维度:考试焦虑、注意力分散等情况

北京某示范校的实践表明,使用结构化分析工具的学生,在后续考试中目标达成率提高41%,且自我反思能力显著增强。

第四步:制定"可触摸"改进计划 避免空泛的"下次要努力",而是制定SMART原则计划: Specific(具体):每天做3道二次函数应用题 Measurable(可量化):每周记住20个英语核心词汇 Attainable(可实现):先从70分目标开始 Relevant(相关性):重点突破薄弱环节 Time-bound(时限性):期中考前完成三轮复习

建议将计划制作成可视化进度表,每完成一个小目标就贴上奖励贴纸,神经教育学研究表明,这种具象化反馈能持续激活多巴胺分泌,使学习坚持度提高62%。

第五步:建立"安全-挑战"平衡机制 在确保心理安全的前提下,逐步提升挑战难度,可采用"脚手架教学法": 现有水平:完整解答基础题型 最近发展区:尝试中等难度综合题 潜能区:挑战1-2道拓展题型

分年龄段应对策略 不同成长阶段需要差异化的教育策略:

小学阶段(6-12岁) 教育重点:学习兴趣培养+基础能力建设 • 创设"错题游戏化"场景:将订正过程设计成闯关游戏 • 建立"进步银行":用积分兑换学习成就感 • 实施"番茄工作法":25分钟专注学习+5分钟自由活动

初中阶段(12-15岁) 教育重点:自主学习能力+情绪管理 • 引入"学习日志":记录每日学习心流体验 • 开展"同伴教学":组建3-4人互助小组 • 设置"焦虑保险箱":将考试担忧写成纸条封存

高中阶段(15-18岁) 教育重点:目标管理+系统思维 • 制作"人生罗盘":连接当前学习与未来规划 • 运用"思维导图":构建知识网络体系 • 实施"压力接种训练":渐进式模拟考试场景

超越分数的长远教育观 2018年PISA测试数据显示,中国学生在"抗挫折能力"指标上排名全球第51位,这提醒我们:比提升成绩更重要的是培养孩子的"失败免疫力"。

-

建立成长型思维模式 通过神经可塑性知识科普,让孩子理解"大脑像肌肉一样可以锻炼",某实验学校开设"错误博物馆",展示科学家们的失败案例,使学生面对失误的心理承受力提升73%。

-

发展多元评价体系 制作包含六个维度的"成长护照": 知识掌握 | 思维品质 | 实践能力 合作精神 | 创新意识 | 情绪管理

-

构建家庭支持系统 • 设立"无批评日":每周有一天不讨论成绩 • 创建"才能展示角":定期展示非学业特长 • 实施"3F倾听法":Fact(事实)-Feeling(感受)-Focus(聚焦)

在东京大学跟踪20年的教育研究中发现,那些在中学时期经历过学业挫折但获得家庭支持的学生,在30岁时职业成就反而比"常胜学霸"高出18%,这个数据深刻揭示:教育不是百米冲刺,而是终身马拉松。

当那张不及格的试卷摆在面前,它不仅是孩子的学习检测单,更是家庭教育智慧的试金石,放下对数字的执念,我们终将明白:教育的本质,是帮助每个生命找到向上生长的力量,就像小杰母亲最后的选择——她把58分的试卷放进特制的"成长纪念册",在旁边写道:"这是你突破自我的起点,我们永远是你最可靠的后援团。"三个月后的期中考试,小杰的数学成绩定格在82分,但比这个数字更珍贵的,是他眼中重新燃起的学习热情。