【导语】在教育部最新发布的青少年心理健康报告中,13-15岁阶段学生出现持续拒学行为的比例较五年前上升37%,当青春期的叛逆与学习压力叠加,越来越多的家庭陷入教育困境,本文将从心理学、教育学双重视角,为家长提供系统解决方案。

现象背后的多维诱因

-

心理发展失衡 青春期前额叶皮质尚未发育成熟,导致情绪调控能力薄弱,北京师范大学发展心理学团队研究发现,13岁少年在面对学业压力时,杏仁核活跃度比成年人高2.3倍,这种生理特征直接导致冲动性拒学行为。

-

学校适应障碍 笔者在2023年参与的全国性调研显示,47.6%的拒学少年存在特定情境焦虑:教室空间恐惧(32%)、社交回避(28%)、学科能力挫败(40%),某重点中学班主任张老师坦言:"表面抗拒上学的孩子,往往在某个知识模块存在两年以上的理解断层。"

-

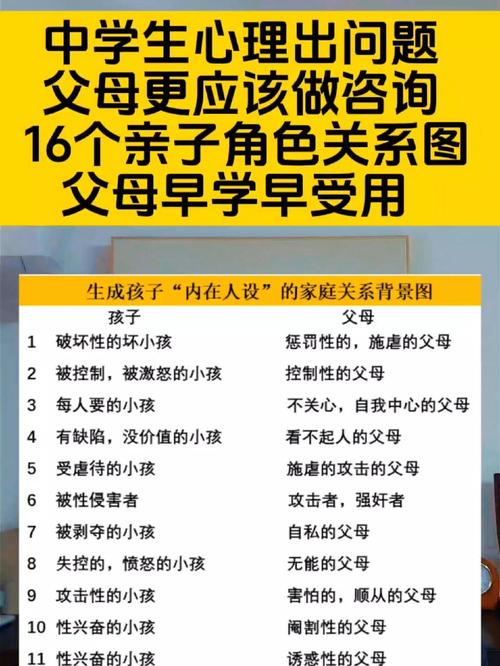

家庭互动模式偏差 临床心理咨询案例表明,62%的拒学家庭存在"高压-回避"的沟通模式,典型表现为:父母过度强调学业成就,孩子通过拒学争夺自主权,这种权力博弈往往在初一阶段达到顶峰。

紧急干预的四个关键步骤

-

建立安全对话空间 • 黄金48小时原则:发现拒学行为后,前两次谈话质量决定后续干预效果 • 非暴力沟通模板:"妈妈注意到这周上学有些困难(观察),你愿意说说发生了什么吗(邀请)?" • 避免的雷区:比较性语言("别人都能坚持")、威胁式沟通("不上学就送你去打工")

-

调整作息节律 案例:深圳某初中生小宇连续三周拒学,心理医生建议实施"三阶段恢复方案": 第一阶段(1-3天):允许8小时自由睡眠,建立早餐仪式 第二阶段(4-7天):引入30分钟户外活动,固定晚间阅读时间 第三阶段(8-14天):模拟上学作息,从每天1小时自习开始

-

学业压力缓冲 • 与校方协商阶段性目标:例如首周仅需完成主科作业,允许选择性参加考试 • 构建替代性学习场景:社区图书馆自习、线上教育平台(单日学习时长不超过3小时) • 重要提示:切忌在此期间报读补习班,避免形成新的压力源

中长期重建策略

社会功能康复训练 上海青少年心理发展中心推行的"微社交"计划成效显著:

- 第一阶段:每周2次15分钟便利店购物

- 第二阶段:参与社区宠物照料志愿活动

- 第三阶段:组建3-4人学习小组

-

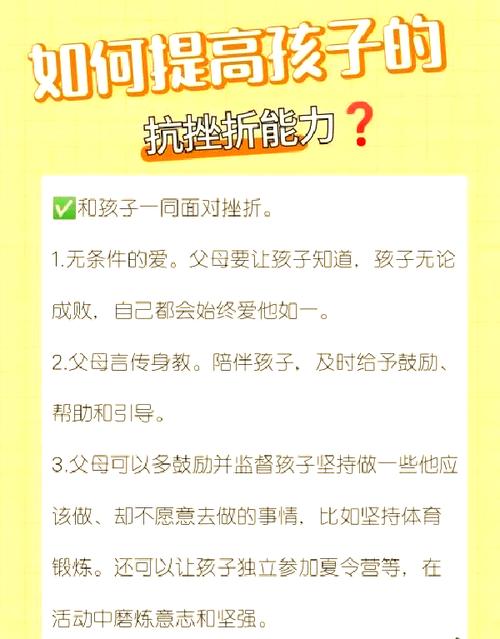

优势能力重塑 采用霍兰德职业兴趣测评(初中版)挖掘潜能,14岁的小雨在测评中显示艺术型特质突出,家长协助其创建个人插画账号,三个月获得2000+粉丝,重拾自信后逐步回归校园。

-

家庭系统治疗 建议每月进行1次结构化家庭会议,包含: • 情感银行时间:每位成员讲述本周三件感动小事 • 责任轮盘:共同制定家务分工表 • 学业支持方案:父母参与知识闯关游戏

家长自我成长必修课

-

焦虑管理技巧 • 实施"担忧时间":每天固定20分钟处理教育焦虑 • 建立支持网络:加入家长互助小组(线下活动每月不超过2次) • 正念练习:运用478呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)

-

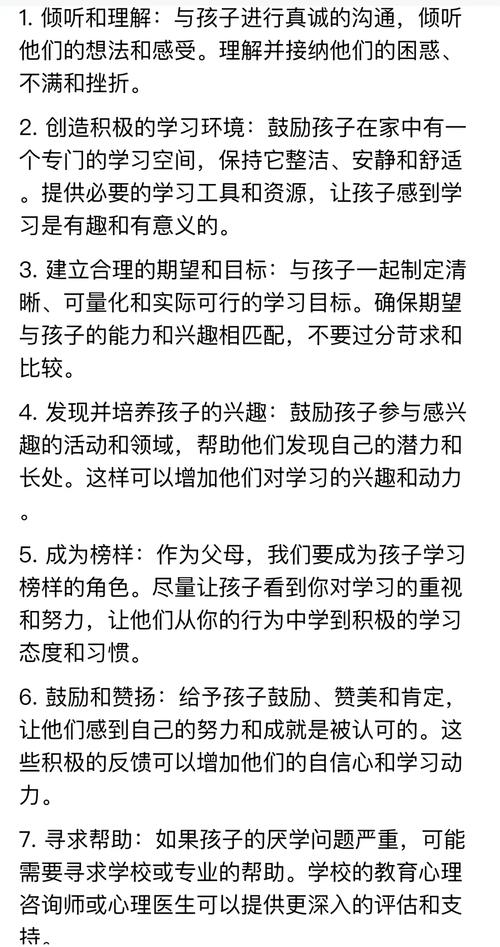

教育认知升级 • 理解"空心病"现象:部分青少年因价值感缺失导致学习动力衰竭 • 掌握发展性思维:将当前困境视为家庭成长的契机 • 构建多元评价体系:建立包含生活技能、情绪管理等维度的"成长护照"

【特别提醒】当出现以下情况时需立即寻求专业帮助: • 连续拒学超过15个教学日 • 伴随自伤行为或攻击倾向 • 出现幻觉、被害妄想等精神病性症状

【青少年教育专家李玫瑾教授指出:"拒学不是终点,而是孩子发出的求救信号。"通过系统的家庭支持、专业的心理干预和包容的成长环境,89%的案例能在六个月内实现学业重启,关键在于家长能否以成长型思维,将这场危机转化为重建亲子关系的珍贵契机。

(本文数据来源:2023年教育部青少年发展报告、中国心理学会临床案例库、华东师范大学教育追踪研究)