开学两个月后,张女士发现二年级的儿子小宇每天写作业的时间从半小时延长到两小时,书包里总藏着没交的课堂练习,甚至开始用"肚子疼"逃避上学,这个曾经活泼开朗的孩子,突然对学习表现出强烈的抵触情绪,类似的情况正悄然蔓延在低年级家庭中——教育部基础教育调研显示,7-8岁儿童出现阶段性厌学行为的比例高达32%,其中二年级是问题集中爆发期。

这个阶段的孩子正处于学习模式转型的关键期:从幼儿园的游戏化学习转向系统化知识吸收,从以兴趣为主导转向需要专注力和毅力支撑,当教育者能精准把握这个年龄段的心理特征与发展规律,就能将厌学危机转化为成长契机,本文将从认知突围、情感联结、习惯重构三个维度,为家长和教师提供系统性解决方案。

破解认知迷思:警惕"伪厌学"陷阱

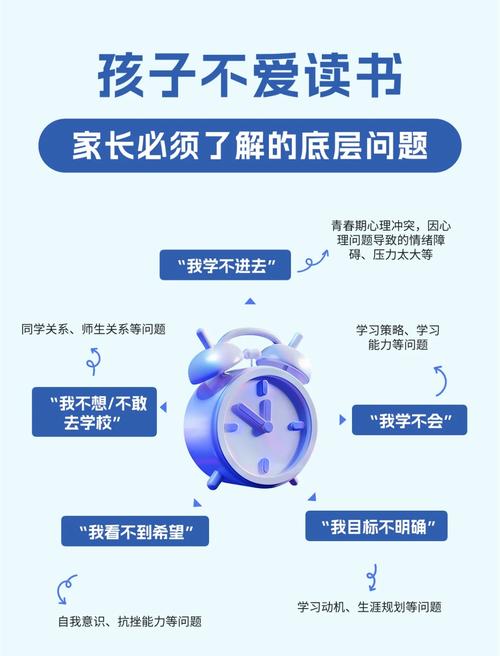

面对孩子的学习抵触,家长常陷入两个极端:要么过度紧张地定义为"厌学症",要么简单归咎于"懒惰贪玩",二年级孩子的厌学表现往往是多重因素交织的复杂信号。

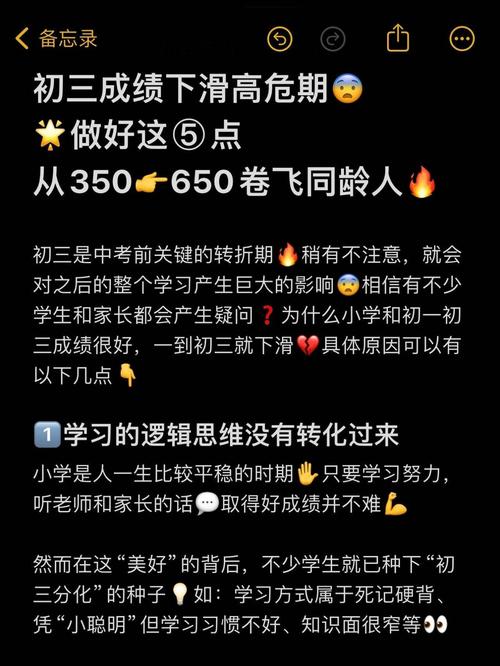

学习能力断层:

数学开始涉及两步运算,语文要求200字看图写话,英语出现完整句型背诵——相比一年级的知识量,二年级课程难度呈现跳跃式增长,北京师范大学认知发展实验室研究发现,此时儿童若未建立有效的学习方法,其挫败感会以"不愿学"的形式外显,建议家长用"分解检验法":将作业拆解为5分钟可完成的小单元,在每个节点给予具体反馈,例如背诵古诗时,先完成正确朗读(3分钟),再理解关键词义(5分钟),最后尝试记忆(7分钟),让孩子在碎片化成功体验中重建信心。

社会性焦虑传导:

二年级孩子开始形成稳定的同伴关系,教师评价体系也趋向严格,某重点小学的跟踪调查显示,因担心回答错误被同学嘲笑而拒绝举手的学生占比达41%,智慧的教师会创造"安全试错空间",例如设立"勇气勋章"奖励主动提问的学生,或开展"错题价值挖掘"主题班会,家长则可在家中设置"错误博物馆",分享自己工作生活中的失误案例,传递"成长源于修正"的价值观。

重构情感联结:让学习回归温度体验

冰冷的知识灌输会掐灭8岁儿童的学习热情,而情感纽带的建立能重新激活内在动力,教育神经学证实,当孩子感受到被理解与支持时,其前额叶皮层活跃度提升37%,更易形成持久学习记忆。

师生关系破冰策略:

建议教师每天预留3分钟"心灵对接时间",用非学术话题开启对话:"听说你养了只仓鼠?能和我分享它的趣事吗?"这类情感账户的存储,能有效降低孩子的防御机制,杭州某实验小学推行"教师成长故事周",老师们轮流讲述自己二年级时的糗事与突破,这种适度的自我暴露显著提升了学生的课堂参与度。

家庭场景再造方案:

将15平米客厅转化为"发现乐园":悬挂世界地图浴室贴,冰箱用磁力贴拼成语接龙,阳台设置"科学观察站"记录植物生长,重要的是家长要以探索者而非监督者姿态参与,例如和孩子比赛谁能用更多方法计算超市购物总价,南京家庭教育指导中心的数据表明,经历3个月场景化改造的家庭,孩子学习主动性提升68%。

搭建成长阶梯:从机械重复到策略升级

单纯延长学习时间只会加剧低效努力带来的疲惫感,需要帮助孩子建立符合认知规律的学习策略。

元认知训练法:

指导孩子制作"学习能量监测表",用红黄绿三色标记不同科目的投入状态,当发现数学作业常标记红色时,可共同制定"解题三步曲":圈画关键数字→回忆类似题型→检查计算步骤,上海某重点小学的实践表明,经过6周系统训练,学生作业效率平均提升40%。

游戏化激励机制:

将学习目标转化为闯关任务:背诵乘法口诀对应"能量宝石",完成作文获得"智慧钥匙",集齐10枚勋章可兑换"知识探险家"称号,关键要设置即时反馈,如完成生字听写立即获得贴纸奖励,心理学实验证实,这种可变比率强化程序能使行为保持率提高3倍。

跨学科融合实践:

设计"超市经济学"活动(数学计算+语文描述)、"公园生物课"(自然观察+绘画记录),广州某国际学校的案例显示,参与跨学科项目的学生,其知识迁移能力较传统教学组高出52%。

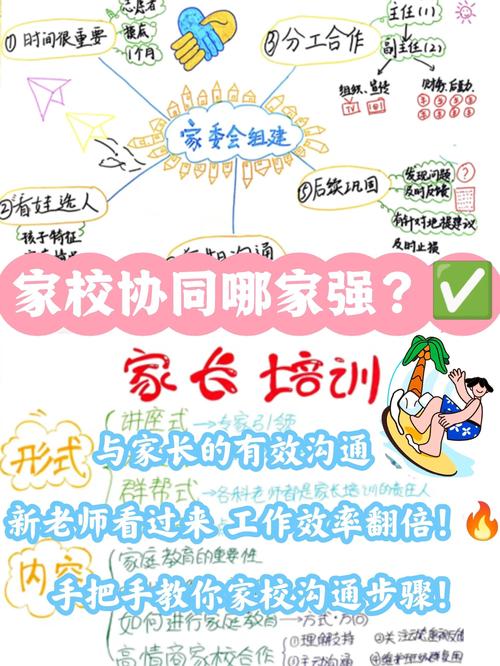

家校协同的黄金法则

真正的改变需要教育共同体的合力构建,建议每月举行"三角沟通会"(家长、教师、学生),采用"3+2+1"发言模式:3分钟成长见证(家长)、2分钟专业观察(教师)、1分钟自我期待(学生),某教育集团跟踪数据显示,持续实施该模式的班级,学期末学业情绪积极率提升至89%。

二年级的厌学现象恰似成长道路上的迷雾,驱散它不需要疾风骤雨式的改造,而需要教育者成为智慧的引航灯,当我们用认知地图替代焦虑指责,用情感共鸣取代空洞说教,用策略赋能破解无效努力,那些暂时迷失的学习热情终将转化为持续终生的探索动力,每个拒绝打开课本的孩子,内心都藏着等待点燃的火种——我们的使命,是找到属于他的那根火柴。