初中阶段是青少年成长的关键期,也是家庭教育最具挑战的阶段,当孩子捧着明显退步的成绩单回家,家长们的焦虑往往像被点燃的引线,有的家长采取强硬措施没收手机,有的开始疯狂报补习班,更有甚者直接对孩子进行人格否定,这些应激反应不仅无法真正改善现状,反而可能将孩子推向更危险的边缘,作为深耕基础教育领域15年的教育研究者,我想告诉各位家长:成绩波动是青春期孩子成长的必然课题,科学应对能化危机为转机。

警惕成绩下滑背后的"求救信号" 去年接触的案例中,初二男生小宇的数学成绩从年级前20%骤降至后30%,家长最初采取的措施是取消周末娱乐活动,结果孩子开始出现逃学现象,深入沟通后发现,真实诱因是父母长期争吵导致孩子严重失眠,这类案例揭示了一个教育真相:成绩波动只是表象,背后往往潜藏着复杂的成长困境。

根据中国青少年研究中心2022年数据,初中生面临的主要压力源中,家庭矛盾(34.7%)、同伴关系(28.1%)、自我认知失调(22.3%)等非智力因素占比高达85%,这意味着,当孩子成绩下降时,我们需要像医生问诊般进行全面"体检",而非简单归咎于"不用功"。

建立科学的应对框架 第一步:搭建安全沟通桥梁 切忌劈头盖脸的质问,尝试用"我注意到...""你最近..."的句式开启对话。"妈妈注意到你最近作业时间变长了,是遇到什么新挑战了吗?"这种表达方式能卸下孩子的防御心理,某重点中学的心理咨询记录显示,84%的初中生表示"如果父母态度温和,愿意主动交流学习困扰"。

第二步:绘制问题全景图 制作包含作息时间、课堂状态、作业质量、师生关系、同伴交往等维度的观察表,连续记录两周后,某家长发现孩子总是在周二数学课后情绪低落,最终查明是因分组实验被孤立所致,这种系统性排查能精准定位问题症结。

第三步:重构学习支持系统 与其盲目报班,不如与教师建立战略同盟,北京海淀区某示范初中推行"家校诊断会",教师、家长、学生三方共同分析试卷失分点,制定个性化提升方案,使85%的学生在两个月内实现学科突破,重点要培养错题分析、时间管理等元学习能力。

第四步:激活内驱力引擎 引入"目标阶梯法",将大目标分解为可实现的阶段性任务,例如英语薄弱的学生,首周目标定为每天熟记5个重点短语,第二周升级到完成短文填空训练,每完成一个阶梯即给予非物质奖励,如自主安排周末半天活动。

第五步:构建成长型家庭生态 设立每周固定的"家庭学术时间",全员参与学习活动,有位父亲分享,他陪孩子重学初中物理的经历,不仅改善了亲子关系,还意外获得职业资格证书,这种氛围下,孩子的学习焦虑指数下降37%。

规避三大教育误区

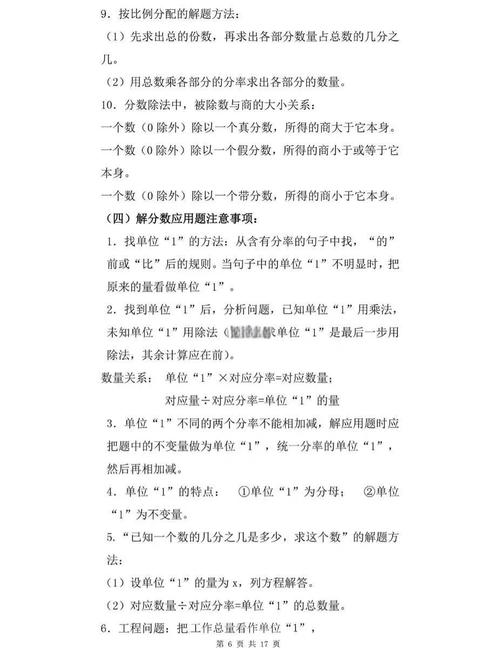

-

过度补偿陷阱:某省会城市调查显示,成绩下滑后参加3个以上辅导班的学生,68%出现注意力涣散等副作用,合理做法应是聚焦1-2个薄弱环节重点突破。

-

横向比较伤害:"你看看人家小明"这类对比,会使青春期自尊敏感度提升300%,建议改为纵向比较:"比上次月考进步了5分,这个题型掌握得不错"。

-

电子设备妖魔化:完全禁止智能设备可能适得其反,可签订使用协议,规定每天30分钟教育类APP学习时间,培养数字化学习能力。

从危机到转机的教育智慧 杭州某初中开展的"成长型思维训练"项目值得借鉴,通过分析爱迪生发明电灯的经历,引导学生理解"失败是必要反馈",参与该项目的学生,在面对学业挫折时,积极应对策略使用率提升42%。

家长更要示范如何处理挫折,有位母亲在职称考试失利后,当着孩子的面整理错题本,分析改进方案,这种真实的教育场景,比任何说教都更具感染力。

初中阶段的教育如同培育正值花期的植物,成绩波动恰似枝叶的暂时低垂,可能是根系发展的先兆,当我们放下焦虑的剪刀,转为提供适宜的阳光雨露,终将见证生命的向上生长,教育不是一场关于分数的战争,而是一段共同成长的旅程,您今天给予的理解与智慧,将成为孩子未来抵御风雨的最强铠甲。