在小学阶段,家长发现孩子成绩不理想时,往往陷入焦虑与迷茫,作为一名从事基础教育研究15年的教育工作者,我接触过上千个类似案例,值得强调的是,小学阶段的成绩波动并不等同于学习能力缺陷,家长若能采取科学引导策略,不仅能帮助孩子提升学业表现,更能为其终身学习能力奠定基础,本文将系统解析六个关键应对策略,帮助家长走出教育误区。

正确归因:建立科学诊断体系 当孩子出现成绩滑坡时,超过83%的家长会直接归咎于"不够努力"或"注意力不集中",教育心理学研究显示,影响学业表现的潜在因素多达27项,需要建立三维诊断模型:

- 认知维度:通过标准化的学习能力测评,确认是否存在阅读障碍、视动协调缺陷等神经发育问题

- 习惯维度:系统观察预习、听课、作业、复习等学习环节的具体表现

- 环境维度:评估家庭教养方式、师生互动质量、同伴关系等生态因素

某重点小学曾对150名后进生进行追踪研究,发现68%的学业问题源自不当的家庭教育方式,仅有12%与智力因素相关,这个数据提醒家长:与其责备孩子,不如先反思教育策略。

重塑学习习惯:构建四大核心能力 培养可持续的学习能力远比追求短期分数更重要,建议从以下方面着手:

-

时间管理能力 引入"番茄工作法",将学习任务拆解为25分钟专注时段+5分钟休息,某实验小学的实践表明,这种方法能使作业效率提升40%,家长可制作可视化任务板,帮助孩子建立时间感知。

-

信息处理能力 通过"三色笔记法"训练课堂效率:红色记录重点、蓝色标记疑问、绿色书写联想,定期指导孩子将笔记整理成思维导图,培养知识结构化能力。

-

专注力培养 采用"阶梯训练法":从5分钟静心阅读开始,每周增加2分钟,配合舒尔特方格等专业训练工具,注意创造无干扰环境,书桌保持"三无"状态(无电子产品、无玩具、无食物)。

-

自主学习能力 设置"问题银行本",鼓励每天提出3个学科相关问题,周末共同寻找答案,某家长分享,坚持半年后孩子的问题质量显著提升,开始展现探究意识。

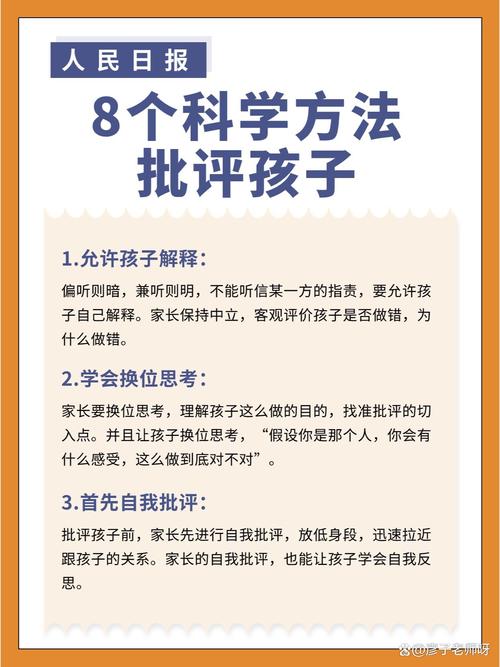

优化家庭教育:避开三大误区 多数家长容易陷入的教育误区需要警惕:

误区1:负面评价循环 "这么简单都不会"等贬损性语言会使孩子产生习得性无助,神经科学研究表明,持续负面评价会导致海马体体积缩小,直接影响记忆功能。

误区2:过度辅导依赖 某省会城市调查显示,76%的小学生家长每天辅导作业超过2小时,这反而抑制了自主学习能力发展,建议采用"脚手架策略":初期详细指导,逐步转为提示关键词,最终实现独立完成。

误区3:忽视非智力因素 华东师范大学研究发现,小学阶段情绪管理能力与学业成绩的相关系数达0.61,建议每天设置15分钟"心灵对话时间",通过绘画、沙盘等非言语方式了解孩子心理状态。

善用游戏化学习:激活内在动力 将学习要素转化为游戏机制能显著提升参与度:

- 知识闯关系统:将单元知识点设计成探险地图,每完成一个任务解锁新区域

- 成就徽章体系:设立"记忆大师"、"解题达人"等特色荣誉称号

- 合作挑战模式:组建学习小组完成跨学科项目,如"筹建班级博物馆"

北京某重点小学的实践案例显示,游戏化教学使后进生的课堂参与度从32%提升至79%,知识点留存率提高2.3倍。

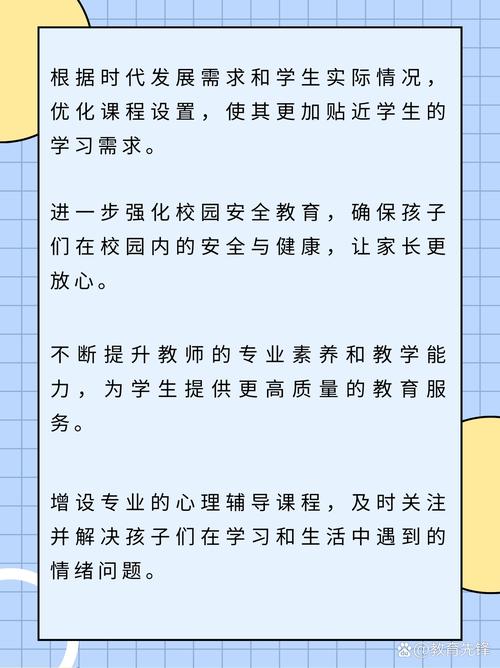

构建支持系统:整合三方资源 创建"家校社"协同机制至关重要:

- 与教师建立专业对话:定期获取课堂观察报告,重点关注学习品质而非分数

- 组建学习共同体:与3-5个家庭结成互助小组,定期组织读书会、科学探究活动

- 开发社区资源:利用科技馆、博物馆的教育项目,将学习延伸至真实场景

重塑评价体系:看见多维成长 建议建立"成长档案袋",收录学科作品、实践记录、反思日志等多元化材料,某教育实验区推行"五星评价体系"(学习力、创造力、品格力、健康力、社交力)后,学生抑郁倾向下降41%,师生关系满意度提升68%。

面对孩子的学业困境,家长最需要的是战略定力,记住教育学家杜威的箴言:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"当我们用发展的眼光看待成长,用科学的方法支持学习,每个孩子都能找到属于自己的成功路径,播种习惯,收获品格;播种耐心,收获成长——这或许就是教育最美的模样。

(全文共1127字)