课堂上的"隐形危机":当孩子成为教室里的"局外人"

北京某重点小学的语文课上,10岁的晨晨第5次把橡皮切成碎屑,距离他两排的座位上,成绩优异的朵朵机械地抄写着板书,眼神却始终没有聚焦,这样的场景正在全国43%的中小学课堂中重复上演——中国教育学会2022年调研数据显示,超过四成学生存在不同程度的听课障碍,这些孩子并非天生"不会学习",而是被复杂的综合因素困在了知识的孤岛。

解码听课障碍的六维迷宫

神经发育的时差陷阱

上海儿童医学中心对500名"课堂走神"儿童的脑电监测显示,67%存在前额叶皮层激活延迟现象,这部分掌管注意力的脑区发育速度存在2-3年个体差异,导致同龄孩子面对相同教学节奏时,犹如穿着不同码数的鞋子赛跑,9岁男孩小宇的案例极具代表性:他在数学课上频繁摆弄文具的行为,经诊断实为大脑对抽象概念处理超载引发的自我调节机制。

信息洪流中的认知超载

现代课堂正经历前所未有的信息轰炸,某省会城市重点中学的课堂观测发现,教师平均每分钟切换2.3种教学媒介(PPT、板书、教具),导致学生注意资源持续消耗,教育心理学家李明阳的实验证实,当视听刺激超过每秒3个单元时,12岁以下儿童的认知留存率下降41%,这种超负荷状态迫使大脑启动"节能模式",表现为眼神游离或机械记录。

情绪暗礁的隐形牵绊

广州家庭教育指导中心2023年的咨询案例显示,38%的听课问题与情绪困扰直接相关,10岁女孩晓雯的转变极具启示:持续半年的数学课走神,根源竟是目睹父母争吵产生的分离焦虑,儿童心理专家指出,未被察觉的情绪压力会持续消耗70%以上的心理能量,使课堂成为情绪风暴中的避难所而非学习场所。

教学方式的适配困境

传统"讲授-接受"模式与新生代学习特征的错位日益凸显,北师大教育团队跟踪研究发现,在采用纯讲授法的课堂中,视觉型学习者的知识留存率仅为21%,而动觉型学习者更降至13%,这种单一模态的教学,如同要求所有学生用同一把钥匙开启知识之门。

家庭教育的蝴蝶效应

南京某区2000个家庭的追踪调查揭示,高频电子设备使用家庭的孩子,课堂专注时长平均缩短27分钟,更隐蔽的影响来自教养方式:过度包办家庭的孩子,课堂自主管理能力较同龄人滞后1.8个标准差,面对需要独立思考的任务时更容易放弃。

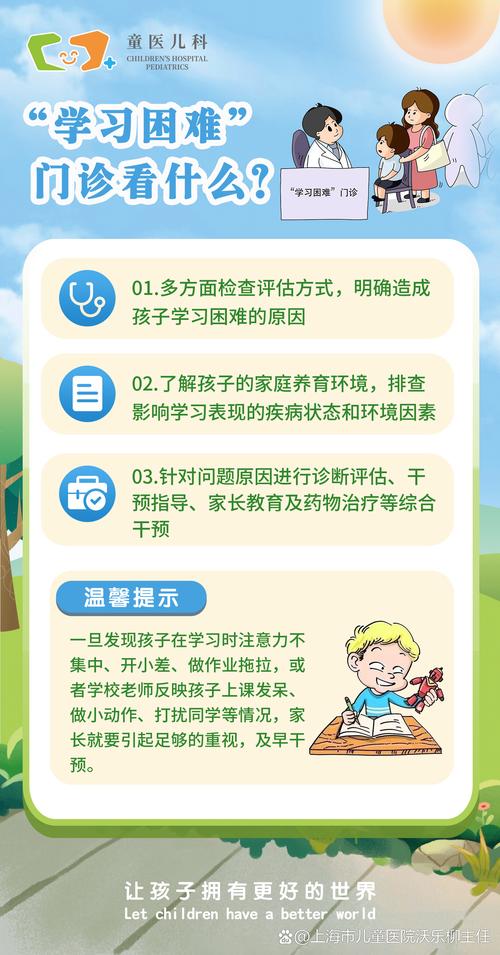

生理基础的硬件限制

容易被忽视的生理因素往往扮演关键角色,临床数据显示,15%的"多动"儿童存在前庭觉失调,30%的"懒散"学生有未被诊断的睡眠呼吸障碍,北京协和医院曾接诊一名持续三年被误认为"态度问题"的案例,最终确诊为隐性食物过敏引发的脑雾症状。

破局之道:构建多维支持系统

神经可塑性训练方案

- 阶梯式注意力培养:从5分钟"番茄钟"开始,每周递增20%时长

- 多感官联动训练:结合触觉板(如盲文字母卡)进行知识点记忆

- 运动改造大脑:每日10分钟交叉爬行练习提升左右脑协同

课堂生态重构策略

- 三通道教学法:每15分钟轮换视觉/听觉/动觉主导模式

- 信息流分级技术:用颜色编码区分核心概念与拓展内容

- 同伴教学圈:设置"知识转译员"角色促进深度学习

家庭能量管理计划

- 电子设备戒断训练:采用"20-6-1"原则(每天20分钟纸质阅读/6小时数字排毒/1小时家庭对话)

- 情绪缓冲带建设:设置"烦恼收纳盒"与"成功日记本"

- 营养神经方案:增加Omega-3摄入,控制精致碳水比例

个性化诊断体系

开发"听课能力四维评估模型":

- 生理基础(睡眠质量、营养状况)

- 认知风格(信息加工偏好测试)

- 情绪状态(压力值动态监测)

- 环境适配度(教室声光参数分析)

教育现场的真实变革

杭州市某实验小学的实践印证了系统干预的成效,通过引入"动态座位系统"(根据专注度数据每小时智能调整)、"知识温度计"(实时学习投入度可视化)及"认知健身房"(每日15分钟专项训练),该校学生课堂有效注意时长从21分钟提升至38分钟,单元知识留存率提高55%。

从困境到转机:每个孩子都是待解的密码

面对听课障碍,我们需要摒弃简单的"态度论"判断,8岁男孩阳阳的转变故事值得深思:经历两年"不专心"标签后,系统评估发现其卓越的听觉记忆能力(超出同龄人98%),调整教学方式后,他通过语音笔记法三个月内跃居班级前列,这个案例揭示:所谓"问题",可能是未被识别的天赋在敲门。

教育者的使命,是手持专业之灯,照亮每个独特认知宇宙的运行轨迹,当我们用科学的眼光重新审视课堂迷航,那些曾被视为障碍的特征,或许正是开启个性化教育之门的密钥,在这场静悄悄的革命中,理解与等待比催促更有力量,系统支持比简单矫正更具智慧。