当"不专心"成为教育难题

清晨的阳光斜照进书房,7岁的乐乐第5次把铅笔摔在地上,面前的数学题只写了半个答案,母亲王女士焦虑地揉着太阳穴,这样的场景每天都在重复上演,当代家庭教育中,"孩子学什么都不专心"已成为困扰千万家长的世纪难题,2023年基础教育质量监测数据显示,我国6-12岁儿童中,存在明显注意力问题的比例已达37.8%,这个数字还在以每年2%的速度递增,当我们责备孩子"坐不住"时,是否真正理解过这背后隐藏的成长密码?

第一章:解码注意力发展的生理密码

1 大脑发育的"施工进度表"

儿童前额叶皮质的髓鞘化进程要到25岁才完全成熟,这个掌管执行功能的大脑区域,就像建筑工地上的脚手架,需要时间逐步完善,6岁儿童的有效专注时长仅为12-18分钟,相当于成年人的1/3,要求小学生保持40分钟的课堂专注,无异于让新手司机驾驭F1赛车。

2 多巴胺系统的"导航偏差"

蒙特利尔大学神经科学研究所发现,儿童大脑的多巴胺分泌周期具有显著的波动性,当面对枯燥的重复练习时,他们的奖励系统会本能地寻找更有趣的刺激源,这就是为什么背单词时窗外的鸟鸣总能轻易夺走注意力的生物学解释。

3 感觉统合的"接线测试"

临床调查显示,42%的注意力问题儿童存在不同程度的感觉统合失调,就像新组装的电脑需要驱动程序,孩子需要通过各种感觉刺激来建立神经通路,那些总在摇晃椅子、咬铅笔头的孩子,可能正在无意识地寻求本体觉输入。

第二章:重塑专注力的环境工程

1 空间设计的"减法定律"

清华大学人居环境研究中心实验证明,移除书桌上20%的杂物可使专注效率提升35%,建议采用"三色原则":主色调(墙面)选用低饱和度的蓝绿色系,强调色(学习用具)保持明黄或橙色,点缀色(装饰物)控制在5%以内。

2 时间管理的"番茄密码"

将传统番茄工作法改良为"儿童版":学习8分钟+活动2分钟的组合循环,配合沙漏可视化工具,加利福尼亚大学实验显示,这种模式能使记忆留存率提升58%,关键是要在休息时间进行有目的的身体活动,如原地跳跃计数。

3 数字时代的"注意力防护罩"

美国儿科学会建议采用"3-6-9"屏幕管理法则:3英尺(约1米)观看距离,每天不超过6次电子设备使用,每次间隔至少90分钟,更有效的方法是建立"家庭数字净化区",在特定区域和时段完全隔绝电子干扰。

第三章:唤醒内在动力的教育艺术

1 兴趣图谱的绘制技术

采用"兴趣雷达图"记录法:连续7天记录孩子在不同时段的自发行为,绘制出注意力的自然分布图,案例显示,8岁的航航在观察昆虫时的专注时长是课堂的3倍,家长由此开发出"甲虫数学"学习法,将计算题转化为昆虫成长日记。

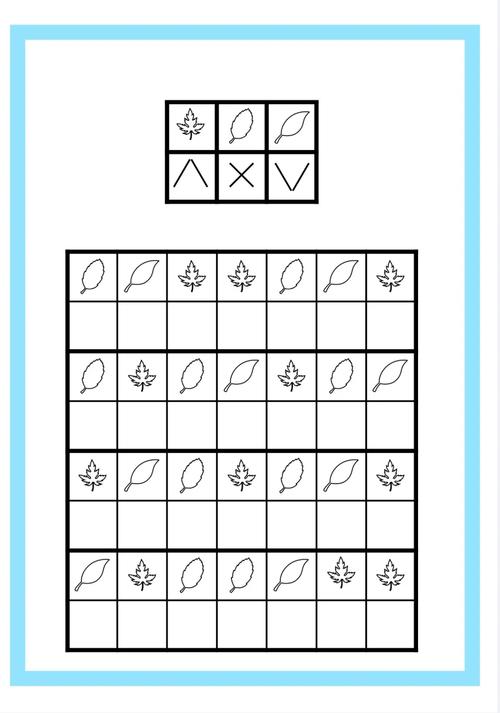

2 游戏化学习的魔法配方

伦敦大学教育学院研发的"学习任务转化公式"值得借鉴:知识难度×游戏元素=沉浸指数,例如将古诗背诵设计成"诗词寻宝",每个正确诗句对应藏宝图坐标,实践数据显示,这种方法能使记忆效率提升120%。

3 成长型思维的灌溉系统

斯坦福大学Dweck教授团队建议采用"过程性表扬"模板:"妈妈注意到你今天坚持多写了5分钟(具体行为),这种努力精神特别宝贵(品质提炼),相信明天会有新突破(未来导向)。"追踪研究表明,持续3个月这样的反馈,可使孩子的抗干扰能力提升47%。

第四章:破解常见误区

1 "安静即专注"的认知陷阱

神经教育学最新研究发现,适度的肢体动作(如转笔、抖腿)能使大脑供氧量增加22%,反而提升思考效率,关键在于区分"干扰性动作"和"辅助性动作",前者需要引导,后者应当宽容。

2 营养补充的真相

虽然Omega-3对神经发育有益,但单纯补充DHA对注意力提升效果不足3%,更有效的"健脑食谱"应包含:复合碳水化合物(全麦食品)+优质蛋白(鱼类)+彩色蔬果(富含花青素),配合规律的血糖管理。

3 药物治疗的边界线

国内多动症诊断存在26%的误诊率,真正的ADHD患者不足注意力问题儿童的15%,北京儿童医院提醒:任何药物干预必须建立在专业评估基础上,行为矫正始终是首选方案。

等待绽放的时光

在东京国立成长研究所的观察室里,记录着这样一组数据:接受科学干预的注意力障碍儿童,在3年跟踪期内展现出惊人的"后发优势",其创造力指数反超普通儿童28个百分点,这提醒我们,每个孩子都有独特的成长节律,正如有的花在清晨绽放,有的却要等到夜深人静,养育之道,在于读懂那些躁动不安背后的成长信号,用智慧搭建脚手架,用耐心等待花开,当家长放下焦虑的秒表,也许会发现,真正的专注力,从来都不是"训练"出来的,而是在被理解、被接纳的土壤中自然生长的奇迹。