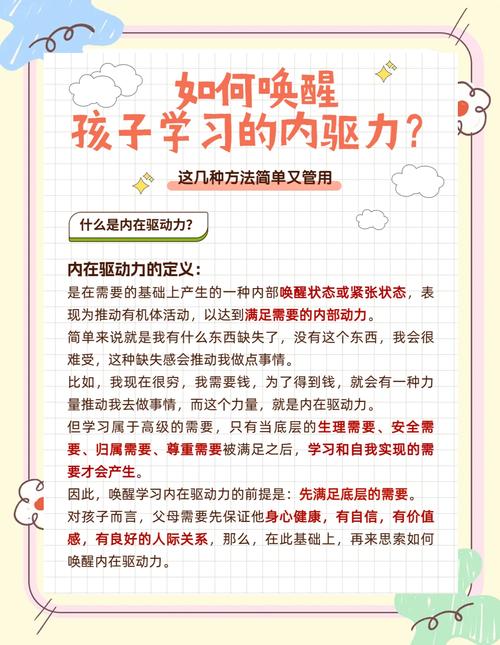

精心挑选的教辅资料积满灰尘,斥资报名的补习班收效甚微,苦口婆心的劝说换来孩子的沉默对抗,当我们发现孩子对学习失去兴趣时,往往陷入"越催越慢,越管越反"的恶性循环,教育神经科学最新研究表明,儿童大脑中负责学习动力的前额叶皮质在12岁前处于高速发育期,此时采用科学方法激发学习内驱力,效果将事半功倍,以下是经过验证的五个有效策略:

重建学习认知:从任务驱动转向需求满足 典型案例:7岁的童童每次写作业都要讨价还价,把30分钟的作业拖成2小时,家长尝试过奖励贴纸、取消游戏时间等方法,效果都不持久。

科学解析:大脑杏仁核对强制性任务会产生本能排斥,当学习被异化为"必须完成的任务",孩子会启动心理防御机制,神经教育学实验显示,将学习活动与多巴胺分泌系统建立联结,能显著提升持续学习意愿。

实践方案:

- 建立学习"需求触发点":观察孩子日常兴趣,将学科知识与现实需求结合,如喜欢恐龙的孩子,可引导计算不同恐龙的身长比例(数学应用),了解化石形成过程(科学探索)。

- 设计"即学即用"场景:学习长度单位后,带孩子测量家具尺寸并绘制房间平面图;掌握基础英语后,协助点餐或查询游戏攻略。

- 创设知识获得感:每周设置"家庭知识分享会",鼓励孩子讲解新学内容,家长扮演求知者角色。

重塑学习体验:构建正向情绪记忆 典型案例:10岁的小宇在数学考试连续失利后,开始逃避数学作业,形成"害怕失败-回避练习-成绩下滑"的恶性循环。

科学解析:海马体对伴有强烈情绪的记忆保存更持久,当学习过程伴随焦虑、挫败等负面情绪,大脑会自动归类为需要规避的风险行为。

实践方案:

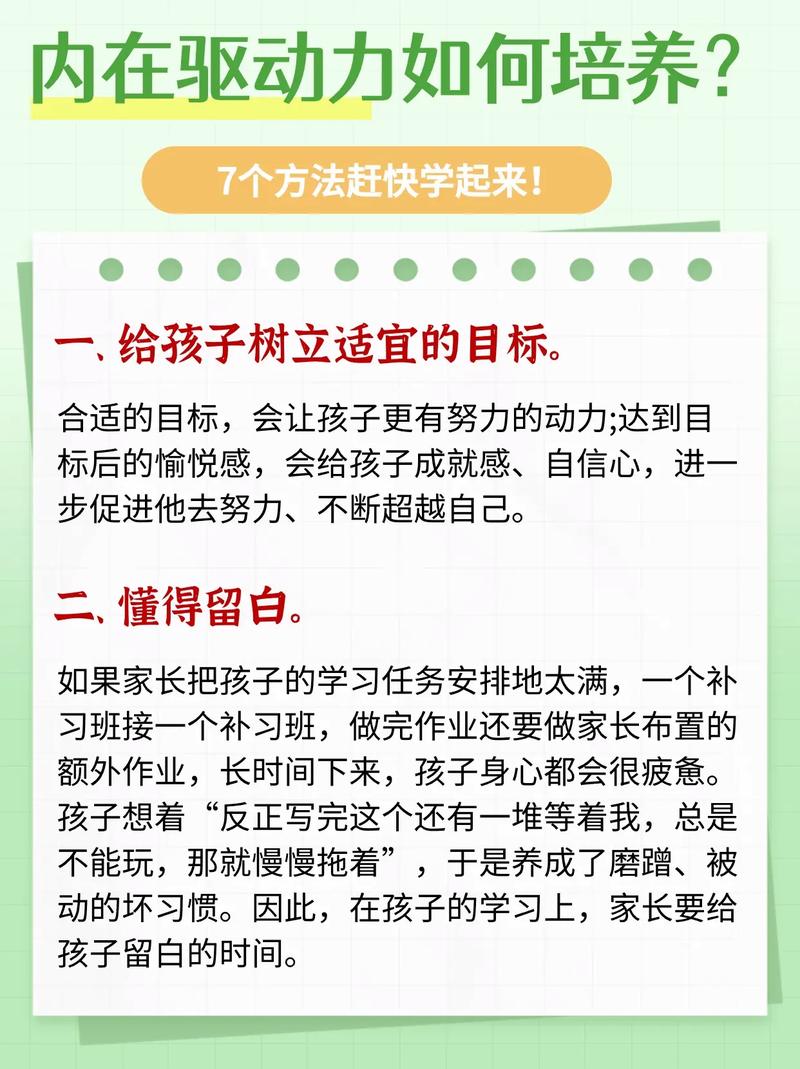

- 拆分目标技术:将复杂任务分解为可完成的子目标,如背诵课文改为"每天熟练3个新句子+复习前日内容"。

- 错题重构法:把订正作业设计成"侦查游戏",让孩子圈出"狡猾的错误",用不同颜色笔标注"制胜秘诀"。

- 建立成长档案:用可视化的方式记录进步,如阅读存折、科学实验日志、单词积累树等。

重构学习模式:匹配认知发展规律 典型案例:五年级的雯雯在传统课堂容易走神,但玩编程游戏时能持续专注3小时,展现出惊人的学习能力。

科学解析:儿童注意力持续时间遵循"年龄+1"分钟原则(如8岁儿童约能保持9分钟专注),多元智能理论指出每个孩子都有优势学习通道(视觉/听觉/动觉)。

实践方案:

- 时段切割法:采用"番茄工作法"改良版,学习25分钟后进行5分钟肢体活动(跳绳、拉伸等)。

- 多模态学习:同一知识点用不同方式呈现,如学古诗时配合手势舞、绘制思维导图、创作现代版改编。

- 环境赋能技巧:创建"学习启动仪式"(特定背景音乐、学习灯),设计移动学习站(可调节高度的站立书桌)。

重启家庭系统:打造支持性成长生态 典型案例:父母都是高知分子的家庭,孩子却产生严重厌学情绪,经咨询发现家庭中存在隐性的成就焦虑。

科学解析:家庭情绪氛围直接影响孩子的前额叶皮质发育,权威育儿研究指出,父母对失败的接纳度与孩子的抗挫力呈正相关。

实践方案:

- 建立"错误日"制度:每周固定时间分享各自犯的错和收获,淡化对完美的追求。

- 实施"三明治沟通法":指出不足时采用"肯定+建议+鼓励"的结构化表达。

- 创设非功利阅读时间:每天30分钟全家自由阅读,包含漫画、杂志等娱乐性读物。

重设评价体系:聚焦过程性成长 典型案例:总是被夸"聪明"的孩子在遇到难题时更容易放弃,而形成性评价培养的孩子表现出更强的坚持性。

科学解析:成长型思维研究证实,对努力过程的肯定能促进神经突触的可塑性发展,固定型表扬则会抑制挑战意愿。

实践方案:

- 使用SPR反馈模型:具体(Specific)、过程(Process)、关联(Relation),例:"今天解这道题时,你尝试了三种方法(具体),这种坚持探索的精神很棒(过程),下次遇到类似问题可以更快解决(关联)。"

- 制作能力增长图谱:用思维导图记录各项技能的进步轨迹,如"计算速度提升时间线"、"作文创意发展树"。

- 建立跨维度评价体系:从知识掌握、思维方法、学习态度三个维度进行综合评价。

实施这些策略需要家长保持战略定力,谨记教育是农业而非工业,每个孩子都有独特的学习节律,就像不同品种的植株,有的春天开花,有的秋天结果,关键是要提供适宜的土壤(家庭环境)、适度的光照(教育期待)、及时的养分(学习支持),当我们将视线从短期分数移开,转向终身学习能力的培养,往往会惊喜地发现:那些曾经紧闭的兴趣之门,正在悄然打开。

教育变革专家肯·罗宾逊曾说:"教育不是灌满一桶水,而是点燃一把火。"这把火种,就藏在每个孩子与生俱来的好奇心之中,作为教育者,我们要做的不是强行输送知识燃料,而是精心呵护这点星火,让它逐渐成长为自我驱动的求知烈焰,当学习真正成为孩子探索世界的内在需求时,所谓的"不爱学"难题,自然迎刃而解。