叛逆期的本质:一场被误解的成长革命

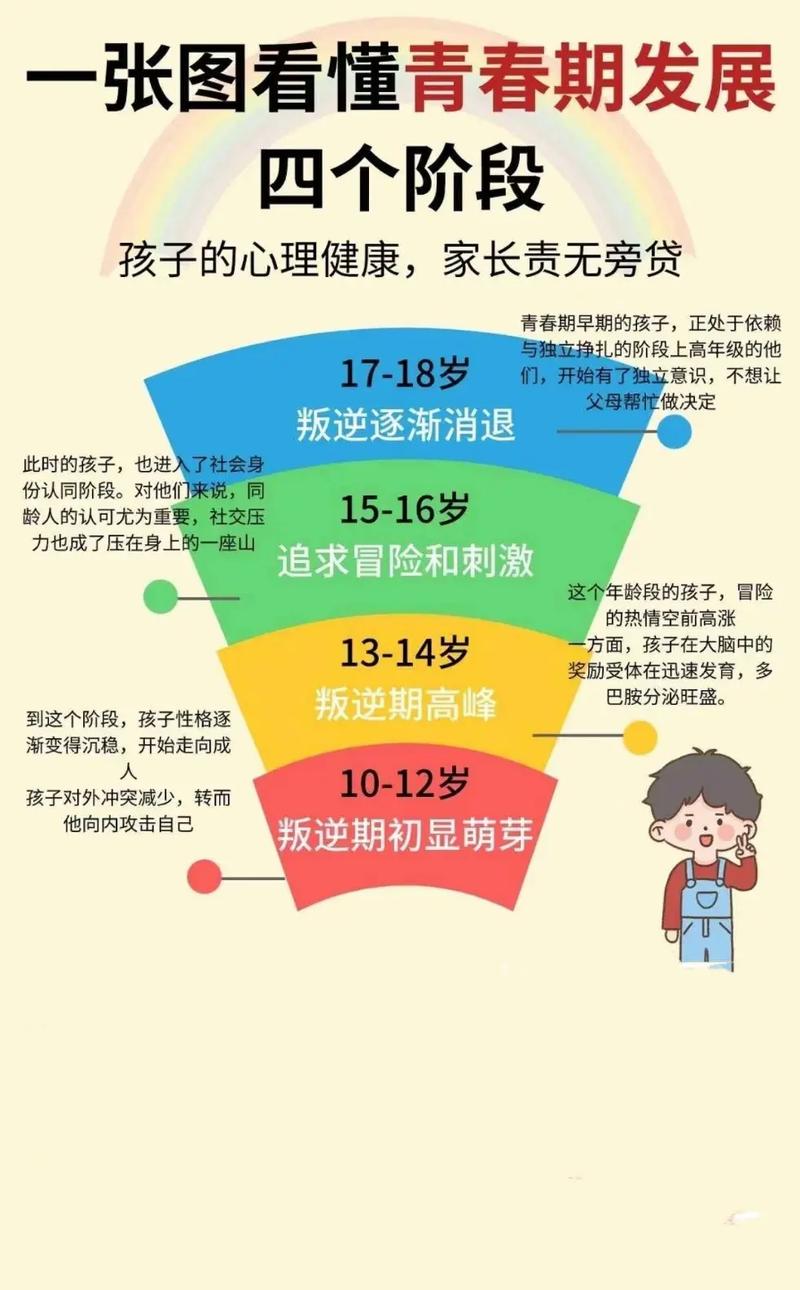

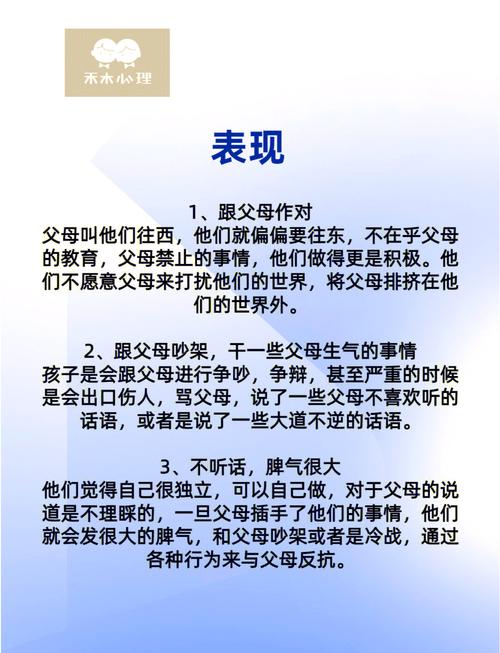

14岁男孩突然拒绝上学、离家不归,往往让家长陷入焦虑与困惑,但若将这种行为简单归结为“叛逆”,可能错失理解青春期本质的机会,研究表明,人类大脑前额叶皮质(负责理性决策)在12-25岁期间经历剧烈重组,而杏仁核(情绪中枢)在此阶段异常活跃,这种生理特征导致青少年容易情绪波动,同时对自主权与身份认同产生强烈需求。

案例启示:15岁的小杰连续一周逃学,躲在网吧通宵游戏,父母发现后激烈指责,他却反锁房门拒绝沟通,心理医生介入后发现,小杰的“反抗”源于长期被安排参加奥数培训,而他对编程的兴趣始终被忽视,这个案例揭示:青少年的激烈行为,往往是内心诉求未被听见的极端表达。

破解行为密码:五大潜在诱因系统排查

在采取行动前,家长需要像侦探般梳理行为背后的逻辑链:

-

学业压力型

- 重点中学的竞争压力

- 特定科目(如数学、英语)的持续挫败感

- 教师不当评价引发的自尊受损

-

社交困境型

- 校园欺凌的隐性存在(2021年中国青少年研究中心数据显示,32%中学生遭遇过言语欺凌)

- 同伴关系中的排斥现象

- 早恋引发的情绪困扰

-

家庭系统失衡型

- 父母长期情感冷漠或过度控制

- 二胎家庭中的资源争夺

- 家族成员(如祖辈)教育理念冲突

-

心理发展滞后型

- 低挫折承受力导致的逃避机制

- 多巴胺依赖(游戏/短视频)形成的行为成瘾

- 潜在抑郁/焦虑倾向(WHO数据显示,10-19岁群体中14%存在心理疾患)

-

价值观冲突型

- 对传统教育路径的质疑(“读书无用论”影响)

- 过早接触社会负面信息

- 偶像崇拜引发的认知偏差

行动建议:制作《家庭生态系统评估表》,从睡眠质量、饮食规律、电子设备使用时长等20个维度进行为期两周的观察记录,找到异常行为的触发点。

重建沟通桥梁:非暴力对话的实践路径

当孩子紧闭心门时,传统说教往往适得其反,借鉴临床心理学家马歇尔·卢森堡的“非暴力沟通”模型,可尝试以下步骤:

破除对立姿态

- 将质问“你为什么不上学”转化为“最近在学校遇到什么困难了吗?”

- 用“我观察到你这周有三个晚上没回家”替代“你又跑哪儿鬼混了?”

情绪共振训练

- 每天设置15分钟“倾听时间”,父母需关闭手机、保持眼神接触

- 学习反射式回应:“你感到愤怒是因为觉得不被信任,对吗?”

需求解码技术

- 当孩子说“读书没意思”时,挖掘潜在诉求:“你希望找到更有价值的学习方式?”

- 用“需求扑克牌”游戏(共48张写有心理需求的卡片)帮助双方理解彼此

危机干预方案:当务之急的三层防护网

短期紧急预案

- 与学校建立“安全通报机制”,明确离校需双确认

- 在手机安装定位软件(需事先与孩子协商并说明用途)

- 准备3-5个可信赖的紧急联系人(表哥、教练等)

中期行为矫正

- 签订《家庭行为契约》,将“每天上学”与“周末露营”等奖励挂钩

- 引入第三方导师(如大学生志愿者)进行朋辈辅导

- 参与户外拓展项目(需包含团队合作与挫折挑战)

长期系统重建

- 调整家庭权力结构,给予有限选择权:“你希望先做数学作业还是背诵课文?”

- 共同制定《家庭年度计划》,将孩子的兴趣(如电竞)转化为学习动力(数据分析、英语解说)

- 定期举行家庭会议,采用罗伯特议事规则进行民主决策

预防体系构建:从灭火到防火的思维转变

认知升级:

- 理解青春期是“心理断乳”的必要过程

- 接受适度冲突是关系重塑的契机

环境营造:

- 设立家庭“情绪安全区”(特定角落允许表达任何感受)

- 创建成就展示墙(张贴编程作品、体育奖章等非学业成果)

资源储备:

- 建立“支持者联盟”(包含心理教师、社区社工、亲戚等)

- 收集适龄书影音资源(如《怦然心动》《少年维特的烦恼》)

在风暴中播种希望的智慧

面对14岁男孩的激烈反抗,真正有效的教育不是驯服风暴,而是学会在风雨中共同成长,当父母放下“矫正者”身份,转而成为“成长见证者”,那些看似叛逆的行为,终将在理解与等待中,蜕变成生命破茧而出的力量,正如发展心理学家埃里克森所言:“青春期的核心任务,是在混乱中确认‘我是谁’。”而家庭能给予的最好礼物,或许就是一个允许试错、始终接纳的港湾。

(全文共1827字)