夏日的午后,北京某重点小学的围栏外,总能看到驻足观望的家长,他们注视着操场奔跑的孩童,眼神交织着期待与隐忧,在这个教育焦虑蔓延的时代,一个极具争议的议题正在悄然发酵:接受义务教育阶段的小学生是否拥有不上学的选择权?

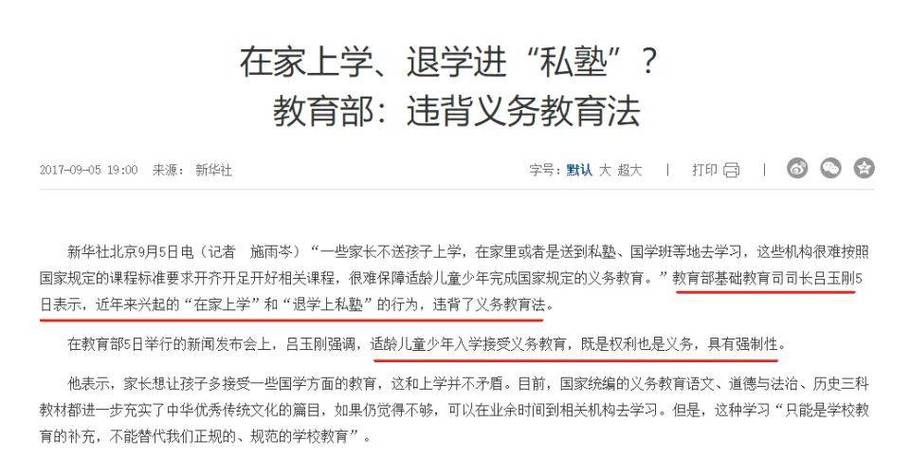

法律框架下的刚性约束 我国《义务教育法》第十一条明确规定:"凡年满六周岁的儿童,其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育",这部实施36年的法律构筑起覆盖1.6亿学龄儿童的教育保障体系,其强制性特征体现在三个维度:适龄儿童入学义务、监护人送学义务以及政府保障义务。

值得关注的是2023年新修订的《未成年人保护法》第十六条,在强调义务教育重要性的同时,首次提出"保障未成年人休息、娱乐和体育锻炼的时间",这反映出立法者对教育生态的深层思考,法律专家指出,义务教育的强制性并非绝对,在特殊情况下可启动弹性机制,如北京市教委2022年处理的17例缓学申请中,有3例因重大疾病获得批准,但必须提供三甲医院诊断证明。

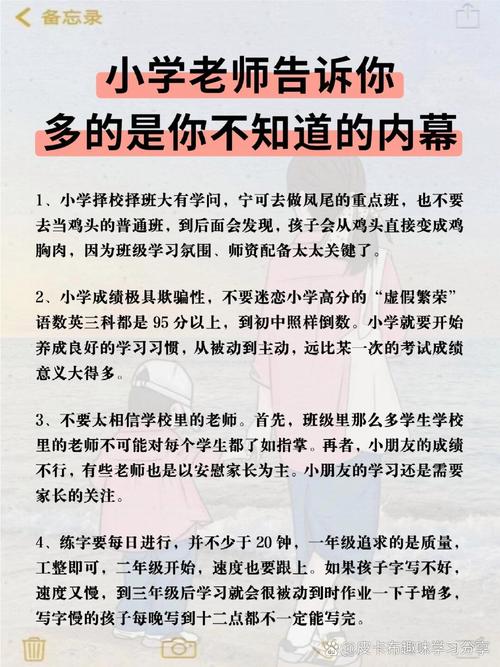

教育异化催生的现实困境 某教育智库2023年发布的《基础教育现状白皮书》显示,32.7%的小学生家长曾考虑过非传统教育方式,这种集体焦虑源自多重压力:某省会城市重点小学六年级学生日均作业量达3.8小时,睡眠时间不足7小时的占比41.2%;培训机构调查显示,87%的小学生参加课外辅导,年均花费2.4万元。

特殊需求群体面临的困境更具典型性,自闭症儿童阳阳的母亲李女士坦言:"普通班级40人的环境,对感官敏感的孩子如同炼狱。"虽然《残疾人教育条例》规定融合教育权利,但现实中的支持体系仍显薄弱,这种矛盾催生了"影子教育"现象——家长组建互助小组,聘请专业教师进行小班教学。

另类教育模式的实践探索 深圳梧桐山脚下的"学堂村",聚集着30多个选择在家教育的家庭,这些家长多具有高等教育背景,采用项目制学习法,将超市购物变成数学实践,社区服务转为德育课堂,但这类模式面临结构化挑战:缺乏系统的评估标准,社交场景单一化,更关键的是无法获得官方认可的学历证明。

国际经验提供多元参照,美国50个州均承认在家教育合法性,但要求家长具备教师资格或通过专业考核,学生需定期参加州统考,德国则严格限定特殊情况,2021年全德仅有0.02%学生获准在家学习,这些差异折射出不同文化对教育本质的理解分歧。

教育本质的哲学思辨 华东师范大学教授李明阳指出:"义务教育不仅是知识传递,更是社会化的必要过程。"课堂中的群体互动、矛盾处理、规则适应,构成儿童社会情感能力发展的基石,研究显示,长期脱离学校环境的儿童在共情能力、冲突解决等维度得分较同龄人低17-23个百分点。

但标准化教育的弊端同样不容忽视,芬兰教育改革的启示在于:减少课时增加实践,用现象教学取代学科分割,这种调整证明,教育形式的革新可以释放更大潜能,问题的核心不在于是否上学,而在于如何构建真正符合成长规律的教育生态。

制度优化与路径选择 教育行政部门正在探索弹性化管理制度,浙江省试点的"学分银行"制度,允许学生通过社会实践、在线学习积累学分;上海市建立的"个别化教育计划"(IEP),为特殊需求学生定制成长方案,这些创新试图在制度刚性与发展弹性间寻找平衡点。

对家长而言,理性决策尤为重要,教育学者建议构建评估矩阵:孩子的社会适应性、家庭的教育承载力、替代方案的完整性,如选择非传统路径,需制定包括学科测评、社交活动、体能发展的系统计划,并保持与正规教育的衔接可能。

义务教育作为现代文明基石,其存在价值毋庸置疑,但面对教育需求的多元化,制度需要保持必要的张力,2023年教育部工作要点中"深化教育教学改革"的表述,预示着更具包容性的变革方向,或许答案不在"上学与否"的二元选择,而在于构建既能保障教育公平,又能尊重个体差异的生态系统,在这个系统中,每个孩子都能找到适合的成长路径,这才是教育现代化的应有之义。